张核子的行为及其引发的争议,可以从多个维度进行分析,结合其个人经历、商业策略、社会影响以及法律与道德争议,形成以下综合评价:

一、商业敏锐与机遇把握

张核子从公务员转型为商人的过程中,展现了极强的市场嗅觉和跨界能力。他早期通过公安系统积累人脉,涉足装修、房地产等领域,2012年创办核子基因公司后,抓住基因检测行业的先机,并在2020年疫情爆发时迅速转向核酸检测业务,构建覆盖全国的检测网络,成为行业巨头。这种快速响应市场需求的商业策略,表面上体现了企业家的灵活性和执行力。然而,这种“成功”背后也隐藏着对公共危机中脆弱性的利用。

二、道德争议与法律风险

1. **核酸检测造假与暴利争议**

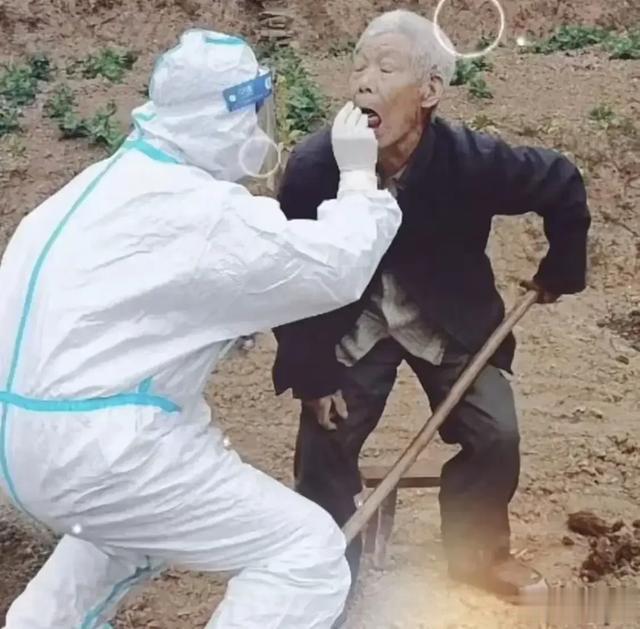

张核子及其公司被多次曝出核酸检测数据造假,例如虚报检测结果、伪造感染人数以骗取财政补贴,甚至导致疫情扩散(如兰州实验室事件)。这些行为不仅违反防疫法规,更被公众视为“发国难财”,严重损害了社会信任。

2. **权力与资源依赖**

其商业扩张高度依赖与地方政府的合作,被质疑利用政商关系获取垄断地位,而初期处罚力度(如罚款)与丑闻的严重性不匹配,引发公众对权力庇护的猜测。

3. **近期法律制裁**

2025年2月,张核子因劳动争议案件未履行给付义务被限制高消费,显示其公司运营存在法律纠纷,此前已有20万元强制执行记录。尽管此前医疗反腐风暴中他声称“后台硬不会被查”,但此次限制高消费表明其面临的司法压力正在升级。

三、社会影响与信任危机

1. **公众健康与防疫信任崩塌**

核酸检测造假直接威胁疫情防控效果,加剧了公众对检测结果的不信任,甚至引发对医疗体系的广泛质疑。

2. **资本化防疫的伦理困境**

张核子的案例暴露了公共卫生事件被资本过度渗透的风险。疫情初期核酸检测的公益性与其公司的逐利性形成尖锐矛盾,被批评为“以国难为商机”。

四、转型与新争议

在核酸检测业务饱受批评后,张核子于2023年转向预制菜行业,成立武汉核子农业科技公司,布局从农产品生产到销售的完整产业链。尽管预制菜市场潜力巨大,但其过往争议导致公众对其新业务的动机和合规性存疑,部分舆论认为这是“换汤不换药”的资本游戏。

五、公众评价的两极化

- **支持者视角**:认为他是抓住时代机遇的企业家,通过技术创新和资源整合满足社会需求,商业成功值得肯定。

- **反对者视角**:批评其缺乏道德底线,利用公共危机牟利,甚至涉嫌违法,是“资本无序扩张”的典型代表。

总结:商业才能与道德责任的失衡

张核子的行为映射出市场经济中企业家精神与社会责任的冲突。他的商业敏锐度值得研究,但其对公共利益的漠视和法律边界的试探,则为监管机制和商业伦理敲响警钟。未来,其能否在预制菜等新领域重建公信力,或将取决于能否真正践行合规经营与社会责任。而当前的法律制裁(如限制高消费)表明,其过去的争议仍在持续发酵,公众与司法系统对其行为的最终定性,将成为衡量社会公平与法治效力的重要案例。