说到瓦尔特·佩里奇,很多人脑海里可能会浮现出一个身披风衣、手持机枪的硬汉形象。其实,这个形象很大程度上来自电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》里的塑造,而真实的瓦尔特是二战时期萨拉热窝的一位传奇人物。

1919年,他出生在塞尔维亚普里耶波列的一个普通家庭。家里不算富裕,父亲是个面包师,靠着每天烤面包养活一家人。

瓦尔特小时候常在面包店帮忙,揉面团、搬柴火,日子过得简单却踏实。长大后,他没走上父亲的老路,而是靠着不错的学业成绩,去了萨拉热窝,在一家银行当起了职员。

按理说,这样的生活轨迹挺平稳的,可1940年的一次偶然经历彻底改变了他。当时,他接待了一位客户——一个南斯拉夫共产党的地下工作者。

这位大哥眼神坚定,聊起反法西斯的理想头头是道,瓦尔特一下子被点燃了。从那以后,他加入了南共,开始暗地里搞起了抵抗活动。

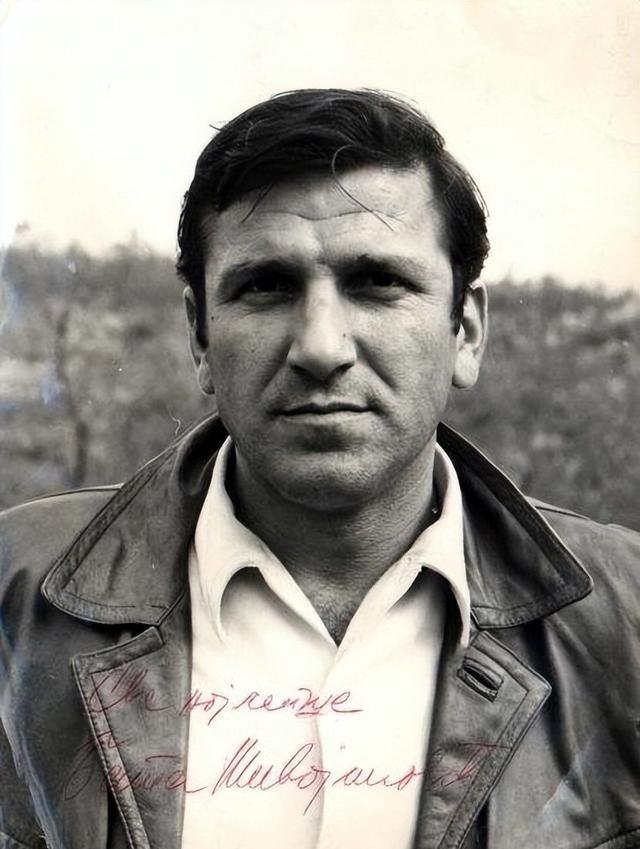

1941年,纳粹德国入侵南斯拉夫,萨拉热窝也被占领。瓦尔特白天装模作样地在银行上班,晚上就跑到面包店的地下室印传单。他脑子活,利用银行职员的身份传递情报,还偷偷把步枪藏在面包筐里运出去。

到了1942年,他直接当上了萨拉热窝游击队的队长,带着一帮兄弟在街头巷尾跟德军对着干。他的指挥部藏在一家铁匠铺的地窖里,白天他伪装成修钟表的匠人,跟德军军官套近乎,晚上就计划怎么搞乱他们的后方。

瓦尔特最出名的一次行动是1943年的“圣诞夜突袭”。那晚,他混进德军的一个宴会,假装侍者,把炸弹藏在烤鹅里,直接炸了他们的指挥部。

这事儿干得漂亮,德军气得牙痒痒,悬赏重金要抓这个“萨拉热窝之狼”。后来几年,他带着游击队靠着城市的下水道和屋顶跟德军捉迷藏,打得对方晕头转向。

直到1945年4月5日,萨拉热窝解放前一天,他在突袭德军指挥部时中弹牺牲,年仅36岁。他的故事后来成了萨拉热窝的传说,名字刻进了当地的历史。

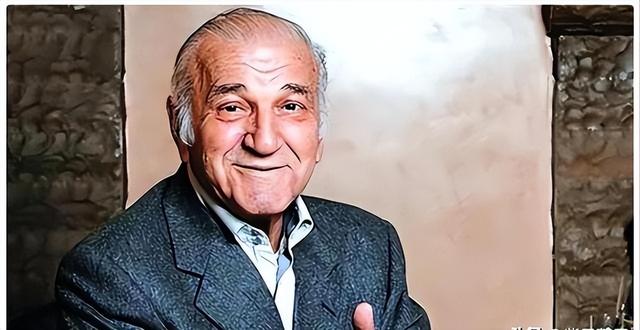

再说说巴塔·日沃伊诺维奇,他是把瓦尔特带上银幕的人。1933年巴塔出生在塞尔维亚一个叫科拉契察的小村子,家里条件一般,年轻时在地里干过不少农活。

后来,他考上了贝尔格莱德戏剧学院,学了表演,凭着一米八几的大个子和低沉的嗓音,慢慢在演艺圈站稳了脚跟。

他演过几百部影视作品,但真正让他名声大噪的,还是1972年的《瓦尔特保卫萨拉热窝》。在这部电影里,巴塔演活了瓦尔特。

他在片场特别认真,听说有场戏要站在钟楼上拍,他就真爬上去试了试,感受那种风吹过来的紧张感。拍完后,他还不忘跟工作人员聊几句,讲讲笑话,特别接地气。

电影在南斯拉夫上映后反响热烈,可谁也没想到,它后来在中国会火成那样。巴塔靠着这个角色,不仅在老家成了明星,还在半个地球之外的中国收获了一大票粉丝。

巴塔跟中国有什么渊源?

巴塔跟中国有什么渊源?1977年,《瓦尔特保卫萨拉热窝》在中国上映,那时候正赶上改革开放刚起步,外国电影对很多人来说是新鲜玩意儿。这片子剧情紧凑,讲的是瓦尔特带着游击队跟德军斗智斗勇,充满了英雄主义味道,特别戳中国观众的心。

电影院门口经常排起长队,大家都想看看瓦尔特是怎么把德军的火车炸上天的。那句“空气在颤抖,仿佛天空在燃烧”成了街头巷尾的口头禅,小年轻们还喜欢模仿瓦尔特的架势,觉得自己特帅。

巴塔·日沃伊诺维奇也因为这部电影在中国火了。1986年,他第一次来中国,下了飞机就被影迷围得水泄不通。

北京街头,车开到哪儿都有人喊“瓦尔特!瓦尔特!”他自己都说,没想到中国观众这么热情,感觉像是回了趟老家。

那次访问,他去了长城,站在城墙上感慨了好一阵,说中国这地方有种让人敬畏的力量。他还试着学了几句中文,跟粉丝聊上几句,弄得大家更喜欢他了。

这次中国行让巴塔跟中国的缘分更深了。他不止一次说过,中国对他来说特别亲切。

后来,电影的影响越来越大,“瓦尔特”这个名字在中国几乎成了个文化标志。有家中国啤酒公司看准了商机,推出了“瓦尔特”牌啤酒,瓶子上印着巴塔的头像,卖得还挺火。

到了2016年,中国国家主席访问贝尔格莱德,巴塔的遗孀还被请去当贵宾,可见这段文化联系有多重要。

电影不光在中国火,还反过来影响了萨拉热窝。因为瓦尔特的传奇故事,很多中国游客跑去那儿打卡,想看看电影里的老城区、钟楼和铁匠铺遗址。

这股热潮一直延续到现在,成了当地旅游的一大亮点。巴塔的表演把瓦尔特的精神带到了中国,也让中国观众对南斯拉夫那段历史多了份好奇和敬意。

巴塔晚年想加入中国籍

巴塔晚年想加入中国籍巴塔·日沃伊诺维奇到了晚年,身体慢慢不行了。2006年,他因为心脏问题住过一次院,手术前还特意让护士放《瓦尔特保卫萨拉热窝》的音乐,躺在病床上听了好久,像是在回味当年的时光。

2016年5月22日,他在贝尔格莱德去世,享年82岁。走的时候,他留下一句话,说想加入中国国籍。这事儿听起来挺感人,可惜没能实现。

据说巴塔去世前跟家人提过,把骨灰分成两份,一份撒在萨拉热窝的钟楼下,另一份送到中国,埋在长城边上。

后来因为各种原因,骨灰没送成中国,但塞尔维亚驻华使馆搞了个纪念活动,把他的照片跟中国国旗放一块儿,算是圆了他一份心意。他的去世在塞尔维亚和中国都掀起了不小的波澜,大家都在悼念这位银幕英雄。

在萨拉热窝,瓦尔特和巴塔的痕迹一直都在。老城区里还能找到电影里的地标,每年4月6日解放日,中国游客会去那儿献花,缅怀瓦尔特的牺牲。

中国这边,网上也有不少影迷发帖回忆巴塔,翻出老电影重温。2019年,萨拉热窝还开了个《瓦尔特保卫萨拉热窝》的博物馆,里面摆着巴塔当年穿的皮夹克和一些道具,中国游客去得特别多。

巴塔这一辈子,从塞尔维亚乡下走出来,靠着演戏成了国际名人。他演的瓦尔特不光是南斯拉夫的骄傲,也在中国的影史上留了名。

他临终前那句“我要加入中国籍”,虽然没成真,但这份感情让人动容。他的故事连起了中塞两国,就像一座无形的桥,提醒大家历史和友谊的力量。