美以军机送枪炮,印巴边境火药冒;核弹高悬头顶摇,中巴情谊何处靠?

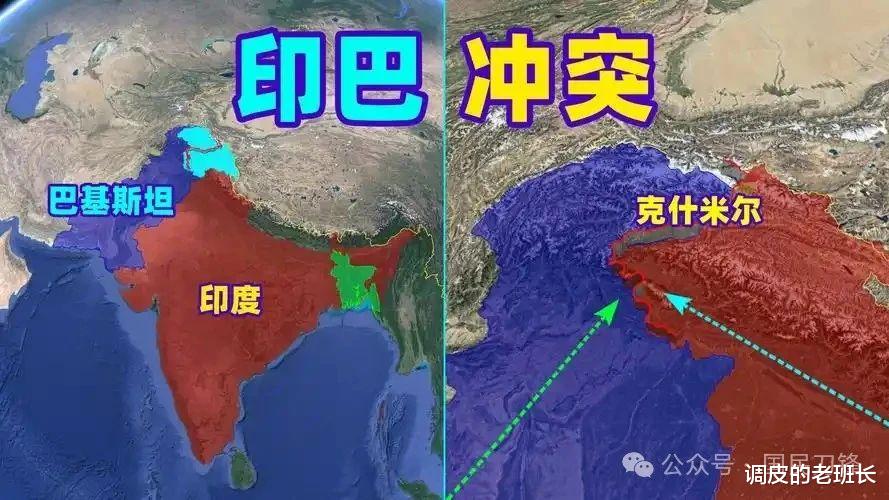

2025年4月22日,印控克什米尔帕哈尔加姆镇的一声枪响,让南亚次大陆骤然绷紧神经—26名游客命丧恐袭,创下该地区25年来最严重的平民伤亡纪录。印度政府迅速将矛头指向巴基斯坦,暂停《印度河用水条约》、关闭边境口岸、驱逐巴方人员,巴方则反制以暂停贸易、关闭领空,两国关系降至冰点。与此同时,美以军机深夜降落印度,C-17运输机与以色列C-130携带的“费尔康”预警机组件、“铁穹”系统数据链,被视为“军事快递”为印度输血。剑拔弩张之际,两个问题牵动全球:若印巴全面战争爆发,巴基斯坦不敌,中国会出手吗?核威慑下的全面战争可能性究竟几何?

全面战争的可能性:核威慑与大国博弈的双重枷锁

印巴全面开战的可能性,需从军事、政治、核威慑三重维度剖析。

军事层面:不对称的消耗战与“中国盾牌”

印度凭借体量优势,在常规军力上占据上风。其陆军拥有120万兵力、3000余辆主战坦克,海军“双航母”威慑巴基斯坦海岸线,空军36架“阵风”战机号称南亚最强。然而,巴方并非毫无胜算。巴基斯坦空军装备100余架歼-10CE与JF-17 Block3战机,搭配霹雳-15E导弹,在航电与超视距空战中压制印度苏-30MKI;陆军VT-4坦克的激光反导系统与SH-15卡车炮的射程优势,令印军T-90与K-9黯然失色。更关键的是,巴军依托中国打造的“数据链互通”体系,预警机、防空导弹、单兵武器协同如一,而印军俄制S-400与国产雷达仍“各自为战”。若战事持久,印度或陷“大象踩蚂蚁—力大却难精准”的窘境,而巴军“小快灵”的游击战术可能拖垮印军后勤。

政治层面:莫迪的“转移矛盾”与美以的“战略投机”

印度总理莫迪素有“危机转嫁”传统。2020年加勒万河谷冲突、2025年克什米尔恐袭,均被外界视为转移国内经济颓势与族群矛盾的政治操盘。然而,美以的介入让局势复杂化。美国借印度牵制中国“一带一路”,以色列则为削弱伊斯兰世界盟友而力挺印度。这种“趁火打劫”式的站队,虽为印度注入军备强心剂,却也推高误判风险——正如巴防长阿西夫所言:“当大国把军机当棋子,16亿南亚人成了棋盘上的牺牲品”。

核威慑:悬顶之剑与“恐怖平衡”

印巴合计拥有超360枚核弹头,且巴方“沙欣-3”导弹可覆盖印度全境。历史上,1999年卡吉尔冲突与2019年巴拉科特空袭均濒临核门槛,而此次巴方明确警告“若遭大规模攻击,将启动核反击”。核武器的“相互确保摧毁”逻辑,恰似“麻秆打狼——两头怕”,迫使双方在“全面战争”前悬崖勒马。俄罗斯专家曾断言“战争打不起来”,正基于此。

中国的角色:全天候盟友的“战略模糊”

若巴基斯坦危如累卵,中国会否直接出兵?答案或许藏在“中巴命运共同体”的微妙平衡中。

军事合作:装备输血与体系赋能

中国早已成为巴军现代化支柱。歼-10CE、VT-4坦克、红旗-9防空系统、翼龙-2无人机构成的“中国盾牌”,使巴军具备“四两拨千斤”的防御能力。4月25日埃及伊尔-76运输机秘密抵巴,被疑运送F-16零件,背后亦可能有中方协调——这种“东方武器+西方配件”模式,凸显中国“间接支援”的智慧。

地缘利益:中巴经济走廊与西部安全

瓜达尔港与中巴经济走廊是中国“一带一路”命脉。若印度封锁巴海岸或支持俾路支分裂势力,中国或将通过外交施压、经济援助乃至军事顾问介入,但直接参战概率极低。4月25日中国同时约见印巴大使,呼吁“反恐合作”并警告“外部势力煽风点火”,既维护巴方利益,又避免与印度正面冲突。

核保护伞?谨慎的“战略模糊”

中国从未承诺对巴提供核保护,但巴方核技术的“中国渊源”与中巴联合研制的导弹技术,形成隐性威慑。正如巴学者所言:“中国不必亲自下场,只需让印度知道‘打狗需看主人’”。

战争非解药,和平是正途

回望历史,印巴三次大战皆未解决克什米尔症结;放眼当下,美以“递刀子”与莫迪的“危机转嫁”,不过是将南亚推向“火药桶快炸—一碰就响”的危局。中国作为“劝和促谈”的关键力量,需以“秤砣虽小压千斤”的定力,推动双方回到谈判桌。毕竟,核时代没有赢家,唯和平方能佑及众生。