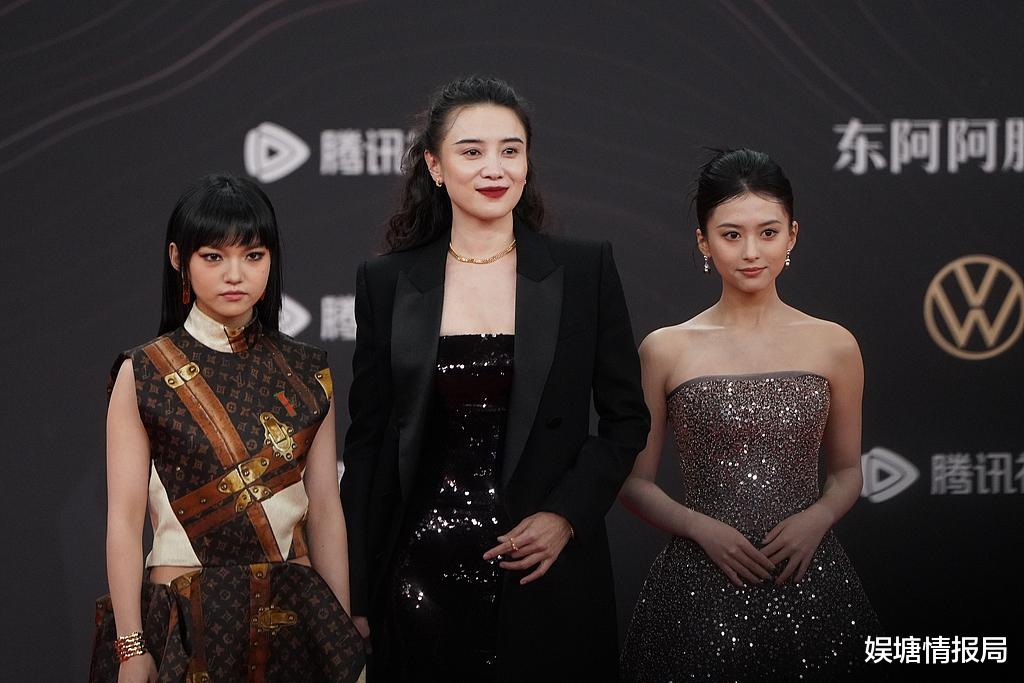

2025 年 4 月 8 日,云南丽江华坪女子高级中学的校园里,《山花烂漫时》主创团队与张桂梅校长的重逢,如同一幅流动的画卷,将艺术与现实的边界悄然消融。导演费振翔、制片人李行、主演宋佳带着 600 万元捐赠款和 100 万元个人善款重返故事原点,这场距剧集收官半年的回访,不仅是对原型人物的致敬,更是一场跨越荧幕的精神接力。

当宋佳以标志性齐刘海造型再现 "张老师" 形象,与原型人物共享 "东北式幽默" 的爽朗笑声时,两个时代女性的精神共振穿透荧幕。三年前为贴近角色,宋佳跟随张桂梅重走 11 万公里家访路,将女高校长凌晨五点半举喇叭喊学生起床的细节融入表演。拍摄期间,她甚至在寒冬腊月穿着单薄校服模仿张桂梅的驼背姿态,手上贴满膏药复刻人物常年劳作的痕迹。

这种沉浸式创作在剧中达到高潮:剧组耗时三年在华坪民族中学旧址搭建 1:1 还原校舍,保留张桂梅办公室墙面的裂纹,将现实中贴满膏药的手部特写植入剧情。张桂梅现场点赞剧集 "拍出了百姓的生活",这份来自原型人物的认可,胜过千万条影评。正如导演费振翔所言:"我们不是在塑造英雄,而是在记录一个真实的人。"

二、教育扶贫的艺术反哺:从光影到现实的温暖接力这场回访不仅是创作闭环的完成,更是教育扶贫的延续。剧组兑现承诺捐出 600 万收益,宋佳个人追加 100 万善款,全部投入华坪教育建设。当张桂梅抚摸着剧中使用的教具感慨 "这就是我们的日常",费振翔团队历时 20 次采风积累的 2000 小时素材,终于完成从艺术真实到现实反哺的蜕变。

捐赠款项的用途充满温度:600 万元将为山区教室装上渴盼已久的护眼灯,让体育场的煤渣跑道升级成塑胶地面;宋佳额外捐赠的 100 万元,则专门用于建设留守儿童心理辅导室。这个被她称作 "张妈妈心愿清单" 的项目,源自某次深夜长谈时校长提及的隐忧:"有些孩子即便考上大学,心里还压着原生家庭的石头。"

三、《山花烂漫时》的成功密码:真实主义的破局之道不同于传统主旋律作品的宏大叙事,《山花烂漫时》以 "真实" 与 "烟火气" 破局。剧中没有刻意渲染山区教育的悲情,而是以幽默笔触展现师生如何在困境中开出希望之花。张桂梅为筹款在飞机上 "拦截" 企业家的情节,既展现人物的执着,又充满戏剧性;学生们为抢食堂最后一块红烧肉奔跑的场景,让观众在欢笑中感受到青春的力量。

这种创作理念在细节处尤为动人:张校长办公室里堆积如山的药盒、女学生们奔跑时扬起的校服衣角、甚至剧中出现的 12 种药物都经过医学顾问反复核对。正如编剧袁子弹所说:"我们要拍的不是一个符号化的英雄,而是一个会为 5000 元奖金改变行程,却愿意花光积蓄给学生买奶茶的真实女性。"

四、跨越时空的红梅精神:从江姐到张桂梅的信仰传承在华坪女高的操场上,宋佳与学生们合唱《红梅赞》的场景,恰似一场跨越时空的对话。这首张桂梅最爱的歌曲,在剧中被赋予新的寓意:"红梅花儿开,朵朵放光彩" 的歌词,与 "女孩子是多么美好的生命,就应该一尘不染地漂亮" 的台词相呼应。这种精神传承早在 2021 年便已埋下伏笔 —— 当年两代 "江姐" 扮演者曾到华坪女高支教,与张桂梅合唱《红梅赞》,如今宋佳的加入,让这份信仰接力更加完整。

临别时宋佳将剧中的扩音喇叭赠予女高,这个承载着艺术与教育双重记忆的物件,将在清晨继续唤醒大山里的追梦人。正如张桂梅在座谈会上所言:"好作品不该留在硬盘里,要种进泥土里开花结果。" 这场跨越荧幕的精神接力,正让教育扶贫的火种照亮更多角落。

当银幕上的光影照进现实,当艺术创作与人间大爱相拥,《山花烂漫时》剧组与张桂梅校长的重逢,不仅是一次温情的 "售后",更是一场关于信仰、教育与女性力量的深刻对话。正如剧名取自毛泽东诗词,我们期待更多作品能如红梅般扎根冻土,静待春来。而华坪女高的故事,也将随着这样的创作,永远绽放在时代的山野之间。