在综艺市场竞争白热化的当下,《乘风2025》凭借其独特的女性竞技模式吸引了无数观众的目光。

然而,聊天记录引发的争议事件,却如同一颗投入平静湖面的石头,激起了舆论的千层浪。这一事件不仅关乎何泓姗个人的声誉,更暴露出综艺制作中剪辑手段对艺人形象塑造的巨大影响。

一、争议导火索:聊天记录真实性风波

节目组在房琪的采访中展示的聊天记录,成为了此次争议的导火索。

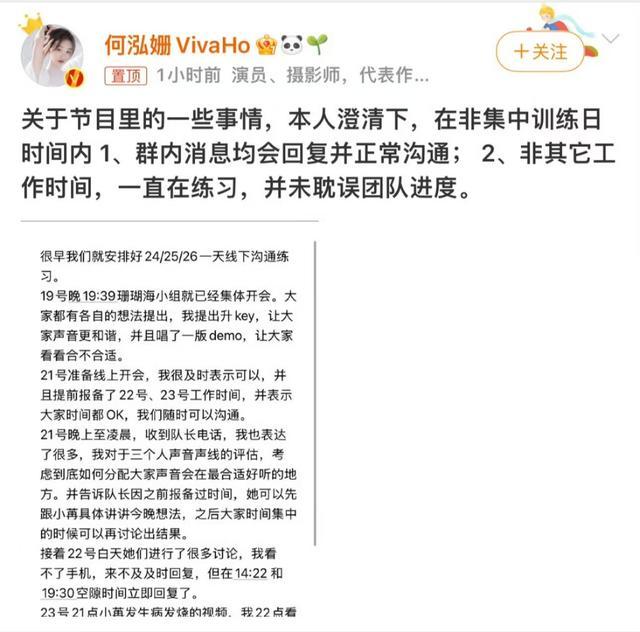

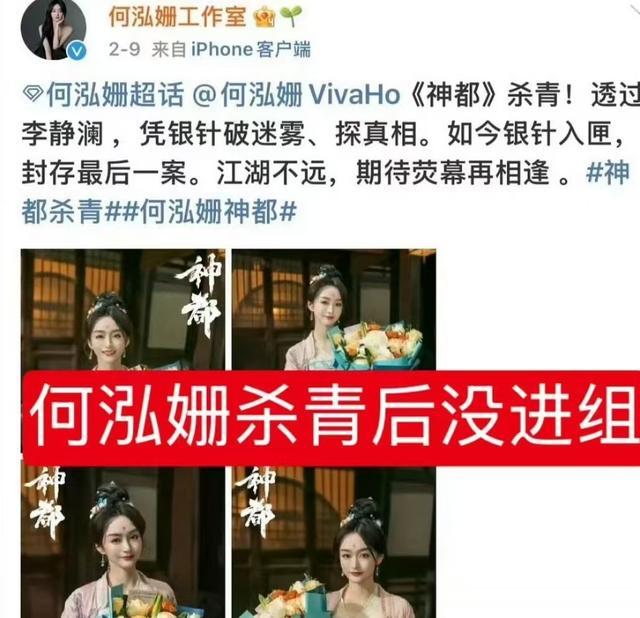

记录显示何泓姗与彭小苒因“拍戏”未及时回复消息,导致排练进度受影响,但何泓姗迅速站出来澄清,明确表示该记录系伪造,两人当时并未进组拍戏。

从何泓姗的角度来看,她在声明中强调所有群内消息均按时回复。她所在的“珊瑚海小组”早在2月19日就进行了首次集体线上会议,她还提出通过升Key调整三人声线和谐度的建议,并提交了试唱Demo供团队参考。

在非集中训练日,她也主动报备了工作时间,在无法及时回复时利用间隙回应群消息。

而彭小苒在2月23日因发烧影响状态,但两人仍坚持练习。这些细节都表明她们在积极为排练做贡献,并非如节目组所展示的那般“不负责”。

因为节目组未呈现完整的沟通时间线,剪辑方式显然是在误导观众,所以众多网友看到的只是经过筛选过的片段,很容易被引导对何泓姗和彭小苒产生负面印象。

这就好比一幅被裁剪得七零八落的拼图,我们看到的只是残缺的画面,却难以拼凑出完整的真相。

二、排练时间线还原真相

在回应中,何泓姗详细地梳理了排练时间线,为我们揭开了被剪辑掩盖的真相。

在初期筹备阶段,小组积极讨论舞台方案,何泓姗的专业建议体现了她对团队的用心。在工作协调阶段,她与队长房琪电话沟通,分析声线特点及段落分配方案,即便工作繁忙也尽力保持与团队的联系。

在彭小苒发烧期间,何泓姗也展现出了队友间的关怀,及时询问其健康状况并持续跟进。到了线下集训阶段,她继续个人练习,完成所有成员部分的练习内容。

然而,节目组却选择性地忽略了这些努力,只强调所谓的“未及时回复消息”和“排练进度受影响”。

这种剪辑手法让观众看到的是一个不完整的故事,何泓姗和彭小苒的努力被忽视,而她们的形象则被扭曲成了“不敬业”的样子。这对于艺人来说是极其不公平的,她们在背后付出的汗水和努力被轻易地抹杀。

三、公众反应:支持与质疑的碰撞

对于何泓姗的澄清声明,很多网友表达了认可。大家赞赏她清晰的时间线回应,认为她直面争议的态度展现了专业素养。粉丝们更是力挺她,指出她初舞台表现亮眼,一公淘汰结果与实力不符,质疑节目组的安排。

与此同时,舆论对节目组的批评声也不绝于耳,观众们纷纷指责节目组恶意剪辑、伪造证据,呼吁公开完整训练记录。

部分观点认为房琪作为“半素人”被过度保护,导致演员成为舆论牺牲品。这种公众反应的背后,反映出观众对节目真实性的渴望和对艺人权益的关注。

在信息传播迅速的今天,观众不再是被动的接受者,他们有自己的思考和判断能力。

当他们发现节目组存在剪辑误导时,自然会表达不满,这种为了制造话题而牺牲艺人形象的做法,的确消耗了观众的信任。

四、争议中的其他细节:被忽视的闪光点

除了聊天记录和排练时间线的争议,事件中还有一些被忽视的细节。

彭小苒在发烧期间仍尝试加入RAP改编,虽然因沟通不畅引发矛盾,但她的创新精神和对舞台的执着值得肯定。

而何泓姗幽默化解选组失误(误认祝绪丹为房琪)的片段,成为了节目喜剧亮点,展现了她的亲和力和乐观态度。这些细节本可以成为节目中的闪光点,为观众带来更多的欢乐和感动。

然而,节目组却没有充分利用这些素材,反而将焦点放在了制造矛盾和争议上。这不仅浪费了艺人的才华,也让节目失去了一些温暖和正能量。

五、行业反思:综艺剪辑的边界与责任

何泓姗此次的争议事件,不仅仅是她个人的遭遇,更是整个综艺行业的一个缩影。

在追求高收视率和话题度的过程中,综艺剪辑成为了一把双刃剑。一方面,巧妙的剪辑可以增强节目的观赏性和戏剧性;另一方面,过度的剪辑和误导则会伤害艺人的形象和声誉,破坏节目的公信力。

节目组应该认识到,剪辑是为了更好地呈现节目内容,而不是为了制造虚假的矛盾和冲突。在剪辑过程中,要尊重事实,保持客观公正,给艺人一个公平的展示平台。

同时,观众也应该提高自己的辨别能力,不被片面的信息所误导,理性看待综艺节目中的各种现象。

通过上面的介绍,我们不难看出,此次《乘风2025》的“聊天记录”事件,让我们看到了综艺剪辑背后的复杂问题。希望节目组能够从中吸取教训,在未来的节目制作中更加注重真实性和公正性,让观众看到一个更加真实、精彩的综艺世界。

而艺人在面对不实指控时,也应像何泓姗一样,勇敢地站出来捍卫自己的权益。

那么,《乘风2025》你看了吗?你觉得何泓姗回应“聊天记录”的做法可信度高吗?

欢迎有品的你留言评论,一起来说说你的独到观点,并同步关注很哥。很哥解密,有理有据,告诉你不知道的秘密,今天就到这里,到这里吧!