凌晨三点,一位德国买家发来德语投诉邮件,墨西哥消费者在WhatsApp用西班牙语询问物流信息,日本客户在聊天窗口连续发送了三条日语语音——这是某跨境电商企业客服后台的真实场景。随着全球订单量突破日均3万单,原本引以为傲的英语客服团队开始频繁收到"沟通不畅"的差评。

语言处理不是简单的文字转换某母婴品牌将中文产品说明直译为阿拉伯语时,因文化差异导致页面出现禁忌图案;某3C企业使用免费翻译工具处理俄语咨询,把"充电故障"译成"电力爆炸"引发恐慌。看似成熟的语言转换技术,在真实商业场景中仍存在三大陷阱:专业术语库缺失导致翻译失真,方言及网络用语识别率不足,文化禁忌过滤机制空白。一家头部服务商透露,即便是投入百万级语料训练的AI模型,面对东南亚小语种仍存在15%的误判率。

技术架构比想象中复杂五倍当企业试图将多语言系统接入Shopify、亚马逊、TikTok等20余个平台时,发现每个渠道的API接口标准差异就像"不同国家的电压插座"。某服装企业CTO坦言:"我们原计划三个月完成系统部署,结果光解决阿里国际站与自建站的用户数据互通就耗掉两个月。"更棘手的是实时同步难题:巴西用户修改订单的信息需要同时更新到英语版ERP系统和葡萄牙语客服工单,0.5秒的延迟就可能导致仓库错发。

管理成本呈指数级增长迪拜下午茶时段涌入的阿拉伯语咨询,恰好对应着中文客服团队的深夜值班空档。某企业采用"1+6"模式(1个中文主管+6种语言专员)后,人力成本暴涨300%,但德语客服日均处理量仅占英语服务的1/8。更隐蔽的危机来自服务质量监控——当质检经理需要同时评估西班牙语、泰语、法语的对话记录时,传统质检体系完全失效。采用AI辅助监控后,某企业意外发现小语种客服的违规操作率竟是英语团队的2.3倍。

合规风险藏在每个交互节点欧盟GDPR条例要求删除的用户数据,可能正以俄语对话形式存储在马来西亚服务器;巴西LGPD法案规定的消费者知情权,需要精确到葡萄牙语特定句式。某美妆品牌就曾因法语版自动回复缺少环保声明被罚款23万欧元。更令人头疼的是动态合规:去年印尼修订的电商法案新增了14条本地语告知义务,等企业发现时已产生数千个违规订单。

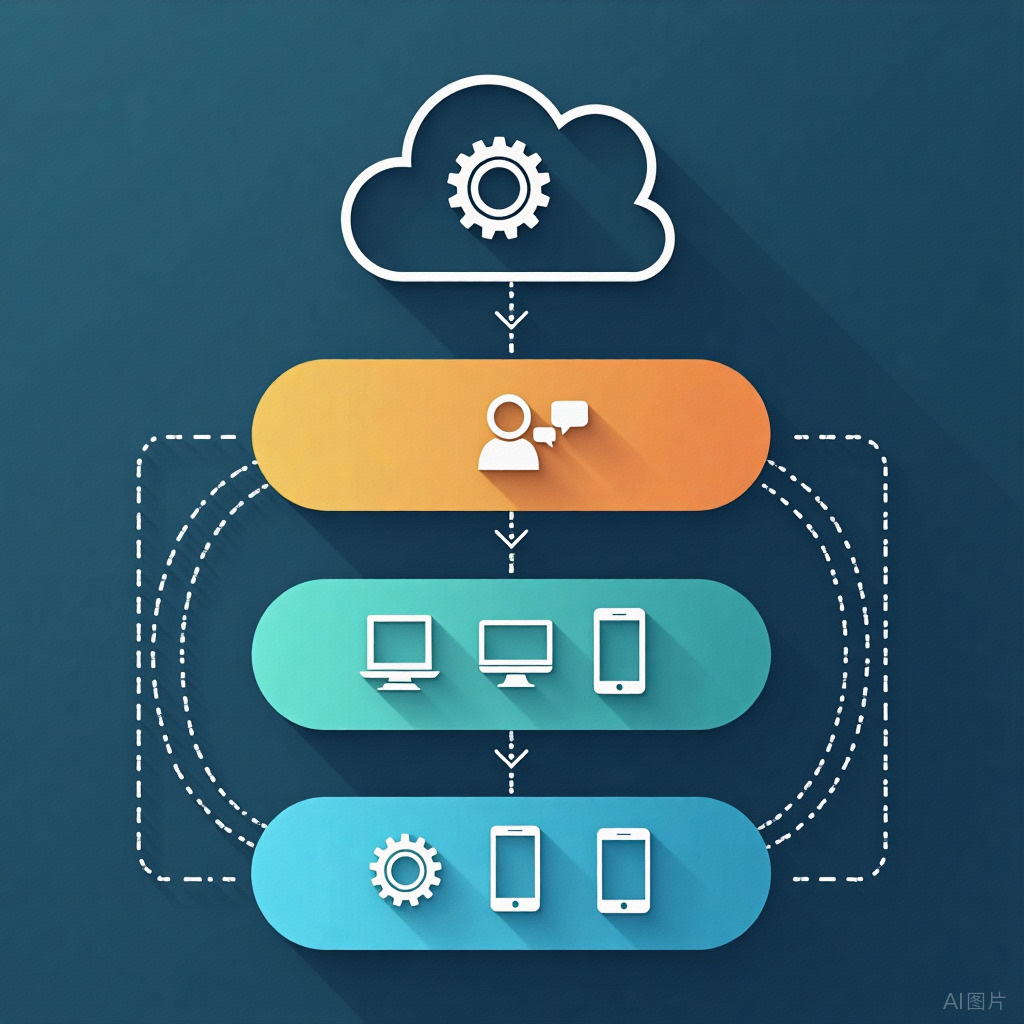

破局者正在采用"三层缓冲"策略:第一层用AI拦截70%标准化咨询,第二层由混合云架构实现多平台数据融通,第三层通过"中心辐射"模式在深圳、鹿特丹、迈阿密设立区域中枢。某头部企业的实战数据显示,这种架构使德语响应速度提升至43秒,退货率下降5.8个百分点,更重要的是让墨西哥客服能实时调取该用户三个月内的英语沟通记录。

当越南买家在深夜用语音询问"这件L码是否适合165cm身高"时,系统已自动调取她去年购买的M码连衣裙数据,用越南语回复:"根据您2023年4月的尺码记录,建议选择L码(对应亚洲版型)"。这种跨越语言和数据鸿沟的服务能力,正在重塑跨境电商的竞争边界——毕竟在速卖通上,能用俄语准确解释"新疆棉检测报告"的商家,转化率比竞品高出17.6%。