朱彦夫,1933年7月生于山东省淄博市沂源县西里镇张家泉村。他出身贫寒,父母是地主家的长工。因贫穷,兄弟姐妹7人中有4人先后病饿夭折,朱彦夫从小就上山挖野菜、去邻村讨饭,过着衣不蔽体、食不果腹的日子。

1943年,朱彦夫的父亲惨死在侵华日军的刺刀下,房子被烧毁,战乱中姐姐和弟弟也不知去了哪儿,母亲精神崩溃。1947年9月,华东野战军部队路过村庄时,年仅14岁的朱彦夫瞒着母亲,偷偷报名参军,从此踏上了革命道路。

战场上,哪里最危险,朱彦夫就冲向哪里。兖州战役,他舍生忘死,冲锋陷阵;周村战役,他巧妙钻进汽油桶,滚入敌方炸掉城楼;解放潍县,他想办法倒挂城墙,向敌军堡垒里扔手榴弹,歼灭敌人;济南战役,他靠仅有的几颗手榴弹,在埋伏洞里与敌人周旋;攻打开封,他第一个报名参加突击队,打开进攻通道;渡江战役,他和全连战友俘虏了敌人一个营,立下大功;解放上海,他一人炸毁了敌方三座碉堡,荣立三等功……枪林弹雨,刀山火海,朱彦夫舍生忘死地战斗着。

1950年冬,抗美援朝战场上争夺长津湖地区250高地的战斗打响了。长津湖地区是朝鲜北部最为苦寒的地区,海拔在1000米至2000米之间,又逢50年不遇的严冬,夜间最低温度接近零下40摄氏度。

朱彦夫所在的连队冒着严寒,与装备精良的两个营敌人进行着最后决战。天上,美军的轰炸机狂轰滥炸;地上,美军的大炮不停轰击。敌人每天几十次对山头阵地进行地毯式轰炸,山头被削去了几十厘米,在阵地上抓把土竟有几十块弹片。与此同时,战士们还需克服没有补给、一连几天只能靠吃雪止渴充饥的极端困难。在这种艰苦恶劣的环境下,朱彦夫和战友们依然坚持浴血奋战,用简陋的武器硬是打退了敌人十多次猛烈进攻,而战友们也一个个倒下了。

第一天,还剩19人。

第二天,还剩6人。

第三天,仅剩朱彦夫1人。

炮弹像暴雨一样猛烈地落下,弹片击中了朱彦夫的头部,从左眼崩出。朱彦夫昏倒后,又被冲上来的美国兵用刺刀捅破腹部,肠子流出体外。后来,朱彦夫被我军侦察兵发现救起,又几经周折,搭上了回国的汽车,被送到长春第三军医大学附属医院救治,先后做了47次手术。

他的两腿从膝盖以下截去,两手从手腕锯掉,失去了左眼,右眼的视力仅剩0.3,术后体重不足30公斤,身长仅有1.32米。在昏迷93天后,几乎被宣布死亡的朱彦夫以顽强的毅力超越了生命的极限,竟奇迹般地活了过来。

1956年春,朱彦夫主动放弃了泰安荣军医院的特护待遇,毅然回到了阔别9年的故乡——沂源县张家泉村,开始了新的奋斗之路。

1957年,朱彦夫担任张家泉村支部书记,一干就是25年。为了带领群众脱贫致富,这位重残老兵拄着拐,拖着17斤重的假肢,到田间地头查看生产,逐门逐户察访民情。群众有苦,他自己难甜;群众受穷,他心里难安;群众有难,他慷慨相助。正是心里装着群众,关心群众胜过关心自己,朱彦夫把父老乡亲紧紧地团结起来,带领群众同甘共苦、不懈奋斗,硬是把一个“连地瓜干都吃不饱”的穷山沟变成了远近闻名的先进村。

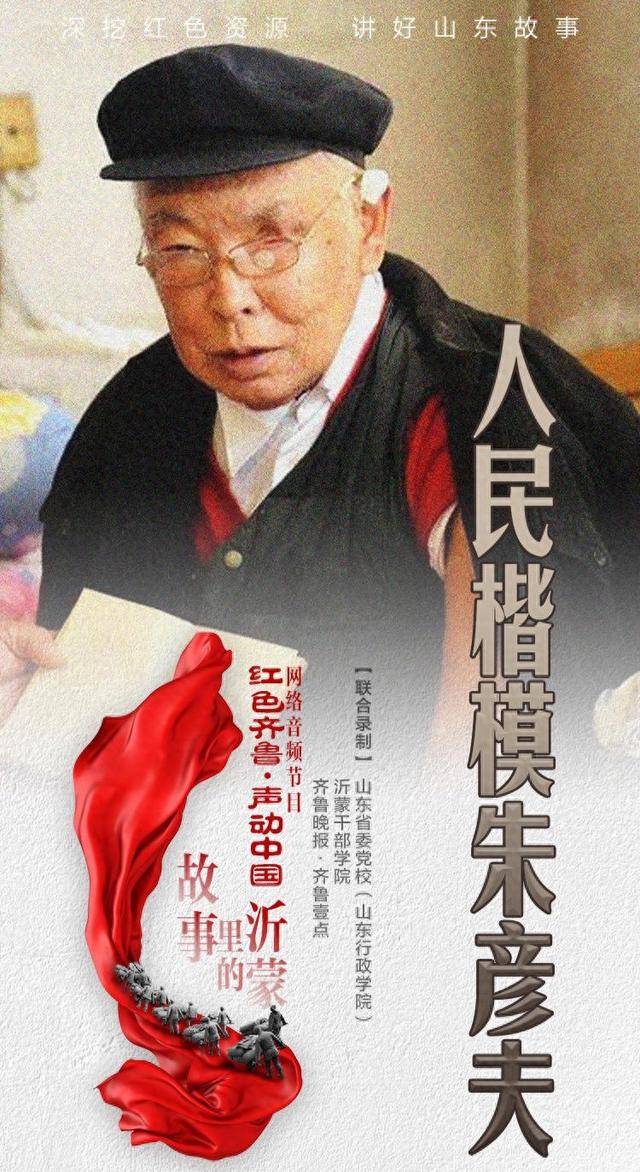

1982年,朱彦夫因病卸任张家泉村支部书记,这时的他又有了新的方向——写书。但是,真要动笔,谈何容易。肚子里“墨水”不够,写字又困难。朱彦夫用嘴衔笔、残肢抱笔,历时7年,创作完成了两部自传体长篇小说《极限人生》和《男儿无悔》。时任中央政治局委员、中央军委副主席迟浩田亲笔题写书名并题词“铁骨扬正气,热血书春秋”。2019年9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予朱彦夫“人民楷模”国家荣誉称号。

(中共沂源县委党校 李慧 供稿)

红色齐鲁·声动中国网络音频节目《故事里的沂蒙》

联合录制:山东省委党校(山东行政学院)

沂蒙干部学院

齐鲁晚报·齐鲁壹点