随州,位于湖北省北部,处于长江流域和淮河流域交界处,是江汉平原的“北大门”。1978年,武汉空军雷达修理所,决定在随州境内的一个小山包上,扩建雷达修理工厂。但在施工过程中,炸石头的火药,却炸出了许多深褐色的泥土,这引起了人们的重视。前来视察工程的领导,觉得这些深褐色的泥土,并非自然形成,而且有些年头了,这下面可能有一座大型古墓。

湖北省博物馆得到消息后,马上组织人手,进行勘探,并决定抢救性发掘。随着大量泥头的清理工作完成,47块巨型石板重见天日,为了移开这些石板,考古队动用了大型吊车。当巨石移开之后,映入眼帘的是大量积水,水面上还漂浮着23个棺材。这些棺材中,全部都是少女的骸骨,最大的只有25岁,最小的甚至只有13岁,她们是墓主人的陪葬者。那么这个神秘的墓主人究竟是谁呢?

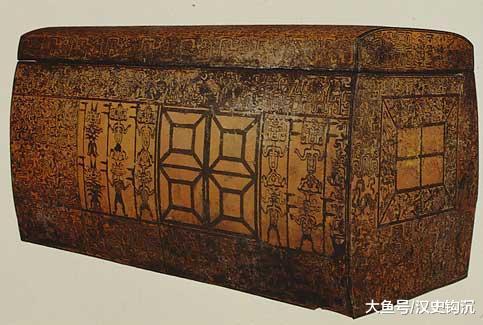

随着挖掘工作不断进展,一个“巨棺”出现了,为什么叫作“巨棺”呢?它分为内棺和外棺,镶嵌有青铜部件,外棺长3.2米,宽2.1米,高2.2米,足足有3.3吨之重;内外棺合计7500公斤,也就是7.5吨重,是一个不折不扣的庞然大物。整个“巨棺”,本身就是艺术品,表层雕刻着龙、鸟、异兽等900多个图案。除此之外,还有手持长戈的士兵,他们头生双角,半人半兽,一幅“阴兵”形象,职责就是在阴间也要守护墓主人。

在“巨棺”的不远处,陈放着一支青铜长戈,上面刻着“曾侯乙之寝戈”的字样。墓主人的名字叫做“乙”,是古“曾国”(又称随国)的统治者,西周开国大将南宫适的后裔。曾侯乙墓中,出土了大量乐器、青铜器、金银制品、玉器、兵器、礼器、竹简、木制品、车马等物件,合计15404件,是出土文物最多、价值最高的战国墓葬。其中的曾侯乙编钟、十六节龙凤玉佩、尊盘、鹿角立鹤、大尊缶、青铜冰鉴、云纹金盏等文物,价值更是不可估量,不乏国宝级文物。

大尊缶非常有意思,也很实用,它是曾侯乙用来装酒的器物,号称“酒器之王”。最大直径69厘米,高124厘米,重达327公斤,是装酒器物中的巨无霸。大尊缶不仅个头奇大,制作工艺也很精湛,表层雕刻有多种花纹,且密封性极好。曾侯乙墓出土时,大尊缶已经埋入地下近2500年了,里面的酒液还有残存,没有完全挥发,至于能否饮用,就不得而知了。

青铜冰鉴是大尊缶的“孪生兄弟”,大尊缶是装酒的,而青铜冰鉴则是装“缶”的。青铜冰鉴分为内外两层,内部放“装酒水的缶”,内外部夹层放“冰块或者热水”。如果是炎热的夏天,贵族要饮酒,侍从就在夹层放冰块,使酒水清清凉凉。如果是寒冷的冬天,贵族要饮酒,侍从就在夹层倒入热水,将“缶”中的酒水,温得暖暖的。不得不说,在那个娱乐方式单一的时代,贵族对于如何更有格调的饮酒,是花了大心思的。

当然曾侯乙墓中,最让人叹为观止的,还是曾侯乙编钟。它由65枚小钟组成,高92.5厘米,重达135公斤,分别陈列在三层钟架上。演奏这套编钟,需要一支熟练的乐工队伍,进行默契的配合。曾侯乙编钟的制作过程,是相当复杂的,不仅对雕刻纹理要求奇高,还要保证演奏时的音质,是一项极其复杂的青铜铸造工程。曾侯乙编钟的出土,反映了那个时代青铜铸造技术的高超,它是战国青铜乐器的巅峰之作,是当之无愧的国宝级文物。

2002年,国家文物局公布的,《首批禁止出境展览文物目录》中,曾侯乙编钟、曾侯乙墓外棺、曾侯乙青铜尊盘赫然在列。一共64件首批禁止出境的一级文物,曾侯乙墓独占其3,其价值可见一斑。以曾侯乙外棺、曾侯乙编钟为代表的国宝级文物,使得曾侯乙墓声名鹊起,成了湖北一张独特的文化名片,它是战国时代随州文化最生动的体现。