“二人除言官,俱入白其母,母俱勉以尽忠报国,无分毫顾虑后患意。”——《宋史•列传》

中国的历史,如果从夏朝开始算起,到清朝灭亡,总共经历57个朝代。在这57个朝代的更替之中,有的是和平演变传承交接下来,有的是战乱频发,血腥反抗,才得以改朝换代。

不管是怎样的更替形式,新旧之间,总是有一群忠肝义胆、舍生忘死保卫国家的义士,他们站在爱国的立场上,与侵略者奋勇反抗,他们是中华民族的英雄,也是为后人传承下来的中国精神。我国历史上有无数的民族英雄,如果说起来,很多人首先就会想到岳飞。

关于岳飞的生平,我们从历史文献和电视作品中早就了解了大概,知道这位双商极高的大将军,有着赫赫战功和坎坷的仕途,最终被奸人所害,成为政治的牺牲品。

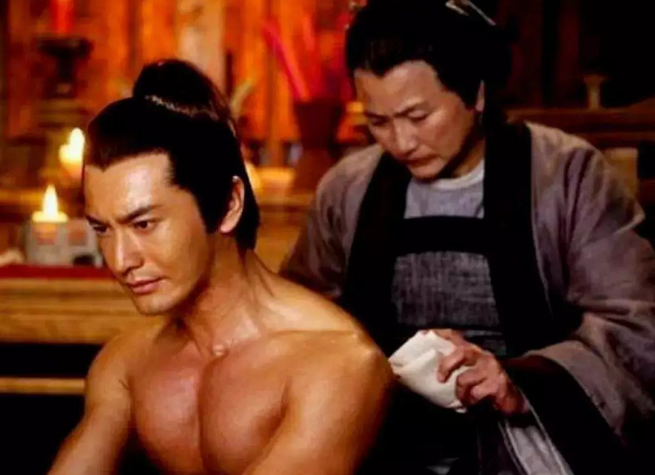

从电视剧里我们也了解到,岳飞的背上有其母刺的著名的四个字——精忠报国。不过,据专家学者的考究,可能这四个字和最初有些不同,并不是“精忠报国”,而是“尽忠报国”。岳飞背后刺的四个字,其实不是精忠报国,我们念错多年。

从南宋之后,到现代社会,有很多种类的艺术形式歌颂岳飞的爱国精神,越到后来,几乎每个作品上都有岳母在岳飞背上刺下“精忠报国”四字,来激励岳飞忠于朝廷、报效国家的剧情。

但最初并没有“精忠报国”这个词语,早期在《宋史》里面记载的词语也不是“精忠报国”,而是“尽忠报国”。

《宋史·列传》里面有这样一句话,“二人除言官,俱入白其母,母俱勉以尽忠报国,无分毫顾虑后患意”,这里主要就是讲,岳母勉励岳飞尽忠报国。

其实可以看出,宋史里面并没有说到刺字这回事,到底是谁为岳飞刺上了四个字,答案并不明确。那么,为什么后世广泛流传的版本是,岳母在岳飞背上刻上“精忠报国”呢?原因可能要归结到文学创作领域。

最早出现岳飞背上刺字的作品,是明代熊大木的《大宋中兴通俗演义》,里面写道,有人想拉岳飞一起落草为寇,但岳飞忠于国家,不愿与这些人为伍,他还让人在背上刺了“尽忠报国”四字,以示忠诚与决心。

这样的不追随邪恶的势力、忠诚于主流朝廷的精神被提炼出来,为后世作家所继承。再后来的《说岳全传》里面,不追随邪恶就成了全文的中心思想。明

末的时候,甚至有专门写岳飞“尽忠报国”题材的小说,这些作品里面全是“尽忠报国”,为什么就演变成了“精忠报国”呢?

“精忠”二字出自岳飞之孙岳珂之手,他的《鄂王行实编年》中写道,“宸翰于旗上,曰:精忠岳飞,令先师行之次建之”,这里的“精忠”后来被《宋史》认同和吸纳。

“精忠”一词在古代的地位非常高,后来“精忠”二字更是与岳飞捆绑,形成了固定的搭配。到了明代,虽然“精忠”与“尽忠”之间仍有区别,但它们二者也已经有了兼容,少数作品将这两个词结合在一起。

到了清朝初年,两个词语的语音相近,词义有一定的相似,融合是必然趋势。最终以词性更广泛,更能认可岳飞的功绩的“精忠”一词占据主流,并且在各类作品中频繁使用,使得后来的人们普遍认为岳飞背上的字是“精忠报国”。

关于谁在岳飞背上刺字的问题,其实没有历史记载。不过我们知道,岳母本身是一位老实本分的农家妇女,按照当时的社会状况,她很有可能并不具备刺字技术,也不具备亲自教导岳飞效忠国家的文化水平,所以,后世对于岳母刺字的演绎,大概率是来源于对艺术的追求,以产生戏剧上的冲击效果。

而岳母刺字的情节,确实是在清代之后才大量出现的。不管是在戏剧还是小说之中,虽然刺字的具体细节不同,但都将刺字的主人公描述成了岳母,这其实也体现了儒家文化中的孝道。

不管是“尽忠报国”还是“精忠报国”,也不管是不是岳飞的母亲将字刺到岳飞的背上,历史对岳飞的赞扬和肯定是毋庸置疑的。他在历史上诉说了一个平凡的自然人,对家国的爱与忠诚,在后来的这几百年里,甚至抽象成为了社会文明的主流思想之一。

参考:《宋史•列传》

楼主你这样贬低古人,有何居心,你是秦桧后代吗?什么依剧也没就在舞断说辞,多少研究武岳文化的学者都还不敢下次惘论,你比他们牛逼哄哄了!

古代为啥要纹身?居然还可以当兵[得瑟]