随着《北上》的热播,对演员和剧情的争议很大,两极分化格外严重,说好看的人很多,感动得热泪盈眶,到处推剧。说不好的也有一大波人,第一集都看不下去,太吵了!

小编分析原因不外乎这几个:

1.原著党无法接受的爆改。

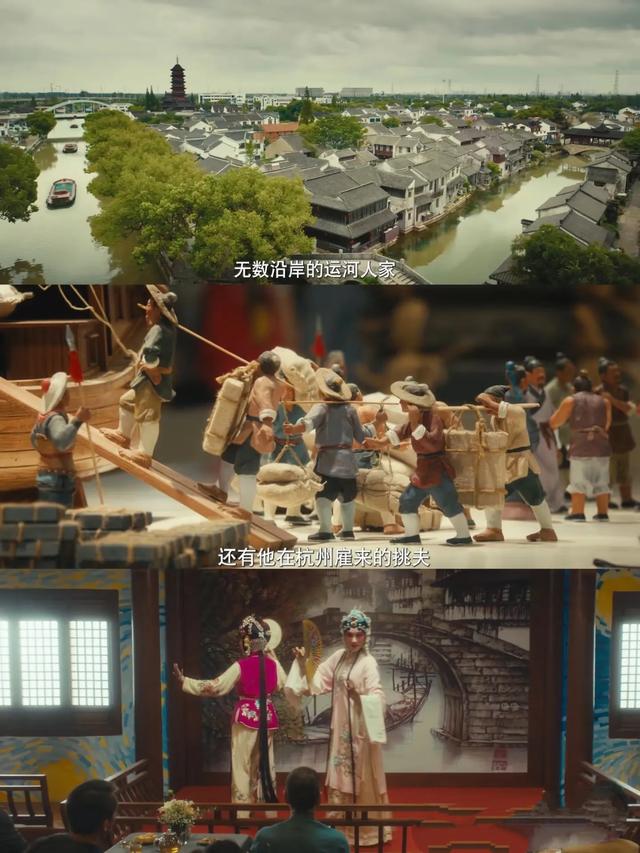

《北上》是一部获得第十届茅盾文学奖的优秀作品,当时一起获奖的还有我们比较熟悉的《人世间》。长篇小说内容宏大,气势磅礴,其实是有两条主线来突出围绕运河生存的几个家族的百年兴衰的,所以跨度也比较大。

抒写了运河对人们的生活,对社会经济的影响,故事从比较久远的1900年开始。当时还属于清朝,而1900年国人水深火热,甚至经历八国联军。所以时间线是很长的。

而改编后的《北上》真正的故事是从千禧年开始的,长大后的戏份是在2007年。这在时间上就是很大的错差,势必的故事的内容肯定也会有很大的改动。

时间不一样,时代不一样,主角不一样,遇到的事情也不一样,所以对于原著党来说,改编后的剧情是比较单薄的,甚至和原著几乎没有太大的关系,除了马思艺家太太太爷爷在开篇有提及。

虽说编剧吸取了小说的精华,想要展示“运河儿女,运河精神”,但是原著党买不买账这就不一定了。

但对于没看过原著的观众来说,剧情就比较顺畅了,一群年轻的孩子在时代变化,父母逐渐衰老。家乡经济衰退后,怎么需求生存,怎么拯救运河,这是新生代的责任,看的就是这个过程。

2.开始4集节奏过快,让人眼花缭乱,闹哄哄。

改编后的剧情,是以为六个家庭展开的,特别是围绕几个年轻人,思想的觉醒和后期的成长来写的。故事的发展主要集中在运河经济衰落后,所以剧情的前几集只是对人物的关系和运河经济当时的繁盛做了一个大概的介绍。

以此时的繁华,经济发展后交通发达、运河归于平淡作对比,为剧情发展埋下伏笔,所以节奏确实很快。

运河文化是多样化的,依附大运河而存在的——漕运文化、市井文化、南北硬是文化这些都在剧情中得到了体现,比如大华子妈妈和马奶奶买早餐,周海阔父亲周宴临自己开了一家饭店,专做淮扬菜。

运河就是一个桥梁,把天南地北的人们聚集起来,文化,饮食,商业各行各业齐发展所以闹闹,运河边闹,家里也不清净。

一个大院住着五家人,五个年龄相仿的孩子,其中四个特别皮,一天到晚惹是生非,不是妈打就是爹吼的,加上三只鹅嘎嘎叫,夜晚阵阵蛐蛐声。

吵的人脑仁疼啊!好一个群像剧!

但是有过这种小时候一起“偷鸡摸狗”经验,邻里关系比较近的观众又会特别感动,仿佛回到了小时候,那时候人和人的关系特别近,环境也好一到晚上蛐蛐叫,甚至还有萤火虫。

孩子们没有电视,没有手机这些娱乐方式,一天到晚作业又少,没事就是疯玩,吃饭都是母亲扯着嗓子喊的。

3.细节不够突出,很多镜头一笔带过,主题不明显。

本是以运河为主线的电视剧,但是镜头更多聚焦在人身上了。对于运河的写实,只在开头做了简单的旁白。而对几个孩子和大人们的家长里短又写的比较多,特别是孩子们的事情,和原著作对比的话,侧重点就不明显了。

想写运河文化不到位,人物个性和成长经历都在慢慢的铺垫,事件还没达到高潮,所以看的有点云里雾里不明所以。

可能对于年纪大点的观众来说,人物反而不是很重要的,重要的是以运河为基础的时代变迁这个大概念。像其中的追星、超级女声、李宇春这些,可能年纪大的观众更喜欢多看看运河的美景。

但是年纪小点的,特别是内容比较贴合,甚至亲身经历过的8090后来说又很情切。年纪大点的观众更在意广阔的故事发展,剧情没有满足。而年轻观众更在意熟悉的人物,事件这就导致《北上》不是一个“全民通吃”的电视剧了。

千禧年的时代背景都能叫年代剧了吗?但是掐指一算也是25年前了呀,只能说之间过的可真快呀,很新的年代剧。

4、短视频的掉帧裁剪,误导观众。

很多二创博主会对剧情进行而是剪辑,为了避免官方版权争议,在剪切的时候会漏掉很多内容,而只保留比较有看点的内容。这就导致很多喜欢看短视频的观众,觉得剧情前后矛盾,甚至和时代发展相违背。

运河美景

比如有的博主质疑马奶奶不可能这么穷,她还有四户人家的租金呢?但是剧情在一开始就交代了,马奶奶儿子生病,为了治病把家里钱都花光了,而且后面马奶奶还要独自抚养孙女,自己也年纪大,所以马奶奶生活比较拮据,是很正常的。

其实这部剧不说演员和剧情,有些景色是真的很美,大家感兴趣可以看看完整的剧情,养养眼也是不错的,自己确认下好看还是稀烂,不要被短视频挡住了视线。

运河美景

一部精彩的小说要改编成电视剧,而且要改编好确实不容易,特别是跨度大、内容磅礴的剧更是难上加难。而《北上》争议如此之大,侧面也说明了剧的成功,希望后面没播出的播剧能处理的更加细致化点。