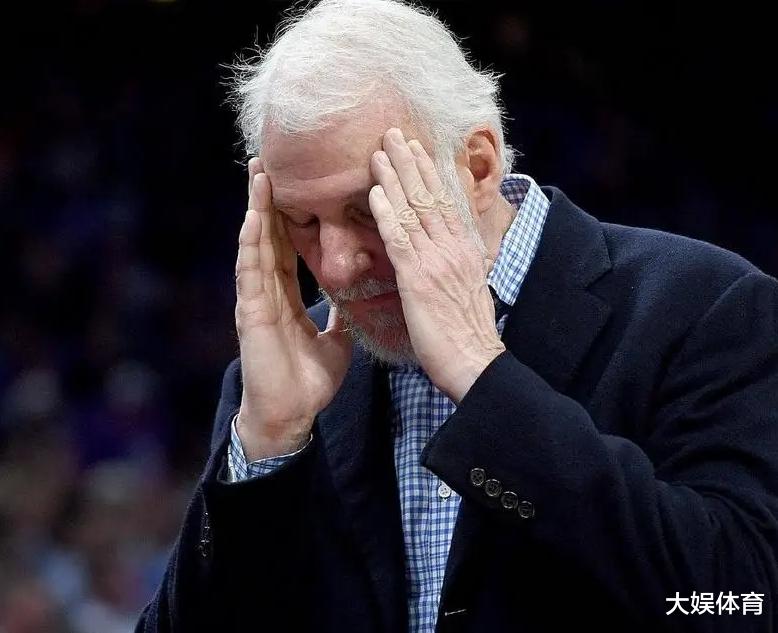

北京时间4月21日,在NBA的历史长卷中,格雷格·波波维奇的名字早已超越了“冠军教头”的范畴,成为篮球哲学与人文精神的代名词。当人们谈论他时,五个总冠军奖杯(1999、2003、2005、2007、2014)只是最浅显的注脚,真正令人动容的,是他用28年光阴在马刺队书写的关于“坚持”与“热爱”的史诗——这种坚守在商业化浪潮汹涌的现代体育界,宛如一座孤傲的灯塔。

**一、体系构建者:从“双塔”到“美丽篮球”的哲学进化**

1996年接手马刺时,波波维奇面对的是一支胜率不足三成的烂队。他没有急于复制当时流行的巨星单打模式,而是以大卫·罗宾逊为轴心,构建起一套强调防守与分享球的体系。1997年选中蒂姆·邓肯成为命运的转折点,“双塔”组合在1999年缩水赛季夺冠,但这仅仅是起点。当联盟沉迷于“OK组合”的暴力美学时,波波维奇悄然升级战术:2003年用“pace and space”(节奏与空间)理念解放帕克与吉诺比利,2005年以“防守轮转”破解活塞铁血军团,2014年更是用行云流水的团队篮球摧毁热火三巨头——那轮总决赛马刺场均助攻25.4次,投篮命中率52.8%,被称作“篮球教科书”。美国篮球名记扎克·洛评价:“他让每个角色球员都像全明星一样思考。”

**二、文化奠基人:更衣室里的“家庭契约”**

马刺更衣室墙上始终挂着“0.5秒原则”——接球后半秒内必须做出传球、投篮或突破的决定。这不仅是战术纪律,更是波波维奇“人人为我,我为人人”哲学的缩影。他允许吉诺比利天马行空的“妖刀”式突破,容忍帕克年轻时频繁的失误,甚至纵容邓肯在训练中假装教练训话队友。这种包容背后是严苛的底线:2003年他曾将状态下滑的球队功勋埃利奥特直接移出轮换,2018年又因莱昂纳德团队隐瞒伤情而果断终止合作。《体育画报》透露,马刺球员合同中有特殊条款:禁止在更衣室使用手机。这种将职业性与人情味完美融合的管理艺术,让丹尼·格林、米尔斯等角色球员在这里重获新生。

**三、逆潮流者:在快餐时代种植橄榄树**

当其他球队为短期成绩频繁换帅时,波波维奇成为北美四大体育联盟执教同一球队最久的教练。他的坚持并非固执:2011年黑八出局后,他拆解“GDP”主导的慢节奏打法,培养莱昂纳德为新核;2017年邓肯退役,他又围绕阿尔德里奇重建攻防体系。这种与时俱进却拒绝浮躁的智慧,在2019年得到极致展现——马刺连续22年进入季后赛的纪录终结,73岁的波波维奇反而兴奋地说:“终于可以教年轻人怎么正确输球了。”中国篮球评论员苏群指出:“他证明建队不只有‘摆烂’和‘报团’两条路,耐心也是一种战略。”

**四、人文主义者:篮球场上的“公民教育课”**

波波维奇的新闻发布会常变成社会议题讨论会。他公开批评特朗普的移民政策,为黑人平权运动发声,还带领马刺成为首支聘用女性助教的NBA球队(2014年聘用贝基·哈蒙)。2020年NBA复赛期间,他组织球员学习美国种族史,坦言:“如果球员只关心扣篮,那是我的失败。”这种担当源于他的多元背景:空军学院毕业,精通五国语言,曾赴苏联考察体育制度。勇士队主帅科尔(曾任波波维奇助教)感叹:“他教会我们篮球之外的责任。”

**五、薪火传递者:桃李满天下的隐形遗产**

当今NBA有超过三分之一的教练与波波维奇有直接渊源:布登霍尔泽带领雄鹿夺冠,斯奈德打造爵士铁军,甚至勇士王朝的战术板也有马刺体系的影子。更深远的影响在于价值观输出:当恩比德、约基奇等国际球员成为联盟中坚,人们不会忘记是波波维奇最早大规模启用海外球员(马刺2003年阵容包含7国球员)。法国球员迪奥说:“他让我明白篮球可以像葡萄酒一样需要沉淀。”

2023年4月,74岁的波波维奇在入选名人堂时说道:“我只是一群优秀园丁中的一员,幸运地见证了那些种子长成森林。”这句话揭示了他伟大的本质——将篮球视为培育人性的土壤,而非计算胜负的沙盘。在马刺队训练馆的入口处,悬挂着一幅波波维奇手写的标语:“当一切似乎失去控制,就去想想那些你热爱的事物。”这或许就是对他生涯最好的注解:在胜负易朽的世界里,用热爱浇筑永恒。