中国书法博大精深、源远流长,历朝历代书法家无不有伟大书法家引路和指导才踏入书坛,扬名天下。可以说,中国书法传承有序,自李斯始,直至今日,几乎都不曾打破这个“定律”。但是,凡事总有例外,在中国书法史上却有一位书法家没有师承,但同样成为了伟大书法家,并且影响后世1000多年。他是谁?他又有怎样的故事呢?

公元649年,一个破旧的茅草屋里,伴随着一阵婴儿的啼哭,中国书法史上一位书法巨匠诞生了,他的名字叫作孙过庭。家境贫寒,如今家里有多了一张嘴需要吃饭,全家人面对出生的婴儿不知该喜还是该悲。

孙过庭家境贫寒,其一生都在为温饱而担忧,笔墨纸砚在当时极为平常的东西,对于他,那简直是奢侈品。可是,对于书法的热爱,却始终未能成为他在书坛大展拳脚的绊脚石,他自幼立志步入仕途,光耀门楣,改变全家的命运,可是,那时候科举入士并非易事,一来科举举办时间不定期,二来录取比例也极低,时代的局限使得孙过庭不曾通过科举正式踏入仕途,这也为他日后命运的凄凉提前做好了注解。

孙过庭自幼对王羲之书法痴迷,于是他自幼便临摹王羲之书法,无论楷书、行书、草书,都以王羲之为楷模,日复一日、年复一年,专心致志学书二十余年,终有所成。孙过庭的崭露头角在当时引起了极大轰动,朝廷特意任命给了一个“率府录事参军”的小官,可就是这个不见经传的小官还受到了他人毁谤,因此,孙过庭弃官回乡。回到家乡的孙过庭潜心书法理论研究,撰写书论,可惜,未及完稿便在贫病交加中仙逝。

其好友陈子昂深切哀悼孙过庭,并为其撰写墓志铭,上面说道:“元常(钟繇)既殁,墨妙不传,君之遗翰,旷代同仙”。在陈子昂眼中,孙过庭乃是比肩钟繇的伟大书法家。后世的米芾对唐人书法家不屑一顾,唯有对孙过庭青眼有加,并说:"凡世称右军书,有此等字,皆孙笔也。凡唐草得二王法,无出其右"。能得到书法狂人米芾的称赞,历史上都没有几人,而且米芾更是直接将孙过庭称为唐代真正的“草圣”。

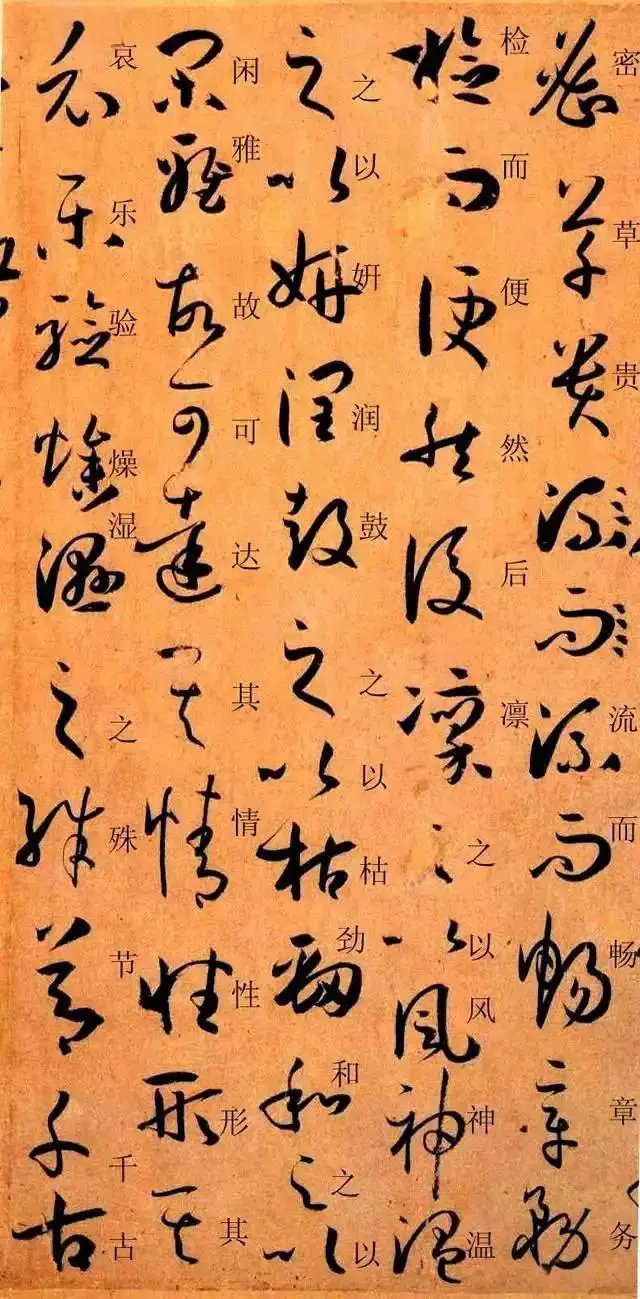

孙过庭除了草书技法高超外,其书法理论水平更是极高,他为后世留下了草书入门不二法帖——《书谱》,历凡是研究书法者,无不奉为圭臬。在书谱中,他的很多观点至今都被认可,如孙过庭在《书谱》中谈了书法创作中的核心问题--运笔(所以有人也称《书谱》为《运笔论》)。他告诫学者要在"执、使、转、用"的技巧上下功夫。针对当时书坛上出现的不良书风,即把一些装饰性的"美术字"作为创新的书法,孙过庭指斥他们为"巧涉丹青,工亏翰墨",没有在运笔上下真功夫。

又如,字中点画是组成书法艺术的基本元素,书家必须对此十分精熟,才能通过点画体现"形质",用挥写来表达"性情"。尽管正、草书体有动静之别,技巧表现也各有侧重,但"形质"和"性情"总是显示书法生命活力的基本要求。为了更好地充实书法的活力,还必须从其它各种书体中去吸取新的营养。

再有,学习楷书与草书,应该"旁通二篆,俯贯八成,包括篇章,涵泳飞白",兼收博采,有容乃大。当然,书法创作的成功与否,除了书法家的功力是否深厚外,人的情绪,工具、材料的优劣,以至天气季节的变化,都会产生影响。书写者应在最佳状态时挥毫,才能使书法艺术达到理想的境界。

还有,融诸体之长,触类而旁通之,是书家成功的重要因素,历代书家概莫能外。为了阐明这个问题,孙过庭分析了篆、隶、草、章的特点和长处,他说:"篆尚宛而通,隶欲精而密,草贵流而畅,章务简而使",这是历来对诸书体最为简明精辟的论述。

又有,孙过庭总结了书法艺术的创作规律,认为学习书法有三个阶段,即平正一险绝一平正。他说:"初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。初谓未及,中则过之,后乃通会,通会之际,人书俱老"。任何一位成功的书法家都要遵循这个规律前进的。

在古代众多书法理论著作中,孙过庭的《书谱》言之有物、字字珠玑,无愧是一部书学经典。

可惜,公元691年,年仅四十多岁的孙过庭便凄凉离世。正史中都不曾提及此人,似乎他从未来到过这个世界,但其书法理论和《书谱》却一直影响到了现在,唯一没有师承,却凭借自己天赋和毅力而成为伟大书法家的故事不断激励着后人奋进。足够伟大的人不需要正史的铭记,而是应该镌刻进每个后人的心中。孙过庭,一个连出生地都有争议的书法家,一个正史都没有记载的书法家,一个没有师承的书法家,一个无权无势的书法家,同时,更是中国古代书法史上的伟大书法家、书法理论家。人们会记住他,正如记住他的《书谱》一样,正如记住他刻苦钻研的精神一样。