近日,西北大学文学院官网更新了贾浅浅的简历,其中两处变动引发热议:

一是她于2024年12月获得博士学位;

二是本科就读时间从“1998年9月至2003年7月”改为“2000年9月至2003年7月”。

尽管西北大学解释称该校2018年起实行学分制,允许本科生3-6年毕业,但公众仍质疑:

为何原本5年的学制缩短为3年?

学校为何不直接公开她的学籍记录?

这一操作让本就争议缠身的贾浅浅,再次被推上风口浪尖。

从“屎尿诗”到简历疑云:公众为何不买账?

从“屎尿诗”到简历疑云:公众为何不买账?贾浅浅的走红,最早源于2021年被曝光的《朗朗》《我的娘》等“屎尿屁”诗歌,网友直批其作品“低俗”“不堪入目”。

尽管文学界有人为其辩护,称“诗歌应多元包容”,但公众的愤怒远不止于诗歌本身。

更深层的引爆点在于:

一个被批“文学功底差”的作家之女,为何能稳坐西北大学副教授之位?

为何她的学术论文几乎全是对父亲贾平凹书画的研究?

甚至,为贾浅浅站台说话的,有著名诗人伊沙、西川、欧阳江河,以及著名评论家张清华、何言宏、李敬泽等,而且有些赞美还挺肉麻。如果没有她父亲的功劳,这可能吗?

这种“学术近亲繁殖”的赤裸,让大众感到被冒犯。

文二代的“文化再生产”:比金钱更隐蔽的特权如果说“富二代”周劼们用金钱铺路,“文二代”贾浅浅们则通过“文化资本”完成代际传递。

贾平凹曾公开表示“不鼓励女儿当诗人”,却为她的文章推荐发表;

贾浅浅的诗歌被李敬泽、张清华等与贾平凹有密切交集的评论家力捧;

她的学术头衔、作协资格、文学奖项,每一步都踩在父亲积累的人脉资源上。

这种用“文化资本”置换社会资源的模式,比金钱交易更隐蔽,也更难被制度约束。

正如网友所说:“周劼炫耀的是钱权,贾浅浅炫耀的是‘文坛有人’”。

社会的集体愤懑:要公平,更要打破潜规则公众对贾浅浅的声讨,本质是对“规则失灵”的抗议。

当普通人寒窗十年难求一职,贾浅浅却从专科逆袭211高校教授;

当学术圈强调“避嫌”,她却能公然研究父亲且成果频出;

当西北大学面对质疑沉默以对,被指“不敢得罪贾平凹”——

这些现象共同构成了一幅“特权合理化”的图景。

网友的愤怒,是对“文二代”垄断文化话语权的不满,更是对“努力敌不过关系”的社会潜规则的绝望。

结语:我们需要怎样的文化公平?贾浅浅事件如同一面镜子,照出了文化领域资源世袭的隐忧。

当“文化资本”成为代际传递的工具,当学术头衔沦为圈内互捧的筹码,普通人向上的通道只会愈发狭窄。

要打破这种“再生产”,不仅需要高校公开透明地回应质疑,更需要建立学术回避机制、改革人才评价标准。

否则,“文二代”与“寒门子弟”的鸿沟,将永远无法弥合。

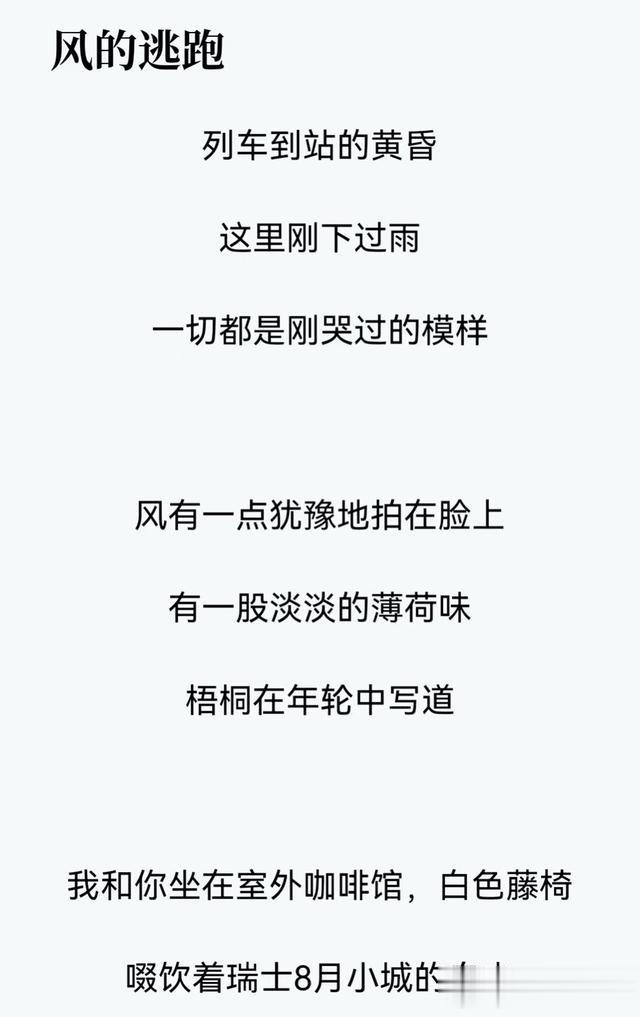

最后,给大家看看贾浅浅的诗歌,你们觉得她写得如何?