在浩如烟海的人民币收藏领域中,第四版纸币因其设计美学、历史背景和独特品种,始终占据着举足轻重的地位。而在这一套货币体系中,1980年版的1角纸币看似是最微不足道的存在,很多人甚至可能早已忽视它的存在。但就是这样一张“市面上还找得到、面值只有一角”的纸币,在特殊情况下却可能价值连城,成为拍卖场上备受瞩目的明星藏品。

我们先来看一个最基本的事实:1980年1角纸币至今尚未退出流通。在一些小型农贸市场、偏远乡镇的零售交易中,仍然可以看到它的身影。由于这张纸币发行量极大、使用周期较长,留存在民间的数量十分庞大,且品相良莠不齐,导致它在收藏市场上的常规定价极为低廉。目前,普通品相的1980年1角纸币在二手市场上的售价通常在1毛5到2毛之间,很多人甚至认为“还不如回去超市花掉”。

但你若因此小看它,那可就大错特错了。

钱币的价值,往往不取决于面额,而是建立在“稀缺性、状态与差异性”的基础之上。以1980年1角纸币为例,尽管普通币价格低廉,但其中出现的错版币,才是真正的“价值担当”。

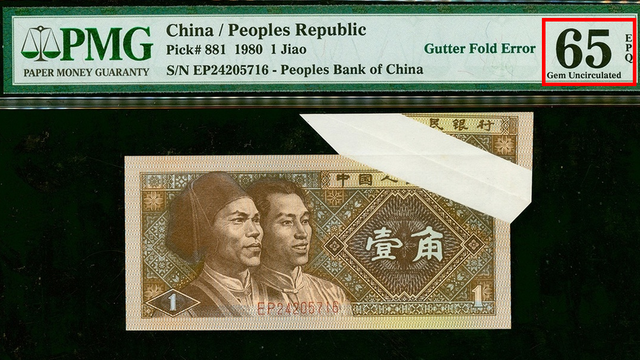

所谓错版币,是指纸币在印刷或裁切过程中出现的非人为错误,典型如折白、漏印、错位、福耳、重影等现象。这些错误的产生,往往是在高速印制过程中偶然出现的技术失误,属于极小概率事件。一旦进入流通体系并被保留下来,其稀有程度和收藏价值就远非普通纸币可比。

比如,在2019年香港SPINK拍卖会上,一张因印刷折叠导致图案严重缺失的1980年1角纸币——典型的折白错版币,其拍卖估价竟高达35,000港币,最后卖出3万港币的高价。这样的溢价幅度,几乎是普通币的十几万倍,彻底刷新了人们对“1角钱还能值什么钱”的认知。

为何这类错版币能拍出如此高价?原因不外乎以下三点:

第一,极度稀少。错版币的最大特点就是“不可复制”,不像纪念钞那样可以有意设计、成批发行。它的每一张都属于工艺缺陷中的“孤例”,往往全市场仅有寥寥数张,甚至独一无二。以折白为例,它的形成原因通常是纸张在印刷前出现了褶皱或卷曲,导致部分区域未能正常上墨,从而形成白块或图案缺失。这种情况在现代印刷管理制度严格的背景下尤为罕见。

第二,品相完好。不是所有错版币都值钱,真正有价值的,是那些“错得好、错得全、错得漂亮”的精品。而能在几十年间保持近乎全新的错版币,更是凤毛麟角。那张被拍出高价的折白币,不仅错得明显、范围大,而且几乎未被折叠、污损,评级为高分未流通(UNC),具备“博物馆级别”的收藏价值。

第三,市场认可度高。近年来,错版币在收藏圈中的认可度持续提升,已逐渐脱离“小众猎奇”的范畴,成为拍卖行、评级机构、投资基金等高度关注的品类。尤其是折白、福耳、重影等经典错版形式,具备极强的辨识度和辨假能力,极易获得市场认同。这类币种一旦亮相拍卖场,往往能够吸引专业藏家激烈竞价。

除了折白外,1980年1角纸币中还出现过诸如漏印、裁切移位、重影、边框重叠等稀有错版。一些福耳币(纸张边缘残缺部分未裁掉)虽然错得不如折白明显,但因其形成机制特殊、肉眼可辨,也具备一定的收藏潜力。

那么问题来了,一张面值1角的纸币,要如何判断它是否具备高价值?简单来说,看三点:错得明显、错得独特、错得精致。如果你恰好拥有一张图案残缺明显、却保存完好的纸币,不妨找权威机构评级鉴定,别轻易“花掉”,也别草率转手。因为,你手中可能正握着的是一张“被低估的小金矿”。

当然,市场上也存在不少人为“制造”的假错版,例如人为撕裂、后期剪裁、图案粘贴等,这类伪错币虽以假乱真,但一经专业机构鉴定,便能原形毕露。因此,对于新手藏友而言,务必通过正规渠道获取真品,并关注拍卖纪录、评级趋势等权威信息,避免因经验不足而错过或买错。

结语:我们常说,“不怕钞票小,就怕错得巧。”1980年第四版1角纸币或许在你印象中只是“零钱”,但当它“错得完美”时,就能一跃成为收藏界的“顶级标的”。这种机会可遇不可求,若你手中恰好有一张特殊的它,切记——别急着花,也别轻易卖,它,或许能为你打开一扇通往价值投资的大门。你,准备好了吗?