自从中平元年冀州黄巾军被镇压下去后,部分残军在郭泰的带领下藏匿到太行山,与原本就活跃在当地的黑山军联合,之后转战于冀州、并州及司隶等地,渐渐恢复元气。到了中平五年以白波军为旗号复出,开始转战太原与河东两郡间的广袤山川河谷地区。甚至与南匈奴联手,很快发展至十余万人,声势浩大。河东郡属是京兆长安与河南洛阳这两都中的要冲地带,对无险可守的洛阳而言,尤其具备屏障的重要性。刚刚入主京师不久的董卓急忙派遣自己的女婿牛辅率军镇压白波军,结果大败。

汉献帝初平元年春,白波军在河内郡不断扩大战果,接着东下进占东郡,东郡属兖州,兖州东北则与青州接壤。当时关东诸侯联军讨伐董卓,中原板荡白波军在北方联合了南匈奴,在东方联合了黑山军进军东郡,战略意图是为了与活跃在兖、青、徐等州号称百万之众的青徐黄巾军会合,如果成功,各地反汉势力连成一片。极有可能重现昔日黄巾军跨州联郡的鼎盛局面。然而,初平二年至三年,先是黑山军白饶、于毒、眭固等部被创业初期的曹操击败,而后南匈奴的骑兵也在内黄县遭到曹操重创,青州黄巾军同样遭到曹操连续打击,最终尽数投降。白波军及其盟友的进展严重受挫,战线被步步压缩,不久只能退回河东郡重整旗鼓。

中平五年十月到初平二年,是青州黄巾与徐州黄巾并起,以及共进退的时期。青徐两州紧密相邻,汉末魏晋时大致位于古之黄河与淮泗之间,在自然环境和人文环境方面存在很强的一体性,风气好尚相同,民风彪悍,有任侠之气。在这种民风的浸染下,从王莽末年到东汉桓帝时期,青徐地区便暴动不断,与火药桶无异。此外,青徐地区黄巾军用来组织起事的太平道最早也起源于青徐地区的琅琊郡,黄巾军在此地可谓有着深厚的信众基础。青徐地区土地肥沃,农业和渔盐业发达,本是著名的渔盐之乡。但是到东汉后期,青徐地区频繁发生海侵、旱涝、蝗灾等灾害,尤其青州的北海、乐安及东莱等郡连续遭到地震、海啸的袭击,却得不到朝廷及时有效的救济。而且按照当时的政策,青州的赋税收入还要用来接济幽州,天灾人祸导致百姓流离失所,怨声载道。雪上加霜的是,中平四年的中山国叛乱波及到了青徐地区,乌桓部族剽掠郡县,成为青徐黄巾军复起的导火线。

中平五年,青徐黄巾军正式起事,次年汉灵帝驾崩,关东诸侯联合讨伐董卓,天下大乱,当时的青州刺史焦和徒具虚名而眼高手低,他也想赶上潮流,领兵西进讨伐董卓,无心抵抗青州黄巾的进攻。北海国相孔融自命不凡,却不务实,所任用之人皆轻飘之才,既不能解决百姓生存问题,也不通军事,青州黄巾借机得以迅速发展。徐州的形势截然不同,徐州刺史陶谦临危受命,走马上任,采取军政方面的雷霆手段镇压黄巾军。因此,徐州黄巾从一开始就受到打击,未成气候。其中部分被陶谦部下的泰山诸将臧霸收编,其余的为了保存有生力量,谋求生存和发展的空间,北上与青州黄巾汇合。此时过了仅仅三年,青徐黄巾军的规模已经达到了30万人之巨,规模很大,但是当中并不全是作战人员,还有很多,老幼家眷这些人缺乏战斗力,会对军队战斗力造成负面影响。另外,过大的规模直接造成了后勤需求旺盛,没有足够的后勤补给,军队将不战自溃。所以看似铺天盖地的青徐黄巾军很快被泰山太守应劭以一郡之力击败。之后,青徐黄巾军想要与黑山军会合,又被公孙瓒及渤海太守公孙范打败,损失惨重。余部返回青州的北海国,幸亏孔融指挥无方,无力抵抗,弃城而逃,黄巾军才得以休养生息。

经过一年左右的修整,初平三年,青徐黄巾实力大为发展,虽然达到了百万之众。但局势非常艰难,北方有冀州的袁绍,西部有兖州的刘岱,南部有徐州的陶谦,东部则是茫茫大海,青徐黄巾军处于三面受敌的境地,要破局最有效的方式莫过于向西继续尝试与最近的黑山军会合。所以青徐黄巾军便攻入兖州,杀死任城相郑遂与兖州牧刘岱等。但是在寿张县遭到曹操的攻击后,退至济北国相持了近一年,最终迫于战斗力、士气,后勤等诸多劣势。在次年冬天投降曹操,成为“青州军”收编青徐黄巾后,曹操势力迅速壮大,青州兵成为曹操的直属部队,青徐黄巾军的主体,至此可以视作已经覆灭,曾经强大的青徐黄巾消失在历史之中。

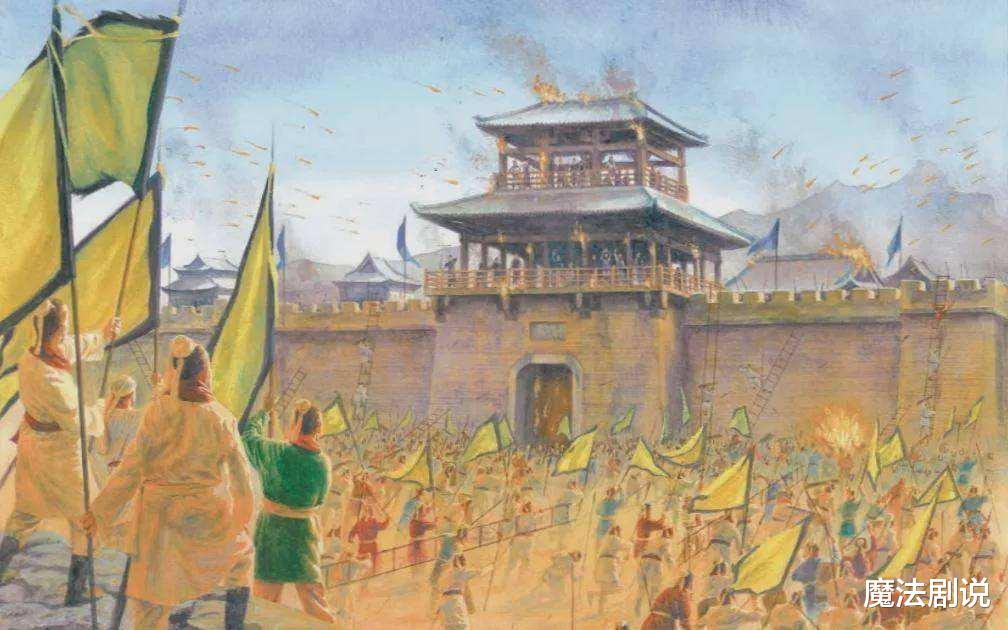

东汉末年,以张角兄弟为首的黄巾之乱分为三个主要战场,张角三兄弟的黄巾主力在冀州活动,张曼城率领的南阳黄巾在南方起事,汝南、颍川、陈国一线还有波才、彭脱领导的黄巾军,称为汝颍黄巾。各方黄巾军本来计划从北、东、南对京师洛阳采取大包围的战略攻势,但东汉政府采取中线突破,截断南北联系,在各个击破的策略,派遣皇甫嵩和朱㑺等将领率军首先对汝颍黄巾军进行镇压。这方黄巾的渠帅们相继身死,余部被迫蛰伏。中平五年四月,被打散的汝颍黄巾余部聚集于葛陂,再度起事,四处剽掠。最终在实力快速发展的曹操打击下。大部被灭,只有少数逃进大山中。

建安五年,曹操与袁绍爆发官渡之战,黄巾再次起事响应袁绍,以扰乱曹操的后方,曹操派曹仁将他们击败。最后残存的黄巾军在坚持十余年后,仍然抵不过历史洪流,最终走向了彻底覆灭。