"我们入学时校徽还是火车头标志,毕业时就成了中南大学。"校友张明翻着泛黄的毕业照感叹。这所曾培养出柴静等名人的铁道王牌院校,在世纪之交的高校合并潮中悄然退场,留下的不仅是860亩校园,更是一代人的青春记忆。

"当时全国铁路系统三分之一的技术骨干都来自这里!"老教授李建国回忆道。从1960年建校到2000年合并,这所铁道部直属院校创造了多个第一:最早开设高铁建造课程、研发首台电力机车控制系统...巅峰时期拥有2个国家重点实验室,毕业生遍布青藏铁路等超级工程。

当北京、大连等铁院纷纷更名为"交通大学"时,长沙却选择了不同道路。教育专家王教授解密:当时湖南省希望打造综合型大学,而"交大"定位过于专业。这个决定让学校避开了专业局限,却也失去了品牌传承。如今中南大学交通学科排名全国前五,证明当初的取舍有其道理。

2000年的合并堪称"硬着陆":三个校区相隔20公里,图书馆系统半年无法互通,连运动会都要分场举办。但阵痛后迎来新生:科研经费10年增长8倍,土木工程学科评估跃居全国第三。现任校长在采访中坦言:"融合需要代价,但综合实力提升让学生真正受益。"

"同学会签到表要分2000年前后两栏"校友会负责人苦笑。这种分裂在高校合并中并非个例,最新调查显示:78%的"前校友"反对更名,而90后学生更认同新校徽。这种代际认知差异,恰恰印证着中国高等教育的蜕变轨迹。

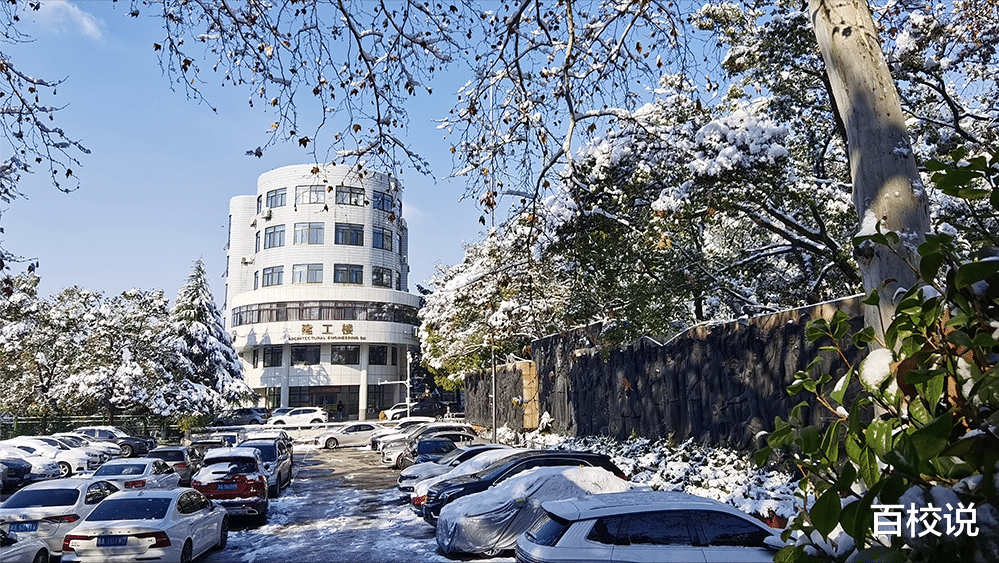

走在如今的中南大学天心校区,还能找到当年的铁院基因:全国唯一的高铁建造国家工程中心里,90后团队正在研发600km/h磁悬浮技术。老校工刘师傅说得好:"楼宇会变,但务实创新的铁道精神永远在线路延伸中传承。"

近20年全国386所高校经历合并,成功率不足40%的现状引发思考。教育学者指出:合并不应是行政指令的产物,而需尊重学科发展规律。长沙铁院的案例启示我们:院校整合既要仰望星空的战略眼光,更需脚踏实地的融合智慧。