在关外的天命与天聪时期,宗室尚未形成具有完备意义的爵位体系。彼时,除大汗之外,贝勒堪称身份最为尊崇之群体。然而,贝勒群体内部亦存在层级差异,具体可细分为旗主贝勒、和硕贝勒与普通贝勒。

和硕贝勒作为清代独具的称谓,其语义为“一方之主”。据《满文老档》记载,和硕贝勒在该文献中有时亦被称作“固山贝勒”或“旗主贝勒”。事实上,鉴于不同文献资料的差异,关于和硕贝勒的称呼存在一定程度的繁杂性。然而,经过综合考量各类史料,基本能够判定,和硕贝勒与旗主贝勒在本质上属于同一概念范畴。

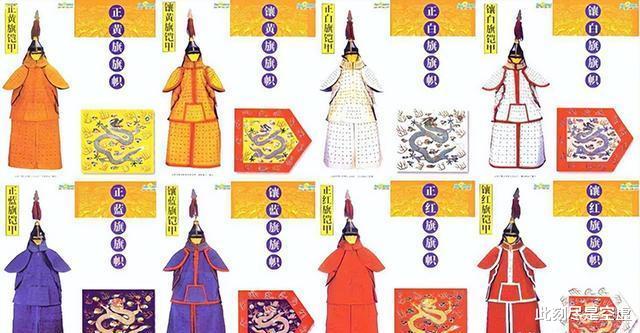

在清朝早期的政治架构中,和硕贝勒位高权重,作为各旗的主宰,与旗下成员维系着严格的君臣统属关系。自努尔哈赤创设八旗制度,便以子侄辈分掌各旗,构建起独特的统治格局。具体而言,努尔哈赤亲率两黄旗,代善执掌两红旗,而阿敏、皇太极、莽古尔泰与杜度则各自领辖一旗。由此可见,天命年间,和硕贝勒仅为上述数位,他们在当时的政治舞台上扮演着至关重要的角色。

在当时的政治格局下,和硕贝勒作为本旗贝勒之首,其地位举足轻重。彼时的贝勒群体,皆为努尔哈赤的子嗣、侄辈或孙辈,均系皇亲贵胄。他们获汗父赐予牛录诸申与阿哈,同时享有参与国政之权。部分贝勒荣膺“十部执政贝勒”之衔,常以“执政贝勒”的名义,代表后金国与蒙古各部贝勒进行盟誓、议和等外交事务,由此可见,他们权势极为显赫。

然而,需明确的是,贝勒与和硕贝勒概念并非等同。在清军入驻辽沈地区之前,于八旗体系中,仅代善、阿敏、莽古尔泰、皇太极以及杜度被册封为和硕贝勒。而诸如努尔哈赤第七子阿巴泰、第十子德格类,舒尔哈齐之子斋桑古、济尔哈朗,还有代善之子岳托、硕托等,虽皆已成年且获封贝勒之位,各自亦辖有牛录,但他们并非旗主贝勒这一具有特定地位的角色。

从另一角度阐释,普通贝勒不具备独立建旗的资格,他们需附属于父兄所领之旗,归属于该旗和硕贝勒的统辖范畴,依赖其物资供给,对旗主秉持高度敬畏之心。以阿敏及其弟斋桑古为例,便可清晰呈现和硕贝勒与贝勒之间的关系。

阿敏身为镶蓝旗之和硕贝勒,斋桑古则为镶蓝旗内普通贝勒。鉴于阿敏对斋桑古的行径产生疑窦,遂对其予以打压。

据相关文献记载,阿敏对待其弟的行为存在诸多不当之处。在物质供给方面,阿敏限制其弟的衣食来源,所提供的生活物资既不充足,且分配方式有失公允。斋桑古为此,多次向代善与皇太极详述此事。然而,代善与皇太极经审慎考量后认为,若将斋桑古所诉之事告知父汗,此行为极有可能被视为对与父汗地位相当、并肩行事的阿敏进行无端诬谤,进而引发外界诸多不利言论,故最终决定对此事不予上告。

此事件揭示出若干要点。首先,斋桑古身为具备牛录、诸申及阿哈等资源,权势颇重的贝勒,却无法自成一旗。其在八旗体系中,需依附于兄长阿敏,隶属于旗主贝勒阿敏统领的镶蓝旗。即便后续兄弟之间关系恶化,难以共处,斋桑古依旧无法超脱八旗体制而独立存在。

其二,斋桑古等贝勒在生活供给层面,长期依赖兄长阿敏。然而,阿敏为人吝啬且寡情,致使其弟面临“生计无以为继,困苦交加且忧愁满怀”之境。

其三,斋桑古对阿敏怀有深深的忌惮之情。即便长期遭受阿敏的苛待,斋桑古亦不敢公然反抗,更不敢逾越阿敏,向努尔哈赤倾诉自身所受之苦楚。

其四,在八旗制度架构下,和硕贝勒对本旗属众具备支配权。这一权力在特定规则约束下,仅父汗有权进行干预,而其他旗的和硕贝勒,基于制度规范,无权染指该旗具体事务。以代善与皇太极而言,从身份地位上看,他们与阿敏处于对等层级,故而无论是从权力限制还是主观意愿出发,都不会对阿敏所掌旗务加以干涉。

和硕贝勒阿敏,作为当时颇具影响力的贵族阶层成员,曾向努尔哈赤奏请处决本旗的斋桑古。此行为充分彰显出和硕贝勒在本旗内部拥有高度严格的统治机制,以及强大的人员支配权,进一步凸显了其在旗内的绝对权威地位。

此外,部分文献中存在“大贝勒”“二贝勒”“三贝勒”“四贝勒”的称谓。其分别对应代善、阿敏、莽古尔泰与皇太极四人。此称谓依据年龄顺序而定,而所谓的“大、二、三、四贝勒”,实则等同于和硕贝勒。

在天命王朝发展至后期阶段,四大贝勒的地位显著擢升,于众贝勒中独占鳌头。每逢宴飨之仪,四大贝勒单独列座,而其余贝勒则依所属旗籍就座。旋即,努尔哈赤颁令,指定四大贝勒按月轮流执掌国中一应事务。自此,四大贝勒俨然成为除努尔哈赤之外,王朝统治阶层中的核心人物。

天聪年间,皇太极针对其余三位和硕贝勒采取了一系列抑制举措。然而,从根本而言,和硕贝勒的地位并未遭受实质性撼动,仅在权力层面呈现出一定程度的削减态势。

崇德元年,皇太极进行改元称帝之举,同时着手确立宗室爵位制度。在此之前的和硕贝勒,于此时均被晋封为和硕亲王。在崇德时期,存在这样一种规制,即凡获封和硕亲王爵位者,必为旗主;反之,若不具备旗主身份,则不具备受封和硕亲王的条件。

彼时,政坛之上活跃着数位举足轻重的和硕亲王,计有睿亲王多尔衮、礼亲王代善、郑亲王济尔哈朗、成亲王岳托、豫亲王多铎以及肃亲王豪格,总数达六人之多。

崇德年间,旗主贝勒格局历经显著变迁。彼时,阿敏与莽古尔泰因获罪遭革职处置。阿敏执掌的镶蓝旗,其旗主之位由胞弟济尔哈朗承袭;莽古尔泰统领的正蓝旗,则被皇太极重新整合,将其赐予长子豪格。代善曾分掌两红旗,之后镶红旗转赐岳托。与此同时,多尔衮与多铎兄弟成年后,分别掌管两旗。至此,八旗旗主格局从最初的四位贝勒,演变成为六大和硕亲王。

自崇德年间以降,旗主贝勒之权势渐呈式微之势。皇太极于各旗增设管旗大臣,旨在分化旗主势力,以强化中央集权。清军入关后,经康熙、雍正二帝殚精竭虑地治理,推行将皇子分置于各旗的举措,使皇子们分别领有数量不一的牛录。发展至乾隆时期,八旗旗主已然彻底衰败,而和硕亲王的性质亦发生显著变迁,其已不复关外时期和硕贝勒那般尊崇显赫的地位。