各位朋友,今天我们聊聊一个传奇人物——毛主席,没错,就是那个实现全中国人战斗到底的毛主席。你知道吗,1936年,他面临的困境简直可以用“底层中的一线生机”来形容。

国民党的围剿已经让红军四周受困,张国焘的争斗更是让内部陷入纷争,粮草武器全无、敌军环伺,真是“内外交困”。

不过,你毛主席是怎样破解这个困局的吗?他却用了三步妙计,硬是从绝境中找到了突破口,实现红军逆袭成功。

1936年,红军的处境可谓是“危如累卵”。这年初,红军不仅面对国民党的步步紧逼、日军的侵略威胁,还有内部的分裂与资源匮乏。

仿佛命运把他们推到了绝路上——在漫天风雪、泥泞草地上,少数几百人的队伍孤立无援。这年,毛主席的指挥如同掌控着最后的棋盘,力挽狂澜。

你可以想象,红军行进在这片恶劣的松潘草地上,队伍疲惫不堪,泥泞的地面似乎连希望都带走了。

陕北的毛主席,眉头紧锁,面对的不是单纯的敌人——那些围剿红军的国民党军队,已经成为常态;真正让他头痛的是,这支曾经横扫千军的队伍,已经被困在了重重困境之中。

粮草匮乏,武器短缺,士兵的精神也出现了裂痕。有人开始动摇,但毛主席知道,只有突破困境,才能迎来生机。

这不仅是一场物质上的匮乏,更是精神上的极限挑战。毛主席那时的心情如何?他究竟是如何从这些困境中走出来,带领红军打破困局,完成那令人瞠目的长征壮举呢?

“红军难,难在何处?”——我说,难在四面楚歌。国民党为了彻底击溃共产党,早在1934年就启动了第五次围剿。可见,红军当时的处境,是多么的险恶。

先说说这支庞大的队伍。想象一下,红军虽然历经波折,却始终保持着强大的凝聚力和战斗力。但,随着蒋介石的包围网越收越紧,红军不得不开始撤退,这就开始了著名的“长征”。

然而长征,绝不是单纯的“跑”,而是一场极度艰难的生死搏斗,连“跑”都成了奢望。首先,敌人不是一个,两个,而是多个。

在东面,国民党军队的16个师围剿;北面,戈壁滩不但寒冷干燥;西面,原本是唯一有一线生机的突破口,都因为敌人的防守而变得如履薄冰。

就在这些背景下,红军的内部也开始了剧烈的“震荡”。

困局如此严重,毛主席究竟如何突破这一切,找到出路?毛主席的思维,真是“不按常理出牌”。那年,毛主席制定的三步策略,为红军打开了生死之门。

首先,毛主席决定“开路”。他明白,想要摆脱围剿,必须扩展根据地,打通与外界的联系。于是,他提出要拓展陕北的根据地,为红军争取足够的战略资源。

通过这一举措,毛主席不仅能够保障粮草供应,还能与苏联沟通,获取外援。毛主席一步步打通陕北的局面,也让红军逐渐脱离了“孤岛”般的困境。

其次,毛主席准备启动“联合行动”,希望能促使红四方面军北上。通过这一计划,红军主力得以重新集结,增强了战斗力。

当时,毛主席选择的方针是——“集结力,增强生力”。而这一决定,也让红军的战斗力在短时间内得到了有效恢复。

最后,毛主席意识到,想要突破包围圈,最关键的不是简单的突破,而是策略上的“精妙”。既然东面、南面无法突围,那么只剩下西面。

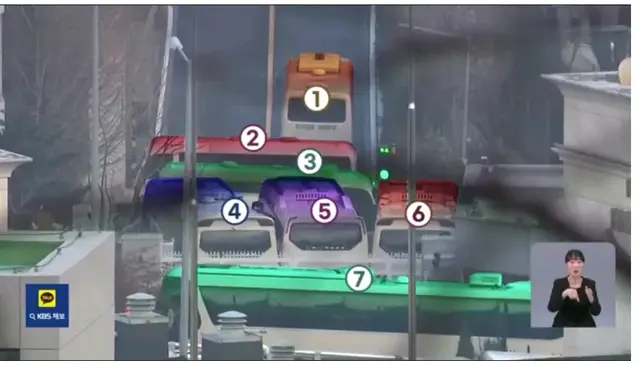

这时,毛主席果断决策,从西面入手。这一系列精妙的举措,逐步带领红军走出困境。到了1936年7月2日,红二、六军团齐集西康甘孜,成功与红四方面军主力会师。

再过两个月,红军横穿松潘草地,成功进入甘肃,最终与红三十二军会合,完成了史上最壮丽的“会师”之一。

说到这,大家可能会想:“松潘草地是什么样的地方?”让我给你描绘一下这个地方的恶劣。松潘草地,位于川西北,地势高,空气稀薄,气候变化无常,沼泽遍布,人迹罕至。

每一步走下去,都是对生死的挑战。当时,红二方面军的战士们在草地上艰难行进,有时脚底下踩的都是泥水,摔倒了也不敢停下。即便如此,他们依然坚持着前行。

你知道,在这种恶劣的环境下,单是食物和水源的缺乏,早就让他们快要崩溃了。但红二方面军的队伍,却一度保持着旺盛的斗志。

红军战士们的坚韧不拔,简直令人敬佩。有一位战士,他的脚被冻伤了,无法行走,但他依旧咬牙坚持,不肯耽误队伍。就像毛主席说的:“不抛弃,不放弃”。

1936年9月,红二方面军终于走出草地,顺利到达甘肃岷县的哈达铺。那时的红军,已经不再是当初那个分裂、困顿的队伍。

毛主席的战略决策让红军从绝境中找到了生存的可能,最终实现了三大主力的会师,为后续的抗日战役积蓄了力量。

回望整个长征过程,毛主席的领导力不仅体现在战略上的精准,更在于他如何在各种困境中坚定信念。困难重重的红军,最终突破万难,迎来了转机。

而毛主席的“打破僵局、寻找突破口”的策略,不仅展示了他卓越的军事才华,也让中国革命走出了困境,向着胜利迈进。

那时的毛主席,或许并不像后来的伟大领袖那样威严不可一世,但他在重重困境中的智慧与胆略,已足够让人铭记。从1936年到今天,我们依然能感受到那股改变历史的力量