很多人知道鲁迅这个名字,但很少有人知道,他有两个兄弟。三兄弟的命运各自截然不同,一个成了大文豪,一个成为大汉奸,一个则成为了副国级领导。

鲁迅原名周树人,出生在浙江绍兴。周家的祖先可以追溯到北宋的大儒周敦颐,而在清朝,周福清曾是翰林,周伯宜也是秀才。家庭背景可谓优越,三兄弟的成长轨迹也大多被历史记载。

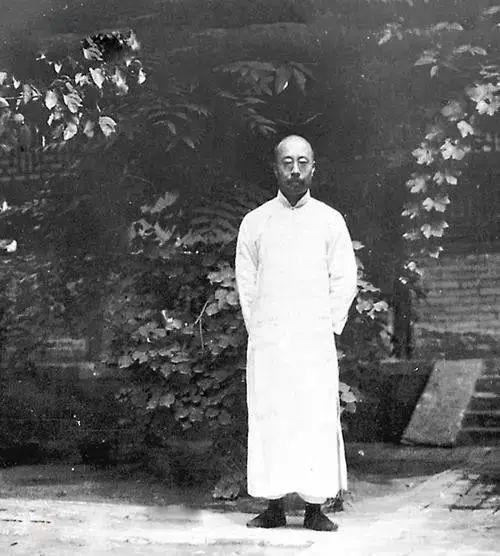

周树人是长子,1898年考入江南水师学堂时,他的名字改为周樟寿。17岁的周樟寿怀揣着为国效力的理想,最终在1902年赴日本留学,原本学的是医学。然而,留学过程中,他深刻意识到,提升民族精神才是国家未来的希望,于是他毅然放弃医学,转向文学,经过七年的学业,回国后开始了文学创作生涯。周树人放弃医术,选择笔耕,后来的鲁迅便由此诞生。

周树人的二弟,周作人,比他晚些年进入江南水师学堂。1901年,年仅15岁的周作人也踏上了求学之路。与大哥周树人不同,周作人在学堂期间改名为周櫆寿,后来同样赴日本留学,专攻文学和哲学。周作人早在1911年便完成学业回国,他在后来的文化和教育领域内,做出了巨大的贡献,尤其在北京大学担任教授期间,深受学界推崇。

三弟周建人则有着截然不同的选择。在大哥和二哥先后出国留学的背景下,周建人因为家庭因素选择留在家中。他没有像其他兄弟一样追求学术,而是在家乡绍兴教书养家。尽管如此,周建人的学识也不容小觑。他早在17岁时便开始担任绍兴多所学校的教师,凭借自学成才,他也取得了相当不小的成就。对于家中母亲的孤独,他早早承担起了家庭的责任,承担了比其他兄弟更多的家族责任。

三兄弟在学习上的路径有所不同,生活轨迹也随之展开。辛亥革命前后,三人均结婚成家。周树人在母亲的安排下,娶了朱安,一个小脚女子。他对于这段婚姻心存不满,常言“她是我母亲的太太,不是我的太太”。这段婚姻,尽管被迫接受,却始终没有感情的温暖。而周作人则是在日本留学时,与房东的女儿羽太信子结婚。周建人最为戏剧性的婚姻发生在1914年,他娶了二哥的妻妹羽太芳子,家庭关系愈发复杂。

民国成立后,周树人应蔡元培邀请,担任了教育总长之职,逐渐步入了教育和文化领域的中心。周作人也在北大担任教授,成为知识界的领军人物。家庭生活相对安定,直到1923年,周家兄弟因意见不合产生了矛盾,从此各自分开。周树人搬离了八道湾,周作人与母亲和家人继续住在北京。兄弟之间的关系彻底破裂,往后再无交集。

之后的岁月,周树人的人生轨迹发生了戏剧性的变化。1926年,他南下广州,在中山大学任教。在这里,他遇到了年轻的学生许广平,二人很快坠入爱河,并在1927年共同前往上海定居。周树人这一生短暂,却异常辉煌,他的文学成就影响了整个中国的文化圈。被誉为“民族魂”的鲁迅,至今依旧是中国文学的象征。

而周作人,随着抗日战争的爆发,步上了一条截然不同的道路。受到妻子羽太信子的影响,周作人在1939年加入了汪精卫政权,成为了卖国汉奸。抗战胜利后,他被捕并押解至南京,最终以汉奸罪名受审。虽然在1949年被特赦,但他的人生早已不再如过去那样光辉。1966年,文化大革命爆发,周作人遭遇了残酷的批斗,并在1970年时曾希望借助安眠药结束自己的生命,但终未如愿。最终,1967年,他在一次下地解手时突然发病去世,享年82岁。

周建人则在政治与文化的领域内有着完全不同的成就。抗日战争时期,他积极投身于抗日救亡的运动,并在1948年加入了中国共产党。新中国成立后,周建人担任了多个重要职务,包括中央人民政府出版总署副署长、高等教育部副部长、浙江省省长等。他的政治生涯也相当成功,最终成为副国级领导。1984年,他在北京去世,享年96岁。周建人捐赠了遗体,选择简朴的葬礼,希望改变当时过于繁琐的葬礼习惯。

这三兄弟的命运,无论是作为文化人物还是政治人物,都各自有着深刻的象征意义。他们相同的家族背景,相似的成长历程,却因为选择的道路不同,成就了三种截然不同的人生。鲁迅作为文学巨匠,周作人却堕落为卖国汉奸,而周建人则在中国的政治舞台上大放异彩。这个家族的命运仿佛映射了那个时代中国社会的深刻变迁,也揭示了个人选择和历史背景如何交织成不同的命运轨迹。