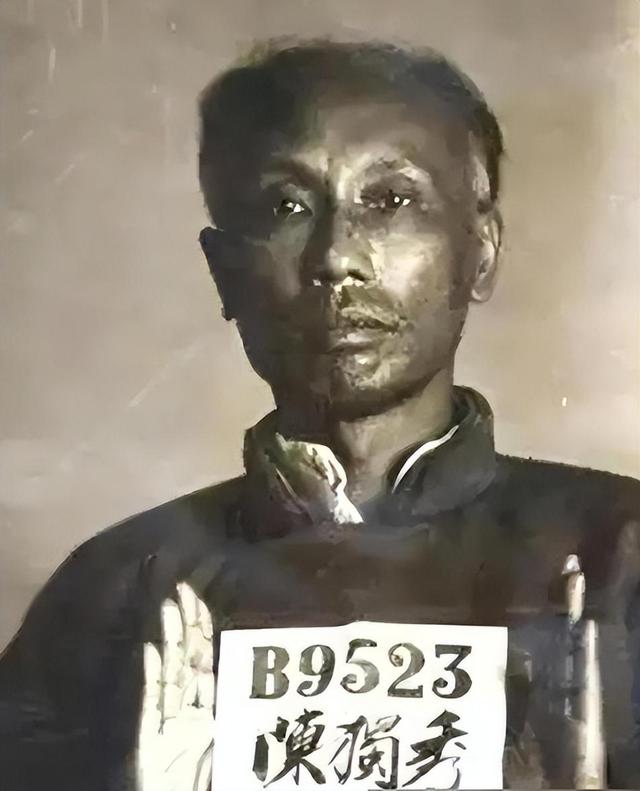

陈独秀,那个曾意气风发、叱咤风云的革命领袖,到了1937年,居然想去延安找毛主席?乍一听,这个消息确实让人感慨万千。

陈独秀,曾经的中国共产党创始人,怎么在历史的风云变幻中,落得如此境地?

事情得从1937年说起。那一年,陈独秀结束了五年的牢狱生活。在这五年里,外面的世界早已天翻地覆。国共合作抗日即将开启,蒋介石和毛泽东的抗日路线逐渐明朗。

出狱后的陈独秀,心里自然有了新的打算。他想去延安,想重新回到革命队伍中,甚至希望以实际行动为抗战出力。

但问题来了,毛主席会答应吗?毛主席当然不是轻易就能原谅陈独秀的。毕竟,陈独秀在党内的错误影响深远,特别是在大革命失败后,他的右倾投降主义让党付出了惨重的代价。毛主席对此有着深刻的记忆。

不过,毛主席并不是不近人情的人。他对陈独秀也有过相当的情谊。早在1918年,毛主席第一次见到陈独秀时,心中那种仰慕之情溢于言表。毛主席曾坦言,陈独秀对他的影响“也许超过其他任何人”。但这个影响,随着历史的发展,逐渐变质。

毛主席对陈独秀的态度,并不是简单的冷酷拒绝。他提出了三个条件,给了陈独秀一个机会。但是,陈独秀能接受吗?这就是问题的关键了。

第一个条件,毛主席要求陈独秀公开声明与托派决裂,承认自己过去的错误。这个要求看似简单,但对于陈独秀来说,简直是要他的命。毕竟,陈独秀在大革命失败后,已经走上了托派的道路,这成了他后半生的政治信仰。

第二个条件,毛主席要求陈独秀公开表明支持抗日民族统一战线。这一点倒是符合当时的大环境,毕竟国共合作已经是大势所趋。陈独秀也算是个有民族气节的人,他在九一八事变后,曾公开指责日本侵略者,并且斥责国民党的不作为。这一点,倒是可以接受。

第三个条件,毛主席要求陈独秀用实际行动来证明他对抗日的诚意。这话说的很直白,毕竟革命不是光靠嘴皮子功夫,而是要实实在在的行动。毛主席知道,陈独秀的思想虽然激进,但在行动上却没有坚定的革命路线。这个条件,陈独秀能不能做到,还是个未知数。

然而,陈独秀在面对这些条件时,显得犹豫不决。尤其是第一个条件,成为了他心中的一道坎。他始终不愿公开声明与托派决裂。要知道,托派思想已经深深扎根在他的意识形态中。让他公开认错,等于否定了他过去的信仰和选择,这对他来说实在是难以接受。

陈独秀的犹豫,最终让他失去了回到延安的机会。毛主席的三个条件,摆在那里,等待陈独秀的回应。但陈独秀始终没有跨过这道心理障碍。即使周恩来等人多次劝说,陈独秀依然无动于衷。

从某种意义上说,陈独秀的固执成就了他的悲剧。他的思想固然激进,但在关键时刻,他的行动却常常与革命的需要背道而驰。在大革命失败后,他没有选择武装斗争,而是走上了托派的道路,导致了他与中共中央的彻底决裂。

陈独秀的性格,既是他的优点,也是他的致命缺陷。他在思想上勇于创新,敢于挑战权威,但也因此容易走极端。历史多次给了他机会,但他每次都错失良机。

我们不能否认,陈独秀曾经做出过巨大的贡献。他是中国新文化运动的领袖,是中国共产党最早的创始人之一。他提倡民主与科学,反对封建礼教,为中国的青年打开了思想解放的大门。毛主席也曾在早年对他充满崇敬之情,称其为“思想界的明星”。

然而,历史不会因为一个人的辉煌而宽恕他的错误。陈独秀虽然在党内有着很高的威望,但他的错误同样是致命的。特别是在国共合作的问题上,他的右倾投降主义路线,几乎让革命陷入绝境。

毛主席深知革命的艰难与复杂。他的三个条件,并不是为了难为陈独秀,而是为了保护革命的正确方向。毛主席是个务实的人,他希望陈独秀能够放下过去的错误,重新投入到革命的洪流中去。但陈独秀的顽固,注定了他与党的彻底决裂。

1937年,陈独秀出狱后,蒋介石也曾试图拉拢他。蒋介石派出丁默邨前去游说,甚至通过胡适劝说陈独秀,希望他能为国民政府出力。蒋介石的算盘打得很精,他知道陈独秀在知识分子中有着很大的影响力。如果能拉拢陈独秀,无疑对国民政府有着极大的帮助。

但陈独秀拒绝了蒋介石的邀请。他斩钉截铁地表示:“我与蒋介石,誓不两立!”这一点,倒是颇有骨气。陈独秀虽然在政治路线和思想上与中共中央分道扬镳,但他对民族大义还是有着清醒的认识。他知道,蒋介石的反动统治,绝不是他愿意妥协的对象。

然而,陈独秀的骨气,并没有为他带来新的政治生命。即使他拒绝了蒋介石,毛主席的三个条件依然摆在那里。陈独秀始终无法跨越这道心理障碍,最终与延安失之交臂。

陈独秀晚年的生活,充满了坎坷和磨难。他不仅被国民党政府软禁,甚至还被诬陷为“日本间谍”。这样的指控,简直是对他人格的极大侮辱。他为中国革命付出了那么多,最终却落得如此下场。即使毛主席和周恩来多次表示关心,陈独秀依然选择了远离政治舞台。

1942年,陈独秀因病去世,享年63岁。他的一生,充满了光辉与悲剧。他曾是革命的领袖,是思想的先锋,但最终却因固执与偏执,失去了历史赋予他的机会。

毛主席对陈独秀的感情,始终是复杂的。虽然陈独秀在党内犯下了严重的错误,但毛主席从未忘记他对中国革命的贡献。陈独秀去世后,毛主席还特意关照他的儿子陈松年,给予生活上的补贴。这种情谊,体现了毛主席对陈独秀的宽容与理解。

陈独秀的故事,给我们留下了太多的思考。他的贡献毋庸置疑,但他的错误同样深刻。毛主席的三个条件,不仅是对陈独秀的要求,更是对所有革命者的警示:革命的道路,永远不是光靠思想就能走通的,必须用实际行动来证明自己的决心。

对此,您有什么想说的呢?欢迎在评论区留下您的看法!