王心刚,1932年生于辽宁大连,17岁入伍成为东北军工局文工团话剧演员,从跑龙套起步。

1956年,长春电影制片厂副导演广布道尔基为《寂静的山林》选角,王心刚因出众相貌和军人气质被一眼相中。他本想让机会,后因“革命需要”出演。初登银幕,他潜心研究角色,成功塑造侦察员史永光,凭真实可信的表演走进观众心中。

1958年,八一厂拍摄《海鹰》,导演严寄洲让王心刚步入电影生涯巅峰,还挖掘出他与王晓棠这对“银幕最佳搭档”。王心刚体验生活时严谨认真,能代艇长驾驶,片中与王晓棠的场景成少女春梦。此后,王晓棠常与他演对手戏。

《永不消逝的电波》中,王心刚首演反派姚苇,却因太英俊让人恨不起来,此后未再演反派。《哥俩好》里,他虽演不重要的指导员,仍认真对待,获严导赞赏。

严寄洲筹拍《野火春风斗古城》邀王心刚,原主角变配角,他仍尽职尽责,还精准拿捏与银环的朦胧情感,通过眼神和内心活动表现,让片审满意。

1961年《红色娘子军》公映,王心刚饰演的洪常青既有革命者风骨,又有年轻人朝气与情感,成众多女性心中“梦中情人”。原始台本中洪常青与吴琼花的爱情镜头送审时被删,可见当时电影创作受审查限制。

1965年,王心刚拍《烈火中永生》,原定演成岗,后改演刘思扬,戏份大多被删,仅留狱中快闪镜头,留下遗憾。

同年,王心刚在《突破乌江》与杨绍采相识相恋,杨绍采为他放弃演艺生涯和深造机会。婚后杨绍采曾因闺蜜自杀患精神病,王心刚悉心照料使其康复。

1974年,王心刚主演《侦察兵》,虽遭权威媒体批评、江青质疑,却因百姓喜爱,借偶像效应缓解压力。其经典桥段令人叫绝。

六十年代《南海长城》开拍遇动乱搁浅。1975年,年过四十的王心刚为不留遗憾再任主角,经高强度锻炼及技术助力,拉近与角色年龄差。选角时,他推荐刘晓庆出演女民兵排长,成就了刘晓庆处女作,刘晓庆此后对他感恩敬重。可电影公映十多天,因“四人帮”倒台被停映。

1981年,49岁王心刚演《知音》中蔡锷,因年龄遭观众质疑,虽获百花奖最佳男主,仍主动退隐。

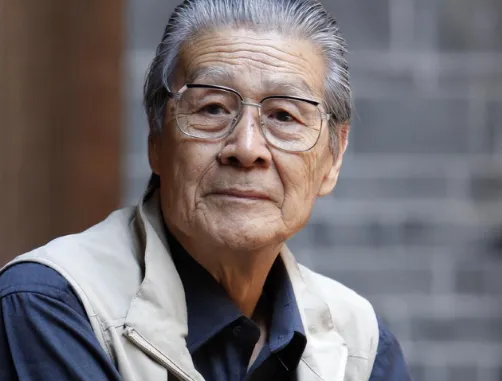

王心刚塑造了众多经典军人形象,如《海鹰》张敏、《红色娘子军》洪常青等,被誉为“中国银幕第一军人形象”。他外表英俊,表演朴实自然,重性格刻画。好友张勇手评价他为人低调,不事名利,此品质难能可贵,是他区别于他人的闪光点,也为其艺术人生增添了别样魅力。

男看王心刚,女看王晓棠。

《侦察兵》的失败怨不着王心刚,剧本过于贬低了国军的智商,加上穿越的六五式军服,太假了。我上小学四年级时上映的,片头的主题歌和画面,我感觉就是解放以后的解放军在搞演习,[捂脸哭]因为那段时间解放军在平山县灵寿县获鹿县交界的黄壁庄水库搞过演习。

胡说八道

长相最标志无可挑剔美男子[点赞]