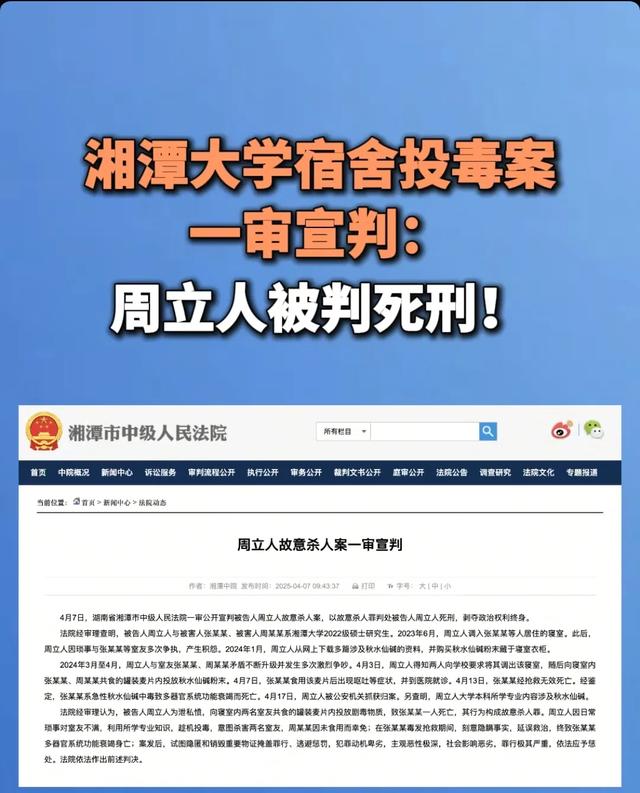

25岁的化学系硕士生周某因向室友投毒致人死亡,被湘潭中院一审判处死刑。这起看似普通的宿舍矛盾,最终演变成一场精心策划的谋杀,暴露出高智商犯罪背后的心理失控与校园安全管理漏洞。

案件追溯至2024年4月,与周某同寝的张某食用宿舍内的罐装麦片后突发呕吐、休克,送医后抢救无效死亡。

警方在死者胃内容物中检测出高浓度秋水仙碱,这种原本用于治疗痛风的药物,过量摄入会导致全身器官衰竭。调查发现,周某半年前便通过境外网站购买该药物,案发前三天将粉末混入麦片罐,而张某误食时,周某全程冷眼旁观。

更令人心惊的是周某的作案细节。

更令人心惊的是周某的作案细节。这名化学专业学生清楚掌握药物致死剂量,投毒后持续关注室友身体状况,甚至在张某出现中毒反应时,谎称“可能吃坏东西”拖延送医。

当警方介入时,他销毁剩余毒物、清理电子设备记录,试图制造意外事故假象。法医报告显示,张某体内毒物含量是致死量的12倍,这意味着周某并非临时起意,而是蓄谋已久的精准谋杀。

法院审理揭露了犯罪动机的荒诞性。三名硕士生因公共区域清洁、作息时间等问题积怨,在张某等人向学院申请调换宿舍后,周某认为遭到集体排挤。

心理评估报告指出,周某存在严重偏执型人格障碍,将日常摩擦无限放大为“人格羞辱”,最终选择极端报复。庭审中,周某虽承认投毒,却坚持辩解“只想让他们住院反省”,这种对生命价值的漠视成为量刑关键依据。

纵观近二十年高校投毒案,从1994年清华朱令案到2013年复旦林森浩案,高学历人群犯罪往往呈现相似轨迹:专业知识成为犯罪工具,心理失衡演变为致命报复。

中国司法大数据显示,校园恶性案件中,61.5%源于人际关系矛盾,加害者普遍存在社交障碍或过度自尊倾向。

中国司法大数据显示,校园恶性案件中,61.5%源于人际关系矛盾,加害者普遍存在社交障碍或过度自尊倾向。湘潭大学案发后,校方被质疑未能及时干预宿舍矛盾,目前全国37所高校已试点安装宿舍矛盾预警系统,通过定期心理测评、室友关系评估排查风险。

当一名掌握化学知识的硕士生将实验技能转化为杀人手段,教育体系中的价值观培养显得尤为重要。

法律学者指出,我国《刑法》对投毒罪始终保持高压态势,2015年至今共有9起类似案件被告人获死刑,但严刑峻法之外,建立有效的心理疏导机制才是预防犯罪的关键。(正文)

2025年4月8日,湘潭大学一桩研究生宿舍投毒案宣判引发社会震动。25岁的化学系硕士生周某因向室友投毒致人死亡,被湘潭中院一审判处死刑。这起看似普通的宿舍矛盾,最终演变成一场精心策划的谋杀,暴露出高智商犯罪背后的心理失控与校园安全管理漏洞。

案件追溯至2024年4月,与周某同寝的张某食用宿舍内的罐装麦片后突发呕吐、休克,送医后抢救无效死亡。警方在死者胃内容物中检测出高浓度秋水仙碱,这种原本用于治疗痛风的药物,过量摄入会导致全身器官衰竭。调查发现,周某半年前便通过境外网站购买该药物,案发前三天将粉末混入麦片罐,而张某误食时,周某全程冷眼旁观。

更令人心惊的是周某的作案细节。这名化学专业学生清楚掌握药物致死剂量,投毒后持续关注室友身体状况,甚至在张某出现中毒反应时,谎称“可能吃坏东西”拖延送医。当警方介入时,他销毁剩余毒物、清理电子设备记录,试图制造意外事故假象。法医报告显示,张某体内毒物含量是致死量的12倍,这意味着周某并非临时起意,而是蓄谋已久的精准谋杀。

法院审理揭露了犯罪动机的荒诞性。三名硕士生因公共区域清洁、作息时间等问题积怨,在张某等人向学院申请调换宿舍后,周某认为遭到集体排挤。心理评估报告指出,周某存在严重偏执型人格障碍,将日常摩擦无限放大为“人格羞辱”,最终选择极端报复。庭审中,周某虽承认投毒,却坚持辩解“只想让他们住院反省”,这种对生命价值的漠视成为量刑关键依据。

纵观近二十年高校投毒案,从1994年清华朱令案到2013年复旦林森浩案,高学历人群犯罪往往呈现相似轨迹:专业知识成为犯罪工具,心理失衡演变为致命报复。中国司法大数据显示,校园恶性案件中,61.5%源于人际关系矛盾,加害者普遍存在社交障碍或过度自尊倾向。湘潭大学案发后,校方被质疑未能及时干预宿舍矛盾,目前全国37所高校已试点安装宿舍矛盾预警系统,通过定期心理测评、室友关系评估排查风险。

这起案件留给社会的思考远超个案本身。当一名掌握化学知识的硕士生将实验技能转化为杀人手段,教育体系中的价值观培养显得尤为重要。法律学者指出,我国《刑法》对投毒罪始终保持高压态势,2015年至今共有9起类似案件被告人获死刑,但严刑峻法之外,建立有效的心理疏导机制才是预防犯罪的关键。湘潭大学已宣布将伦理学课程列为理工科必修课,试图在专业技能与人性道德间寻找平衡点。

周某的死刑判决为案件画上句号,但如何避免实验室里的试剂变成杀人毒药,仍是高校与社会亟待破解的命题。当知识脱离人性的约束,所谓高学历不过是一把更危险的利刃。已宣布将伦理学课程列为理工科必修课,试图在专业技能与人性道德间寻找平衡点。

周某的死刑判决为案件画上句号,但如何避免实验室里的试剂变成杀人毒药,仍是高校与社会亟待破解的命题。当知识脱离人性的约束,所谓高学历不过是一把更危险的利刃。