随着清军入关定都北京,从此中国历史上最后一个封建王朝正式建立。

但作为少数民族政权,清朝政府面临的问题比以往的王朝要多得多。

清军面对人口占绝对优势的汉族社会,保留明朝的科道制度、都察院体系成为稳定统治的权宜之计。

可八旗制度作为清朝根本制度,必须和满汉分治的政治现实相结合。

清朝监察体系的核心特征,是将明朝相对独立的科道官转化为皇权附庸。

明朝六科给事中可封驳皇帝圣旨,清朝则在雍正朝将六科并入都察院,取消封驳权,仅保留记录圣旨的功能。

同时允许监察官绕过都察院直接向皇帝密奏,这种单线模式让监察权成为皇权延伸的触手。

这种基于八旗制度与满汉分治的改造,使清朝监察体系虽沿用明朝的都察院架构,却将监察权牢牢绑定于皇权。

这在初期有效维护了满族统治,却也埋下了监察官沦为皇权工具的隐患。

康熙二十三年,圣祖玄烨就曾经指出大明王朝的弊端在于科道官权重而无制,进一步强调了法制监察的重要性。

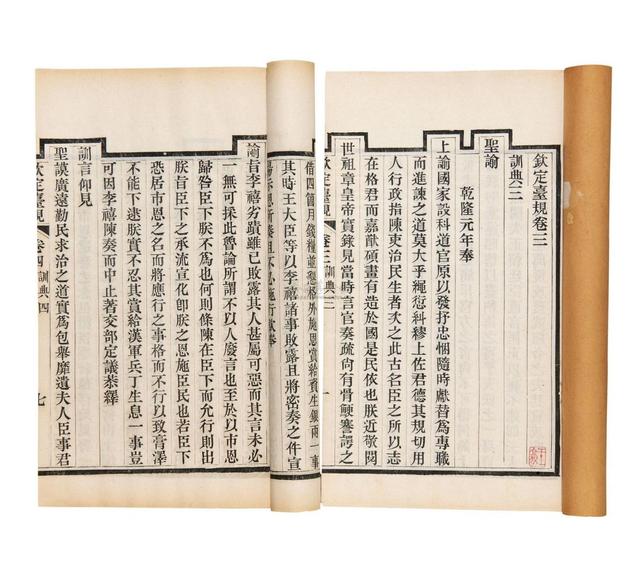

而这一思路在雍正时期进一步发扬光大,随着《钦定台规》的出现,中国古代监察立法来到了权力巅峰。

这部法典分宪纲、考课、直谏、风纪等40多个条目。

其中详细规定了都察院的组织结构、监察官的各级权责和弹劾程序。

还明确规定御史必须年富力强,年龄在三十到五十岁之间,必须通过定期考核、层层选拔才能胜任,将明朝笼统的监察规定细化为可操作的细则。

例如,御史候选人需提交身家清白证明、政绩履历,经都察院审核后,还要在皇帝面前当面面试,考察应对能力。

考核更是采用严进严管的制度,在乾隆朝培育出陈宏谋、刘墉等著名清官。

由于汉人不在少数,清朝监察体系最显著的特征是满汉双轨制,都察院设左都御史满汉各一人,均为正一品,与六部尚书同列。

左都御史可直接向皇帝呈递密折,甚至在九卿会议上拥有一票否定大臣决议的权力。

这种制度设计既了拉拢汉族士大夫,又通过满官监督确保皇权不旁落,典型体现了清朝合满汉为一体的统治策略。

虽然清朝监察制度有了一定细化和完善,但根本局限还是服务专制皇权。

典型的比如和珅专权时期一手遮天,都察院32次弹劾均被压制,直至嘉庆帝亲政时候才得以清算。

同时,清朝规定御史出京需皇帝特批,导致地方监察依赖督抚自查。

随着清朝中后期吏治败坏,监察系统自身也遭侵蚀,腐败现象越来越明显,并出现官官相、圣听蒙蔽的现象,监察制度已经沦为权力斗争的工具。

道光年间,江南河道总督每年侵吞治河银30万两,但总是上报账目无误。

直到多年后因分赃不均才被同侪举报,满官监察汉官时常偏袒同族,反而造成满汉族群之间的裂痕。

清朝监察制度的兴衰,本质上是集权体制与制度的长期博弈,如何平衡成为了难题和关键。

当康乾时期皇权强盛,制度尚能发挥纠察百官的作用,一旦皇权懈怠或官僚体系腐化,再完备的条文也沦为摆设。

正如再好的制度若缺乏法治保障,终将沦为权力的附庸,清朝监察制度曾维系王朝规律运转,最终却因专制走向失败。

权力制约与监督只有超越时代局限,建立真正独立、法治、民主的监察体系,才能实现 "以史为鉴,开创未来" 的历史使命。

参考文献:《钦定台规》

《大清会典》