在深圳某互联网公司的茶水间里,新晋产品经理小林正捧着手机入神。午休时间的自动咖啡机规律作响,她却浑然不觉,屏幕上《圆桌派》第六季的"AI伦理"特辑正展开激烈交锋。这个画面恰是当代青年知识获取的缩影——当通勤时间被压缩成知识胶囊,碎片化学习已成生存刚需,综艺节目正在完成从娱乐载体到认知工具的惊人蜕变。

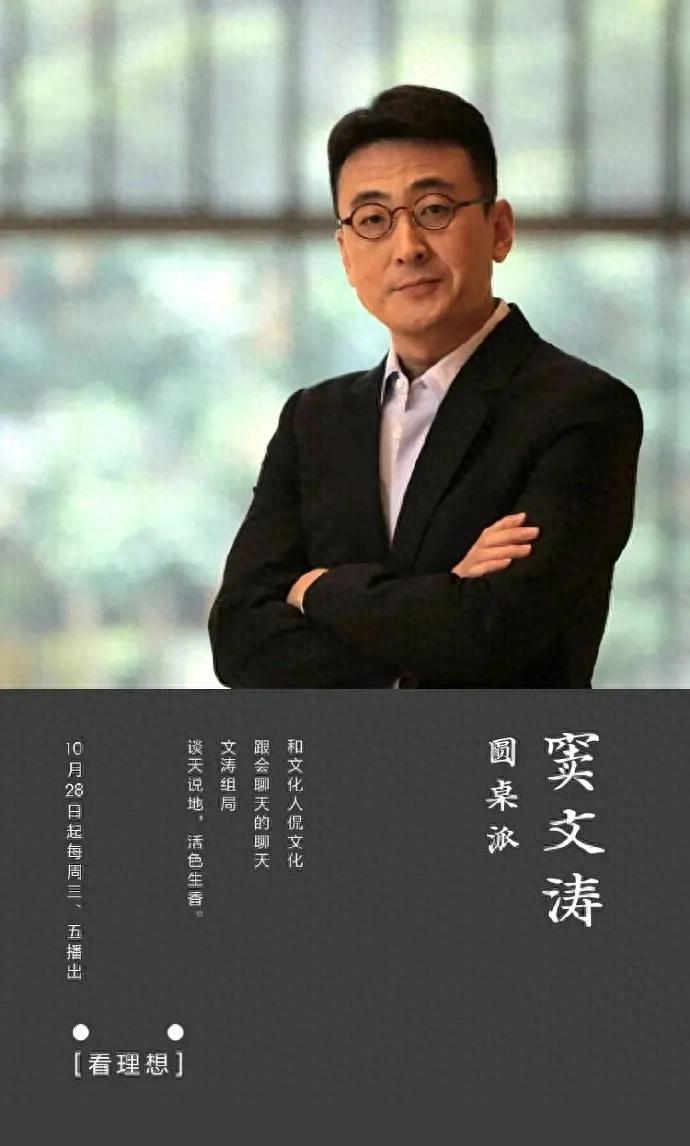

2023年腾讯视频用户调研显示,知识类综艺观看时长同比激增47%,其中72%的观众会在观看后主动延伸学习。这组数据背后,藏着《圆桌派》这类节目的成功密码:它精准捕捉到信息爆炸时代的知识焦虑,将原本艰深的学术话题拆解成可消化的思想套餐。窦文涛就像个经验老道的调酒师,把哲学、科技、社会学等"基酒"调和成入口绵柔的鸡尾酒,让观众在谈笑间完成认知升级。

在最新一季节目中,人类学家项飙与科幻作家郝景芳关于"附近性消失"的对话引发全网热议。这种跨界碰撞产生的化学反应,不正是我们应对复杂世界所需的思维模型吗?当外卖小哥都能在送餐间隙讨论"数字游民"概念时,知识综艺已悄然重构了普罗大众的认知坐标系。

《奇葩说》第七季"是否要接受定制化完美人生"的辩题上线当晚,复旦大学哲学系教室出现了戏剧性一幕:00后学生们自发组织起辩论会,正反方在传统哲学框架与赛博朋克思维间激烈交锋。这档曾被贴上"娱乐至死"标签的节目,如今俨然成为年轻人的思想健身房。

马东团队的最新尝试更令人惊艳。在元宇宙特辑中,虚拟辩手"思辨者X"与人类选手的对抗,不仅考验逻辑能力,更直指人工智能时代的认知边界。节目组透露,这个数字人背后是300G的哲学辩论数据库和实时情感计算系统,它的存在本身就在叩问:当AI掌握所有辩论技巧,人类思维的价值锚点何在?

这种思维实验正在产生现实回响。北师大认知科学实验室的跟踪研究显示,持续观看《奇葩说》的受试者在批判性思维测试中得分提升23%,远超传统教育组。当95后产品经理用辩论思维拆解需求文档,当家庭主妇用归谬法分析育儿难题,认知突围早已突破屏幕界限。

多维观测:认知折叠时代的生存指南许知远在《十三邀》新一季片头依旧保持着他标志性的困惑神情,但对话场域已从实体书店扩展到虚拟直播间。最新数据显示,节目观众中Z世代占比首次突破40%,这群生长在算法茧房中的年轻人,正通过这扇"偏见之窗"重新打量世界。

在对话虚拟偶像洛天依的特辑里,许知远的窘迫与好奇恰似人类面对数字文明的缩影。制作团队引入的脑电波监测装置显示,当二次元歌姬说出"数据永生带来新的存在主义危机"时,现场观众的α波出现剧烈波动——这种认知震颤,或许就是我们跨越虚实界限时的本能反应。

《超机智青年大会》则展现了更残酷的认知达尔文主义。最新赛程中,选手要在48小时内完成从原始生存到智慧城市的搭建,这个微观社会实验暴露出的认知代沟令人心惊:00后选手本能运用区块链思维分配资源,而90后参赛者还困在科层制管理范式里。节目组设置的"认知税"机制,让思维落后者必须用体力劳动兑换生存物资,这种设计本身就在诠释何为"认知资本"。

思维进化:认知竞技场的物种迭代《最强大脑》第十季的舞台上,19岁的麻省理工博士王笑禹正挑战"量子迷宫"项目。这个结合了拓扑数学与量子计算的全新赛项,让往届"脑王"们集体陷入苦战。节目科学顾问团队透露,题目难度已接近图灵奖级别研究成果,这种知识迭代速度让电视机前的普通观众既震撼又焦虑。

更值得关注的是场外延伸效应。节目播出后,淘宝"量子计算启蒙玩具"搜索量暴涨500%,B站相关科普视频播放量破亿。这种全民性的认知跃迁,正在重塑社会的人才评价体系。猎聘网最新报告显示,具备跨学科思维的人才薪资溢价已达45%,企业HR在面试时开始关注候选人的"综艺学习轨迹"。

在杭州某重点中学,教师们正尝试将《最强大脑》赛题改编成校本课程。高二学生陈默的体会颇具代表性:"以前觉得拓扑学是数学家的事,现在明白它可能就是未来破解交通难题的钥匙。"这种认知祛魅,或许才是知识综艺最深远的革命性影响。

结语:在娱乐镜像中照见认知未来当我们拆解这些综艺节目的代码,发现它们早已超越娱乐范畴,成为认知革命的试验场。从《圆桌派》的知识拼接到《十三邀》的视角突围,从《奇葩说》的思维体操到《最强大脑》的智力冲浪,这些节目共同绘制出一幅数字时代的认知进击地图。

值得深思的是,这种学习范式的转变正在模糊娱乐与教育的边界。最新神经学研究显示,多巴胺分泌确实能提升知识留存率,这解释了为何年轻人对"综艺学习"乐此不疲。当某天我们发现孩子通过辩论综艺掌握批判性思维,通过科技竞技理解量子力学,或许该重新定义"学习"这个古老的概念。

站在2024年的门槛回望,这些综艺就像认知进化的快进按钮。它们未必提供标准答案,却为每个观众配备认知显微镜和思想望远镜。在这个意义上,屏幕里的唇枪舌战何尝不是数字原住民的思想成人礼?当灯光暗下,真正的思考才刚刚开始——你的认知工具箱,是否已准备好迎接下一个挑战?