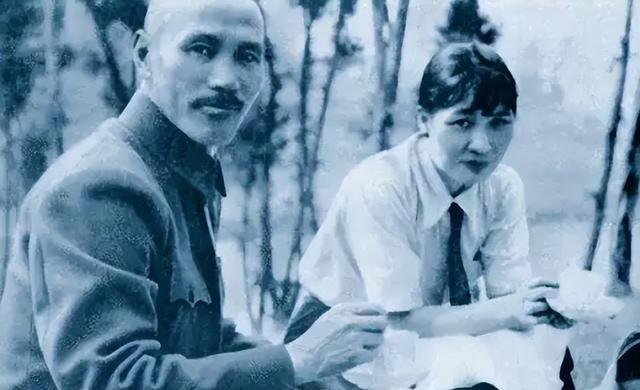

蒋介石为何一直留光头?宋美龄晚年说出实情:与他的母亲有关系

1927年9月宁汉合流后,武汉国民政府正式宣布迁都南京,头顶北伐军总司令头衔的蒋介石,其个人权力和政治影响力也达到了极点。

这个时候,在蒋介石的授意之下,南京国民政府开始不遗余力地将蒋介石的个人声望进行全方位夸大式宣传。一时之间,南京城内外掀起了一股“蒋介石热”。

在对蒋介石一连串夸大其词的宣传中,最让人哭笑不得的就是,蒋介石那标志性的光头形象,竟也成了宣传效仿的对象。

一群教育界的阿谀奉承者,剑走偏锋地打起了蒋介石光头的主意来,美其名曰“中正头”,还号召学生们要积极投身国民革命,就要像总司令一样留一个“中正头”。

不久后,南京城的大街小巷,竟陆续冒出来许多剃着光头的小家伙,背着个学生包,在各种集会的场合穿梭。

当蒋介石得知自己的光头发型,经过某些别有用心之人的蓄意宣扬,弄得南京城满大街都是光头少年的时候,气得破口大骂道:他们这样做简直就是在胡闹,太愚蠢了!

蒋介石为何会一直以光头形象示人?有人猜测是蒋介石头发稀疏,索性剃个光头,有人甚至猜测蒋介石得过花柳病,头发全掉光了。

上世纪九十年代,已经寓居美国的宋美龄,在接受美国一家媒体采访的时候,有记者再次问及蒋介石为何一直以光头的形象示人这个话题的时候,令记者没有想到的是,晚年的宋美龄并没有避而不答,反而向记者透露道,蒋介石之所以一直以光头形象示人,实际上是和他的母亲有关。

1、留学东洋

我们今天看到蒋介石的光头形象,都是蒋介石处于大权独揽的中年时期,实际上,这并不是蒋介石第一次以光头形象示人。

鲜为人知的是,蒋介石早在年轻的时候,就曾经剃过光头。

早在1908年的时候,蒋介石告别自己的母亲王采玉,靠着母亲东拼西凑的留学费用,离开家乡,远赴日本留学。

初到日本的时候,由于资质平平,又没有官方的推荐和保举,蒋介石只能勉强上了日本的东京振武学校。

在振武学校,瘦小干枯的蒋介石,在学校里,是被同学们瞧不上的。

当时,日本军校规定,进入军校的学生,都必须剃光头,以方便开展军事训练。

得知学校的这一要求后,急于表现自己的蒋介石,二话不说,立刻就剃了个光头,然后,积极加入到学校的各种军事训练中。

蒋介石想以此引起老师和同学们的注意,更想以此展现自己,证明自己。

三年学习期满后,蒋介石于1911年10月,回到了国内。

2、慈母恩深

此时,武昌起义的爆发,为清王朝的覆灭,敲响了丧钟,蒋介石回国之后,立即就加入到辛亥革命的滚滚革命大潮之中。

需要指出的是,此时的蒋介石,仍然是一副光头军人的打扮,这在一群革命的队伍里,是颇为显眼的。

不过,在中华革命军的队伍里,蒋介石只能算是一个光头军人的形象,而缺乏军人的勇敢和血性。蒋介石更多表现出的是革命投机主义者的做派,不愿意主动上前线,更不愿意为革命赴汤蹈火在所不辞。

因此,当1916年中华革命军宣布解散的时候,蒋介石也就再也不需要维护和保持自己光头军人的形象了。

此后,蓄起短发的蒋介石,开始和黄金荣、杜月笙一道,混迹于上海的十里洋场。

1921年的初夏时节,蒋介石的母亲王采玉病重,在外四处游荡的蒋介石回到了家中,悲痛万分。

蒋介石的母亲王采玉,实际上是一个旧时代的苦命女子。

王采玉初嫁竺姓男子,丈夫却性情暴躁,常常对她拳脚相加。短短数年的痛苦婚姻里,两人的唯一儿子夭折,不久之后,一场霍乱,又夺走了丈夫的生命。

此后,笃信佛教的王采玉曾带发修行,直到23岁那年,在堂兄的介绍安排下,嫁给了比自己大了整整22岁的蒋肇聪。

王采玉的堂兄王贤东是蒋家玉泰盐铺的伙计,得知蒋肇聪有意续弦,又为人宽厚,遂为堂妹牵线了这门亲事。

没想到历经婚姻坎坷不幸的王采玉,与蒋肇聪结婚后,竟非常顺利地于1887年10月31日,怀孕生下儿子蒋介石。

此后,王采玉难得的过上了相夫教子的安稳幸福生活。

然而,幸福的生活总是这样短暂。

蒋介石8岁那年,蒋肇聪因感染时疫不幸去世,抛下孤儿寡母。

不幸的命运再次降临到王采玉的头上。

坚强的王采玉,一个人挑起了养育幼子的重担。

在日常生活中,王采玉尽己所能,给了蒋介石全部的爱与呵护。

1906年,19岁的蒋介石决定赴日留学,王采玉二话不说,就变卖家产,变卖首饰,将儿子送到日本留学。

可以说,如果没有王采玉的悉心培养和专心教诲,没有王采玉无怨无悔的付出,也就没有蒋介石的饱读诗书,留学东洋,以及后来的出人头地。

因此,当1921年6月14日,王采玉病逝的时候,蒋介石内心的痛苦可想而知。

在王采玉的墓碑两侧,蒋介石亲撰对联:“祸及贤慈当日顽梗悔已晚,愧为逆子终身沉痛恨靡涯”,实在来说,也是蒋介石的肺腑之语。

3、去发尽孝

王采玉去世后,心情极为沉痛的蒋介石,独自一人前往峨眉山,在一座古刹之中,跪蒲团,听梵音,诵经文,以此平复自己的心绪。

王采玉生前笃信佛教,晚年常常以拜佛诵经度过无数漫漫孤寂长夜。因此,在静谧的古刹之中,听着熟悉的梵音经文,蒋介石的内心也得到了深深的慰藉。

有一天,有一扫地老僧,见蒋介石日日面露愁色,不禁关切问道,施主面带悲色,想必是失去至亲?

蒋介石点头默认,又与老僧一番长谈。

老僧遂建议道,施主若想亡母安息,当舍发为僧。

蒋介石一听,立马就不干了。

老僧又道,非要出家,只需终身不留头发,亡母在九泉之下,便能得到安宁。

这就是蒋介石一直以光头形象示人的真实原因。

1975年,在蒋介石去世的时候,当时就有人曾问及蒋介石留光头的原因,宋美龄道,委员长对母亲的感情极深。他母亲去世后,心中悲痛不已。在峨眉山遇到一位高僧,对方告诉他,如果终身不留头发,母亲在九泉之下会有好的归宿。委员长相信这个说法,从此再也没有留过头发。

晚年的宋美龄,曾在不同场合,至少两次公开回应蒋介石一直以光头形象示人的真实原因,以讲故事的形式,把蒋介石塑造成了光辉的孝子形象。

峨眉山,扫地僧,去发尽孝。

这样的故事,无疑给蒋介石的光头形象披上了一层神秘的色彩。需要指出的是,这样一个故事的真实性,除了蒋介石和宋美龄,大约也就无人知晓,也无从考证了。

于晚年的宋美龄而言,她意欲把丈夫塑造成一个孝子形象的目的已经达到了,其他的,就已经不重要了。

关于蒋介石一直留光头的还有一种说法是,蒋介石发质太差,头发稀疏,还经常因为熬夜喝酒通宵玩乐,而导致头发大把脱落,于是索性留个光头,一举两得。

有人还言之凿凿声称,蒋氏家族有遗传性的脱发病症,就是蒋介石也难逃“中年秃头”的窘迫难堪,于是索性以光头形象示人。

从科学角度来分析,似乎最后一种说法,比晚年宋美龄的那一套玄乎的故事,更可信。

结语

需要指出的是,王采玉去世后,原本决定要在浙江老家守孝三年的蒋介石,也因为1922年广东军阀陈炯明的突然叛变,而匆匆结束了。

宣布叛变后,陈炯明手下开始架起大炮,对着孙中山的驻地猛烈攻击,孙中山被迫登上永丰舰避难。

此时的孙中山急需一位护驾之人,这时,孙中山忽然想到了赋闲在家的蒋介石。

接信后,蒋介石很快奔赴广州,全力护卫孙中山的人身安全。

“孙先生,中正虽然身在上海,却一刻也不敢忘记革命。我身为一个革命军人,保护孙先生是我义不容辞的责任!”

甫一见到孙中山,蒋介石立刻将帽子摘下来拿在手中,恭恭敬敬向孙中山敬礼,而后信誓旦旦说道。

在永丰舰上,蒋介石共陪伴了孙中山四十多天,又写下一本名为《孙大总统蒙难记》的书。

靠着此书,蒋介石大肆吹捧自己的“革命功绩”。

1923年2月,蒋介石被任命为大元帅府大本营参谋长,从此逐步进入国民党的核心决策圈,最终得登大位。

文|午梦堂主

参考资料:

1、《蒋介石生平档案资料》

2、《远东周刊·宋美龄专访实录》