玉米是我们日常生活中颇为重要的粮食作物,但在田间地头,有一类小虫子却让种玉米的农民朋友们头疼不已。

这虫子便是所谓的玉米螟。

每年都有农民抱怨,即便花了心思和金钱去喷药防治,结果还是无法彻底根治这种害虫。

那么,为什么玉米螟总治不住?

其实,最佳的防治时机才是关键所在。

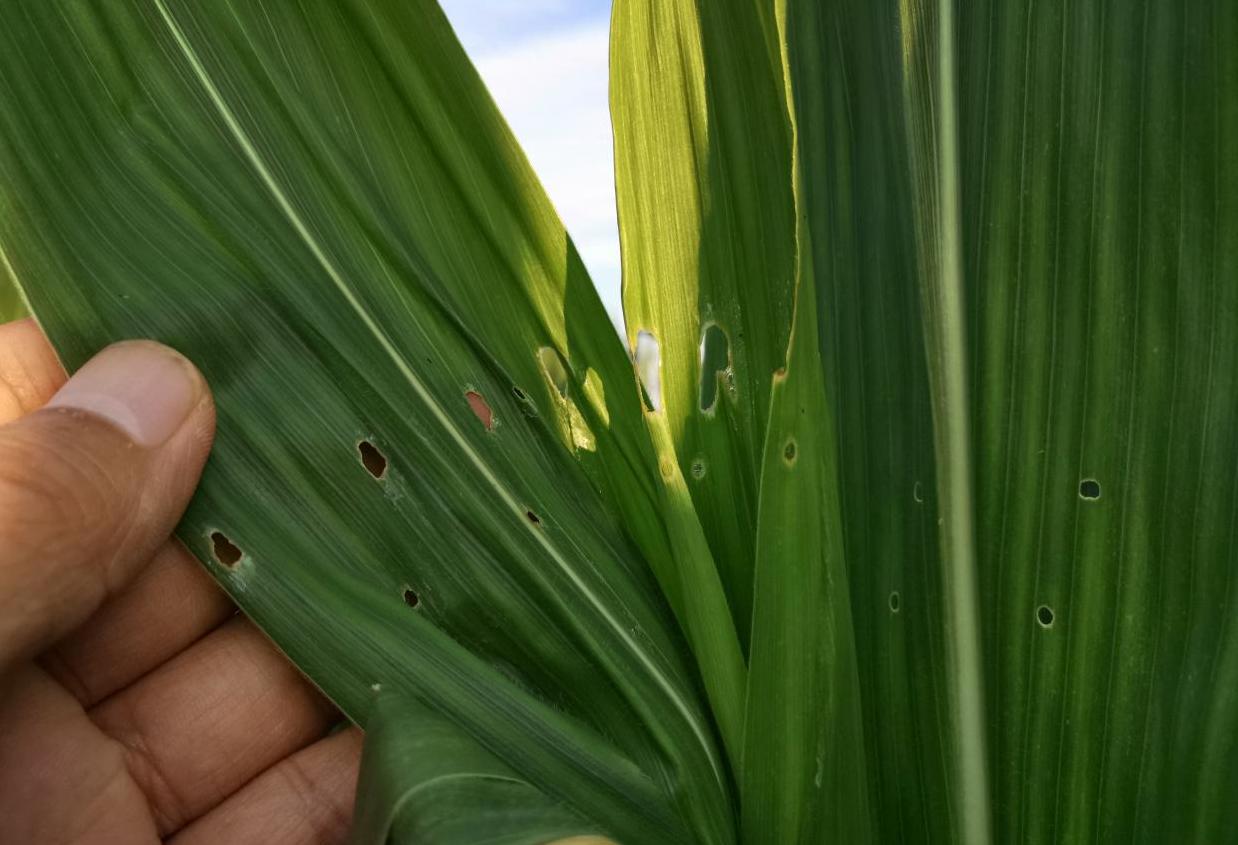

玉米螟的危害特点如果你在玉米地里仔细观察,就能看到玉米叶子上的那些孔洞,还有玉米秆子上的钻洞,那都是玉米螟的“杰作”。

这小虫子不仅侵害玉米的心叶,还会往茎秆和果穗里钻,严重影响玉米的产量和质量。

尤其是当虫龄渐长,玉米的茎秆更容易在风吹雨打中折断。

更糟糕的是,这些小虫子还会趁着玉米生长后期钻到果穗顶端,对玉米籽粒进行破坏,从而导致部分籽粒霉烂,严重影响玉米的品质。

难怪农民朋友会对玉米螟恨之入骨。

知道玉米螟的危害特点,当然还不够。

我们需要了解它的发生规律,这样才能找准防治的最佳时期。

玉米螟在我国一年能发生1到7代,而在黄淮海地区,一年一般会有3代。

第一代玉米螟主要是从6月中下旬开始危害,这一时期主要针对春玉米的心叶。

第二代玉米螟则在7月中下旬开始犯浑,夏玉米的心叶和钻蛀茎秆都会受到它的侵害。

第三代玉米螟发生在8月中下旬,又集中在玉米的雌穗和雄穗上进行破坏。

此外,玉米螟的幼虫在老熟之后,会留在果穗、茎秆或根茎处越冬,等到第二年气温回升再重新孵化出来,继续危害新的玉米叶片。

所以,了解玉米螟的规律不仅能帮助找到最佳防治时机,还能为来年提前做好准备。

为什么玉米螟治不住玉米螟是玉米上的主要害虫,危害程度大,防治却不容易。

它繁殖代数多,越冬基数高。

很多农民朋友往往只重视第二代的防治,却忽视了第三代。

这就导致第三代玉米螟大肆泛滥,特别是在玉米结果期,这时候再来防治,已经晚了很多。

玉米螟危害时间长,到了玉米生长后期,植株长得很高大,喷药变得十分困难。

很多时候,药液难以彻底喷透,施药不均匀,再加上农药的持效期短,就造成了防治效果差。

还有一点,就是当玉米苗已经长高,植株的叶片和茎秆变得更坚韧,药物难以穿透,更难以达到有效杀虫的效果。

所以,很多农民发现喷了药也没能根除害虫,结果便是每年的防治工作总是功亏一篑。

防治玉米螟的关键时间段所以,要想有效防治玉米螟,就必须抓住它的两个关键时间段。

第一个是玉米的大喇叭口期,这是第二代玉米螟的发生盛期,也是防治的关键期。

在这个阶段,可以使用14%氯虫·高氯氟微囊悬浮-悬浮剂,把10到20毫升药剂兑到20公斤水中,然后进行均匀喷雾,重点喷施在玉米的心叶上。

由于氯虫苯甲酰胺具有内吸传导性,能够长时间残留在玉米植株体内,可以将玉米心叶内的玉米螟彻底杀死,且持效期可达20天左右。

第二个关键期是在玉米地吐丝期,这是第三代玉米螟的发生盛期,玉米螟通常会从果穗顶端的吐丝处进入,危害玉米的果穗。

在这时,可以用19.4%甲维·氯虫苯可分散油悬浮剂进行防治,每10毫升药剂兑入20公斤水中进行均匀喷雾,重点喷施玉米果穗。

这样喷施不仅可以防治玉米螟,还能兼治甜菜夜蛾等害虫,不仅效果好,且毒性低。

对于农民朋友们来说,精准找到玉米螟发生的关键点并进行针对性的防治,是确保玉米丰收的重要一步。

在日常生活和种植实践中,面对难缠的玉米螟问题,拿捏好防治时间的确是一门学问。

这不仅要求我们对玉米螟的生活习性有全面了解,还需要在实际种植过程中,结合具体情况灵活应对。

所以,如果你也是面对玉米螟烦恼的农友,不妨试试上述的防治办法,看看效果如何。

同时,结合本地的具体环境和气候,调整防治策略,或许能带来新的收获。

种地虽然辛苦,但科学的防治方法能让我们事半功倍,从而确保每一年的玉米都能迎来丰收的希望。