王光美以博大的胸襟和友善的品格赢得了众人的敬重。在她离世之际,众多亲友纷纷前来送别,流露出深深的眷恋。尤其值得一提的是,她与李讷之间的情谊尤为深厚,两人之间的情感纽带超越了寻常友谊。

看到这一幕,王效芝赶紧过去扶住妈妈李讷,刘源也立刻过来帮忙,让李讷坐下休息。

李讷抹去泪水,紧握着刘源的手,转头对王效芝说道:“我没事,不用操心我。你在这儿待几天,帮着刘源叔叔处理葬礼的事情。”

王光美与李讷之间为何能建立起跨越年龄的深厚友谊?王光美自身具备哪些独特的个人品质?王光美以其非凡的品格赢得了李讷的敬重。她待人真诚,处事公正,始终保持谦虚谨慎的态度。在特殊历史时期,王光美展现出的坚韧与宽容,更让李讷深受感动。她不计较个人得失,始终以大局为重,这种高尚的情操深深打动了李讷。两人交往中,王光美总是以平和的心态与李讷交流,从不摆长辈架子。她善于倾听,能够理解年轻人的想法,这种平等的相处方式让李讷倍感亲切。王光美丰富的人生阅历和智慧,也为李讷提供了宝贵的指导。王光美的博学多才也是吸引李讷的重要原因。她对历史、文化有着深入的研究,在与李讷的交谈中常常分享独到见解。这种知识的交流不仅增进了两人的友谊,也让李讷受益匪浅。更重要的是,王光美始终保持着一颗赤子之心。她对新事物充满好奇,乐于接受新思想,这种积极向上的生活态度深深感染了李讷。两人在思想上的共鸣,使得这段忘年之交更加深厚持久。王光美的人格魅力不仅体现在她的为人处世,更在于她始终保持真诚和善良的本性。正是这些优秀的品质,让她与李讷建立起超越年龄的深厚友谊,成为彼此生命中重要的知己。

【名门才女的革命爱情】

2006年10月13日清晨,王光美在北京医院平静地走完了她的人生旅程,身边有子女陪伴。

在告别仪式上,众多亲友纷纷前来送别,现场弥漫着悲伤的气氛,大家难以抑制泪水。这位逝者生前待人真挚,是众人心中的良师益友,更是家族中备受敬重的长者。他的离去让所有人感到深深的失落与不舍。

李讷在儿子的陪同下艰难地走来,悲痛欲绝,脑海中不断浮现出当年在四合院的场景,回忆起王光美是如何帮助她们这对孤儿寡母,熬过了最艰难的岁月。

李讷悲痛欲绝,几乎支撑不住,刘源立即上前关心。李讷勉强振作,握着儿子王效芝的手说:“你留在这儿,协助刘源叔叔处理后续事宜。”

王效芝对王光美奶奶非常敬重,毫不犹豫地答应了她的嘱托。在重要时刻,毛家和刘家的后辈们始终牢记王光美的教导,彼此扶持,关系亲密无间。他们用实际行动展现了家族间的团结与友爱,延续了长辈们的精神传承。

王光美出身于显赫家族。她的父亲王治昌曾就读于日本早稻田大学,学成归国后在国内经济领域扮演了重要角色,影响力颇大。

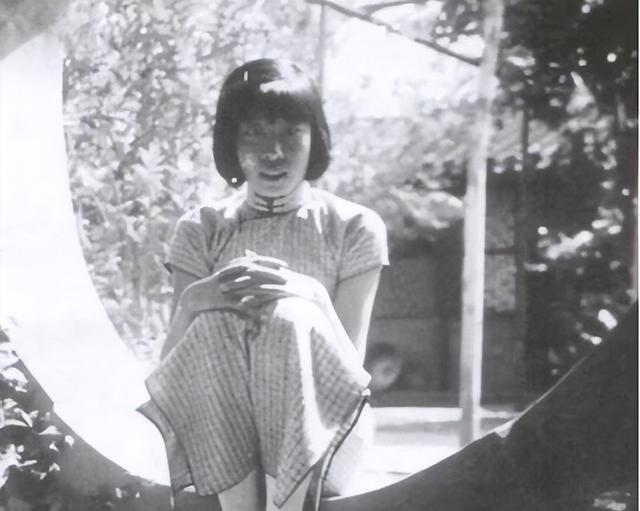

1921年,王治昌的妻子董洁如生下了一个女儿,取名王光美。董洁如出身于富裕家庭,受过良好的教育,是一位有学识的女性。

王光美出身于一个大家庭,兄弟姐妹众多。董洁如作为继室,不仅有自己的孩子,还要照顾前任妻子留下的子女。整个家庭中,孩子们加起来共有11个。

董洁如心地纯善,通晓礼仪,对待所有孩子都视同亲生,始终细致照料、循循善诱,向他们传递温暖与关怀。

王光美自幼在家庭氛围中受到潜移默化的影响,逐渐培养出温和、善良、宽容等优良品质。她在童年时期便深刻理解了家庭和睦对于生活各方面的重要性。

在资源紧缺、社会动荡的旧时代,王光美的双亲始终支持她上学读书。

王光美从小就展现出非凡的才智,尤其在理科方面天赋异禀。她在北平的重点中学里,被大家公认为“数学天才”,年纪轻轻就已经在数学领域崭露头角。

王光美完成硕士学业时,两所美国顶尖大学的物理系同时向她抛出了橄榄枝。

倘若王光美坚持在物理学领域发展,中国可能将诞生一位杰出的女性物理学家。然而,她毅然决定投身革命事业,最终成为一位卓越的女性革命家。

国家面临危机,每个普通人都有责任挺身而出。随着国内局势日益紧张,知识分子的爱国热情被激发出来。王光美迫切希望为国家出一份力。

就在这个关键时刻,北平地下党组织主动联系了王光美,向她发出邀请。

1946年初,国共双方暂时停止军事冲突,为了解决两党之间的矛盾,中共、国民党和美国共同在北平设立了一个调解机构,称为“北平军调部”。

由于中共当时急需英语翻译人才,即将前往美国深造的王光美被选为最合适的翻译人选。

面对求学与革命的抉择,王光美经过深思熟虑,毅然决定投身革命事业。为了让更多孩子能够接受教育,她率先放弃了自己的学业,以实际行动践行自己的理想。王光美深知教育的重要性,她选择以个人的牺牲来推动更大的社会变革,展现出坚定的信念和无私的奉献精神。

1946年10月,国民党与共产党的武装冲突全面升级。王光美随即前往延安,开始在中共中央担任对外事务的职责。

朱德是外事组的资深负责人。某日工作收尾时,他对新来的王光美说:"你刚到这儿,年纪也轻,跟我走走,认识一下同事,了解一下这里的情况。"

随后,事情就转移到了刘少奇那边。

刘少奇与王光美的第一次相遇颇为平淡,双方仅进行了礼节性的握手,简单交谈了几句,并未深入交流。这次会面并未产生太多互动,双方保持了基本的礼貌与距离。

刘少奇对王光美的学识和优雅风度颇有好感,而王光美则被刘少奇在《论共产党员的修养》中展现的深刻见解、丰富经验、独到思想和流畅文笔所折服。两人在相互欣赏中逐渐走近。

革命友谊的萌芽,往往始于对某人的敬佩与向往。

作为一位经验丰富的革命前辈,刘少奇经常对王光美进行革命工作的指导,帮助她在革命道路上不断成长。他以自己的智慧和经验,引领着王光美朝着进步的方向迈进,使她在革命事业中逐步成熟。

在频繁交往中,两人逐渐深入了解对方的品格和革命信念,彼此间的信任与认同日益加深。基于共同的理想和情感,他们最终决定携手共度一生。

1948年8月21日,刘少奇与王光美举行了婚礼,正式成为夫妻。

结婚后,王光美与丈夫关系密切,始终相伴左右。她随后进入中共中央办公厅工作,担任刘少奇的助手。

无论是在职业领域还是日常生活中,无论是扮演妻子的角色还是履行秘书的职责,王光美始终追求卓越,表现无可挑剔。

刘少奇对工作极其投入,常常忘记吃饭和休息。为了确保他的健康,王光美精心准备每日的饭菜,确保每餐都有荤有素,营养全面。

刘少奇通常选择晚上处理公务,王光美便在一旁陪伴,不时为他端茶递水,添置衣物,还会准备些夜宵和水果。

王光美和刘少奇经常在晚上一起讨论时事,王光美的知识面很广,总能给刘少奇提供新的思路,帮他解决各种问题。

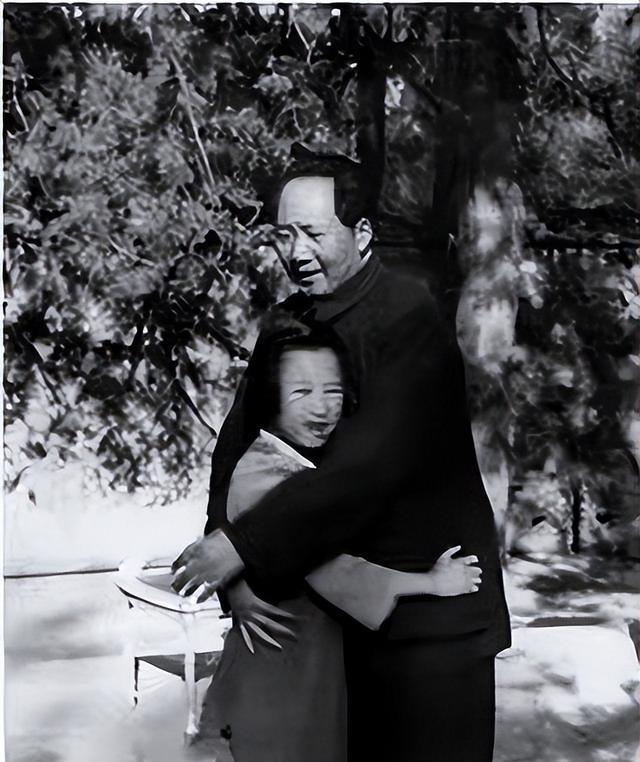

这对夫妇依然坚持每天晚饭后一起外出走动,他们手拉着手,边走边聊天,这种习惯已经持续了几十年,从未改变。

在中南海举办的舞会上,无论是开场还是结束,这对夫妇总是紧紧相拥,翩翩起舞,这种默契从未改变。就连毛主席也对他们之间的深厚感情表示赞赏。

王光美不仅是一位称职的妻子,更是一位优秀的母亲。

王光美与刘少奇结婚后,两人育有四个孩子。加上刘少奇之前婚姻中的子女,整个家庭规模相当庞大,成员总数达到了十几人,生活氛围十分热闹。

王光美深受母亲董洁如的影响,始终秉持"家庭和睦方能万事顺遂"的理念。作为家中的女主人,她对前夫子女一视同仁,给予无微不至的关怀与照顾。这种宽厚仁爱的品格,使她在家庭中树立了良好的典范,赢得了子女们的敬重与爱戴。

尽管没有血缘关系,但王光美对孩子们展现出的无私关爱深深打动了他们。孩子们对她的态度也从最初的礼貌称呼“王妈妈”,逐渐转变为更亲密的“妈妈”。这种称呼的变化,反映了孩子们内心对王光美的接纳与依赖,也体现了她对这些孩子付出的真挚情感得到了回报。

刘少奇对妻子的辛勤付出深感感激,铭记于心。

家庭的幸福不仅仅依赖于我们夫妻之间的和睦,更重要的是你与孩子们之间的融洽关系。正是因为有你的付出,我们的家才充满了快乐与温暖。

王光美毅然放弃个人发展,全身心投入革命事业,与丈夫共同奋斗;在家庭生活中,她倾注真挚情感,悉心照顾丈夫和子女。

王光美展现出了非凡的个人魅力。她不仅以自身的善良温暖着家庭,还教导子女学会友善待人、宽容处世。

王光美以实际行动树立榜样,将"仁厚谦和"的美德传承给后人,惠及子孙。她以自身言行诠释了这一优秀品格,使其在家族中不断延续,造福后代。这种高尚品质通过她的言传身教得以发扬光大,为后世留下宝贵的精神财富。王光美以身作则的示范作用,使得这种美德在家族中代代相传,成为后人效仿的典范。她的行为不仅影响了自己的家庭,更为整个社会树立了良好的道德标杆。这种传承并非简单的重复,而是在实践中不断深化和升华,最终成为家族文化的重要组成部分。王光美的这种做法,使得"温良"这一品质超越了个人层面,成为影响更广泛群体的精神力量。

【革命家庭的大家长】

1969年11月12日,刘少奇离世。他在生前曾表达过自己的心愿:

我离世后,请将我的骨灰撒入大海,效仿恩格斯的做法。海洋连接着全球五大洋,我愿借此见证共产主义在全世界的实现。

1980年5月19日,王光美在子女的陪伴下,完成了丈夫的遗愿,将他的骨灰撒向大海。这一举动实现了逝者生前的愿望。

随着岁月的流逝,王光美成为了这个革命家庭中唯一的支柱。她逐渐步入晚年,而她的子女们也都已经成年。

王光美经常回想过去的艰难岁月,怀念那些曾一起奋斗的老朋友,并且努力保持着革命战友间的深厚情谊。

王光美在培养子女方面,注重全面发展的教育理念。她认为,孩子的成长不仅仅依赖于书本知识,更应重视品德的塑造和实践能力的培养。她鼓励孩子们积极参与社会活动,从中学习与人交往的技巧和解决问题的能力。同时,王光美也强调家庭教育的重要性,主张父母应以身作则,通过日常行为影响孩子,培养他们独立思考的习惯和正确的价值观。她认为,教育应注重个性发展,尊重每个孩子的独特性,鼓励他们探索自己的兴趣和潜能。通过这样的教育方式,王光美希望孩子们能在未来的生活中自信、自立,成为对社会有贡献的人。

你们的父亲已经离世,我也年事已高,而你们也都成年了。你们这些年轻人应该多来往,互相支持,革命家庭的情谊必须延续下去。

王光美对待战友的孩子如同己出,视他们为家庭的一部分。她经常教导自己的子女刘源和刘亭亭,要与这些革命后辈保持密切联系,增进彼此间的交流与理解。

王光美对毛泽东之女李讷尤为。

李讷当时已经四十多岁,刚结束了一段不成功的婚姻,现在一个人带着孩子在外租房子住。

李讷的伴侣在山海关火车站担任道岔操作员,姓徐。尽管他没有接受过高等教育,但他性格温和,待人真诚,工作勤奋,生活简朴。李讷在初次见面时就被他的这些品质深深吸引。

外界对这段感情普遍持怀疑态度,但李讷不顾周围人的反对,毅然决定向父亲毛泽东递交了结婚申请。面对社会舆论的压力,她坚持自己的选择,直接向父亲表达了自己的意愿。

毛主席以开阔的胸襟看待社会阶层,认为普通劳动者与干部子女并无高下之分,因此同意了自己女儿的婚事。他还特意准备了一套《马克思、恩格斯全集》作为新婚礼物,赠予这对新人。

结婚一年后,李讷生下一个男孩,取名为徐小宁。然而,随着时间的推移,两人相处越久,彼此间的分歧和冲突却越来越多。

李讷自幼在良好的教育环境中成长,深受父亲毛泽东的熏陶,对诗词文学情有独钟,总是沉浸在书海中。然而,她的丈夫小徐对阅读毫无兴趣,一看到书本就感到不适。由于兴趣迥异,两人缺乏共同语言,难以进行有效沟通。

随着婚姻生活的持续,李讷与丈夫之间的感情逐渐恶化,最终无法挽回。两人决定结束这段关系,正式办理了离婚手续。孩子的监护权归李讷所有,由她负责抚养。

1976年10月,李讷携子女迁居至北京西郊的一处小型四合院。她收入不高,健康状况也不理想,同时还需独自承担抚养子女的重担。

家中经济拮据,仅备两条薄被御寒;每日生活费用仅能购买价值一角的肉类;在最为困顿的时期,不得不变卖旧书以维持生计。

步入中年后,各种健康问题接踵而至,频繁需要购买药物来应对这些小毛病,给原本就不轻松的生活增添了更多负担。

毛泽东与刘少奇的革命情谊深厚持久,两人共同经历了无数艰难险阻,始终并肩战斗。他们之间的友谊跨越了长达五十年的时光,见证了新中国从建立到发展的全过程。这种深厚的革命情谊不仅体现在共同的政治理想上,也反映在两人长期的合作与相互支持中。他们的关系超越了普通战友,成为中国共产党历史上重要的合作伙伴。这种历经风雨的友谊,为中国革命和建设事业做出了不可磨灭的贡献。

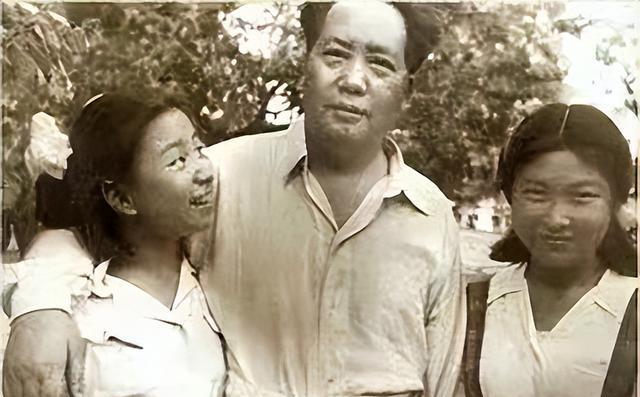

王光美从小看着李讷长大,见她现在生活困难,内心十分不忍。只要有时间,她就去李讷家帮忙,照顾日常生活,买食材做饭,还负责接送小孩。

看到李讷心情低落,明显还没从离婚的阴影中走出来,王光美便经常陪她散步谈心,帮她排解内心的郁结。

在王光美的帮助下,李讷原本孤独的生活开始有了转机。她不仅感受到了久违的关怀,也逐渐找回了面对生活的勇气。这种支持让她的日子变得充实起来,心情也一天天好转。

王光美在日常生活中悉心照顾李讷,同时也在背后默默为她寻找合适的伴侣。她像一位母亲一样,时刻留意着值得李讷托付终身的人选。

在李银桥和韩桂馨夫妇的商量中,他们通过王光美的帮助,最终想到了王景清这个人选。

李银桥曾担任毛泽东的贴身警卫,同时也见证了李讷的成长过程。出于对晚辈的关怀,李银桥和韩桂馨主动为李讷物色对象,最终推荐了王景清。

王景清比李讷大十岁,早年在中央警卫团任职,后来调到云南军区担任参谋长。他文化素养高,政治觉悟强,为人稳重可靠,擅长处理家务。初次见到李讷时,他便对她产生了深厚的情感。

经过一段时间的相处,王景清和李讷彼此都觉得对方很适合自己。于是在1985年,他们正式步入婚姻殿堂。婚后生活平静而美满,两人还迎来了他们的儿子王效芝。

王景清与王光美之间有着一段特别的联系。他曾担任刘少奇的警卫工作,因此在职务关系上,他也可以被视为王光美的旧部。这种工作上的交集,使得两人之间存在着一定的历史渊源。

王光美对这位男士非常熟悉,深知他为人诚实稳重,值得信赖。得知李讷找到如此优秀的伴侣,她由衷地感到高兴。她握着韩桂馨的手,真诚地表达谢意:"太棒了!你们真是帮李讷找了个好归宿!"

2004年夏天,一向不爱抛头露面、行事低调的王光美意外地决定办一场宴席。她对儿子刘源说:

安排一下,咱们和李敏、李讷两家人一起吃顿饭吧。现在孩子们都成家立业了,见面的机会也不多,是时候聚一聚了。这件事你直接去办就行,不用让秘书插手,也别告诉其他人。

聚会那天,刘源作为主办方提前到达宴会厅准备接待客人。李敏带着女儿第一个到场,不久后,李讷夫妇和他们的孩子也按时抵达。

刘源亲切地接待了李敏和李讷两位姐姐,大家随意地聊着生活中的琐事。正当大家谈笑风生时,83岁的王光美在女儿刘亭亭的陪同下,缓缓步入宴会厅。

看到王光美进来,屋里的年轻人们马上站了起来。李敏和李讷两姐妹紧紧抓住她的手,情绪激动得眼泪都快掉下来了。王效芝则用清脆的声音亲热地叫了声:"王奶奶好!"

王光美轻轻抚摸着效芝的头发,脸上洋溢着满足的笑容,显得十分高兴。随后,大家纷纷就座,开始享用丰盛的宴席。餐桌上充满了欢声笑语,气氛温馨而和谐,整个场面显得格外融洽。

宴会快结束时,王光美开口说:

作为家族中仅存的长辈,看到后辈们生活安稳顺遂,是我最大的心愿。你们都是我的血脉至亲,唯有你们过得好,我才能安心。

孩子们心怀感激,承诺今后将彼此扶持、和睦相处,决不让革命同志间的情谊褪色。他们表示要用实际行动维护这份来之不易的革命友谊,使之永远温暖如初。

王光美不仅在自己家里扮演着慈母的角色,还将这份母爱般的关怀传递给了广大民众。她以温暖的姿态和无私的奉献,赢得了人民的尊敬和爱戴。

【贫困母亲心中的“王妈妈”】

王光美在70岁时发起了一项名为“幸福工程”的全国性公益项目,主要目的是帮助生活困难的母亲群体。这项工程覆盖全国,致力于改善贫困母亲的生活状况,为她们提供必要的支持和援助。通过这一举措,王光美希望能够切实解决这些母亲面临的经济和社会问题,提升她们的生活质量,从而促进家庭和社会的整体福祉。

在上世纪90年代,生活水平远不及现今,不少家庭仍处于经济困难之中。这些贫困家庭中的母亲们,往往成为社会之外的存在。

在家庭中,母亲扮演着不可或缺的角色。然而,对于那些生活在贫困环境中的母亲来说,她们往往缺乏基本的教育背景和医疗支持。这些母亲常常在身体不适的情况下,依然坚持承担起照顾家庭的重担。

自1995年起,王光美在十余年间,尽管年事已高,仍多次前往边远贫困地区进行实地考察。她倾听了那些处于困境中的母亲们的心声,并因此创立了“幸福工程”,成功助力众多家庭摆脱贫困,重获新生。

王光美把母亲遗留下来的宋清时期的古董全部拍卖,卖出了50多万元。她把这笔钱全部捐给了扶贫项目,用来帮助那些生活困难的母亲们。

有人劝道:"千万别卖!这些古董可都是宝贝,就算不冲着它们的价值,光是为了你母亲的那份心意,也得好好留着啊。"

王光美心里一阵酸楚,这些遗物是母亲留给她的唯一纪念,她实在难以割舍。然而,她沉思片刻后还是开口表示:

这些古董的真正意义在于通过拍卖筹款,能够支持更多经济困难的母亲。我相信妈妈一向心地善良,她一定会明白并支持我的这个决定。

王光美的事迹激发了广泛的共鸣,从高层领导到普通工作人员,如司机、秘书,乃至她的家人,包括儿女和孙辈,以及遍布全球的各界人士,都自发地进行了捐款。

“幸福工程”已在全国范围内广泛实施,为贫困地区的母亲们无偿提供医疗设备和药物。该项目至今已援助了15.4万户贫困家庭,使超过80万人受益。

王光美多年来全心投入“幸福工程”,尽管身体时常不适,但她始终不懈努力。长期的高强度工作使她的健康逐渐恶化,最终因病无法继续工作。她的奉献精神和对公益事业的执着,深深影响了周围的人。

在王光美去世四天后,中国扶贫基金会决定向她颁发“中国消除贫困成就奖”,以此表达深切的感激、怀念与哀悼之情。

王光美的无私关怀产生了持久影响,众多曾经受助的贫困女性逐渐变得独立自主,并开始主动帮助其他需要支持的弱势群体。她们将这份善意不断传递,真正践行了王光美当初的爱心初衷。这种互助精神的延续,展现了王光美善举的深远意义。

王光美女士虽然离开了我们,但她那份无私的爱永远留在了这个世界。无论是投身革命事业、照顾家庭、培养下一代,还是为社会贡献力量,她的所作所为都深深印在人们的心中,成为不朽的记忆。她的精神将永远激励着后人,成为我们前行的灯塔。

向王光美同志致以崇高敬意!

对于这个话题,您有什么想法?不妨在评论区分享您的观点!