近日,《印度防务评论》披露的一纸采购清单在社交平台掀起轩然大波。陆军司令部刚批准的价值35亿卢比防寒装备采购案,竟被发现超70%零部件为印度本土制造,这与招标时宣称的"全系统引进"严重不符。

"这就像买进口车却装上国产发动机!"军事专家贾斯瓦尔在专栏中犀利点评。更令人咋舌的是,这批被包装成"北欧顶级军工技术"的装备,实际采购单价达到国际市场价的3.2倍。笔者查阅瑞典萨博公司年报发现,同规格装备出口越南的单价仅为印方采购价的31%。

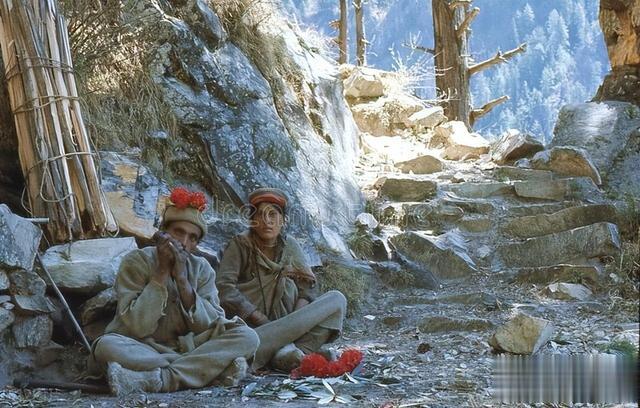

前线士兵的反馈更让事件蒙上阴影。"夜间执勤时测温显示零下22度,但所谓智能加热系统根本启动不了。"

驻列城边防部队中尉匿名透露。而采购部门对此的回应竟是"需升级软件适配高原环境"——可招标文件里明明写着"即插即用"。

值得关注的是,这次采购绕过了常规的国防采购委员会,采用"紧急特批"通道。德里政策研究院的统计显示,过去5年类似特批项目中有83%出现成本超标,但至今无人被追责。国防部前审计官员辛格坦言:"从配件分包到物流运输,每个环节都可能暗藏回扣空间。"

面对愈演愈烈的舆论风暴,印军北方司令部终于松口表示将成立调查组。但就在声明发布当天,阿尔法防务网突然撤下了相关报道页面,这波操作反倒激起更大猜疑。有网民扒出中标企业的注册信息,发现其法人代表竟与某退役中将同名。

话说回来,这出采购闹剧最吊诡之处在于:既要彰显"印度制造"的军工实力,又舍不得进口装备带来的灰色利益。当国防安全沦为生意场,最终受苦的恐怕还是那些在雪山哨所挨冻的年轻士兵。毕竟,军购合同上的数字再漂亮,也暖不了高原刺骨的寒风。