2020年那档挺火的综艺《国家宝藏第三季》里,我特别喜欢富大龙这个演员。他用了13分钟,就给我们活灵活现地演了个秦始皇,感觉特别真实。他演的秦始皇太让人印象深刻了,网友们还开玩笑说,千万别让他跑了,得赶紧送到兵马俑那儿,继续当他的秦始皇去。

富大龙在剧里说的一段话,真的戳中了好多人的心窝子,让人感觉那就是秦始皇心里头真正想说的话:

啥命运啊?我这算是啥命呢?我的命到底好不好啊?

我还没出世,老爸就甩手不管了。两岁那年,我差点儿就没命了。九岁那年回到秦国,我还以为能享受到爸妈的疼爱呢。结果,老爸没了,老妈她……居然只要她的情人,不要我!吕不韦处处压制我,就连亲弟弟也背叛了我,这就是我的倒霉人生啊!这就是你说的好命?

我跟你说,我才不信什么命运呢。我的人生,我自己做主!”

接着,演太子丹的那位演员就说了:“你可是秦王啊,当然有底气这么说。”他这话的意思,直白点讲,就是觉得对方有点儿装腔作势。

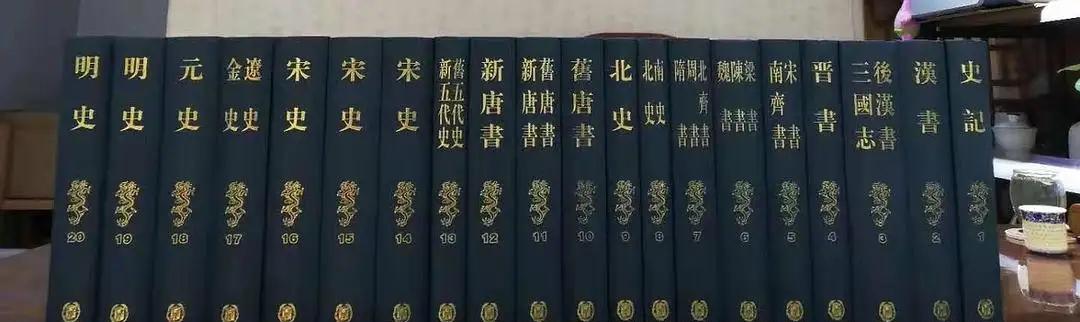

不只是戏里的太子丹,其实啊,在过去两千年里,能在历史上留名的人,大多都没怎么夸过那位“祖龙”,反倒是骂他、诅咒他成了种不言而喻的“政治正确”。就像班固写《汉书》时,都忍不住要回头吐槽一下这位大佬。

说到秦始皇,他吞并了战国各国,然后把先王们的法律都给废了,还取消了管礼仪的官职,只靠刑罚来治国。他白天黑夜地忙,白天审案子,晚上批文件,自己规定每天要处理完一石的文件。结果呢,坏人坏事全都冒了出来,路上到处都是穿着红褐色囚衣的犯人,监狱里人满为患,跟市场似的。老百姓都愁得不行,最后实在受不了,就起来反抗他了。(《汉书·卷二十三·刑法志第三》)

说起《三国演义》里那个被诸葛亮骂得一口气没上来的王朗,他在会稽当官那会儿,碰到当地人祭祀秦始皇,结果他火冒三丈。他直接吼了起来:“这种没道德的君王,哪值得祭拜!”(《三国志·卷十三·锺繇华歆王朗传第十三》里就是这么写的)。接着,他还下了死命令,谁敢再祭,一律抓起来办罪。

伟人聊起历史上的厉害君王时,提到了秦皇汉武、唐宗宋祖,还有成吉思汗这五位。这几位大佬吧,各有各的争议,但秦始皇却是个特别的存在,没啥争议。

其实啊,至少在近现代以前,好多朝代的大伙儿都觉得那家伙是个狠心的暴君,就算他做过点好事,也盖不住他的过错。所以,咱们得把他当个反面教材,唾弃他,以此为戒。

要说历史上谁被说得最惨,那秦始皇要是排第二,还真找不出第一来。

【01】

冷知识来一波:说起中国历史上的头一个皇帝,那就是咱们的始皇帝。可你知不知道,他的第一个皇后到底是谁呢?

答案就是刘邦的媳妇儿吕雉呗。

难道秦始皇一辈子都没娶过老婆?这怎么想都不可能嘛,不然扶苏、胡亥这些孩子是从石头缝里蹦出来的?

其实,秦始皇至少有二十多个儿子,女儿也得有十来个。这说明他这方面没问题,身边女人肯定不少。说起来,早在周公定规矩那会儿,就明确了一夫一妻多妾的制度,像周王那样,娶好多女人都行。但王后这个位置,得有,而且只能有一个,地位还特别高,跟王差不多。这既是权利,也是责任:

《周礼》里说了,皇上得立皇后,还有三夫人、九嫔、二十七世妇和八十一女御,这些都是后宫的职位。皇后那是正宫娘娘,和皇上地位相当。三夫人呢,她们负责聊聊妇人的规矩。九嫔呢,就管着教四德这些事。世妇主要负责丧事、祭祀和招待客人。女御们则是在皇上休息时,给安排得妥妥当当的。(《后汉书·卷十上·皇后纪第十上》)

秦朝一统江山后,秦始皇虽然“废除了旧王的规矩”,但他也搞出了一套特别周全,简直能说是顶尖的制度来接替。这套制度有多牛呢?这么说吧,尽管后世的皇帝们嘴上总骂秦始皇,但实际行动上,他们却都在偷偷学。你看从汉朝到清朝,出现过好几十个朝廷,他们的规矩章程、管理方式和治国思路,其实都是从秦始皇那里学来的。说完全一样可能有点过了,但你要是把清朝皇帝的辫子剪掉,换上秦朝的官服,再叫康熙、雍正、乾隆为秦朝的多少世皇帝,那其实也挺合适的,没啥奇怪的感觉。

文字统一写,车道统一宽,行为讲规矩,土地连成片,度量衡一样,钱币也同模……秦始皇的脑子真灵光,想得也周全,简直无人能及。可说来也怪,就有个离他最近的地儿,好像被他给忽略了。

说到秦朝的内宫规矩,还真是挺特别的。秦始皇这辈子,既没立过皇后,也没立太子。他那些几十个儿女,还有给他生这些孩子的女人们,好像都没得到啥“一人得势全家沾光”的好处。到现在为止,我们还没找到这方面的记载,就连能叫上名字的人都很少。

有人讲,这是因为秦始皇觉得自己能永远活着,所以不急着立皇后和太子。也有人觉得,是因为他的妃子、儿子太多,挑花了眼,不知道该选哪个。你看,史书上都写了,他统一六国后,大肆建造宫殿,“搜罗各诸侯国的美女、乐器,全都填进宫里,后宫的佳丽有上万人”(《三家注史记·卷六·秦始皇本纪第六》)。说实话,要是我,我都得替他犯愁,选择困难症都得犯。

说实话,这些话真的很难让人信服。秦始皇确实对长生不老特别着迷,但这跟他选皇后、立太子并不冲突。毕竟,作为一个理智冷静的君王,秦始皇肯定明白,皇后和太子不光是他的老婆和未来事业的继承人,还是大秦帝国统治里头的关键人物。就算他真的长生不老了,难道大秦就不需要皇后和太子了吗?显然,不是这样的嘛。

后面那个说法简直离谱。秦始皇把六国那些财宝、象征物和美女都弄进宫里,更像是收藏上瘾或者爱炫耀。说白了,那些六国的美女对他来说,就像是精致的摆设,只能远远看着,要想“亲近”一下,他肯定是不乐意的。话说回来,秦始皇肯定不知道1500多年后成吉思汗和西夏王妃那档子乱糟糟的事儿。但话说回来,他整天被人刺杀,算是“全民公敌”了,心里肯定有所防备,警惕性肯定不低,不然早就被人干掉了。

要探究始皇帝为啥死活不肯立皇后和太子,咱们得从他的过往经历里找找答案。

【02】

要是问战国七雄里哪个国家武力最强,那肯定是秦国。但要是再往下挑挑,赵国绝对能算是个佼佼者,不容小觑。

秦赵这俩国家,简直就是战争迷,还偏偏做了邻居,整天动不动就要比划比划,打架斗殴成了家常便饭。听说在战国那250年左右的时间里,他们两家20万人以上的大战,就至少干了7回,那些小打小闹更是多得数不清。说到底,战争不过是国家间沟通的一种极端手段,但肯定不是唯一的办法。特别是那些打得不可开交的,背后更得好好聊聊——就拿二战来说,同盟国和轴心国都快拼个你死我活了,可暗地里,秘密谈判一直没停过,从头谈到尾。

现在国家间交流,派个大使过去是最常见的,有啥事找人也方便。但搁古代,特别是先秦那会儿,可没这规矩,更多的是互换质子。说白了,就是诸侯王把自己家里人送到别的国家去当人质,这别的国家呢,既可能是关系铁得很的盟友,也可能是势同水火的对手。互派质子,不光是为了随时通个信儿,更重要的是互相制衡。就拿秦赵两国来说,这俩可是死对头,互派质子就像是说:“咱俩虽然不对付,但别太过火,比如把对方国家给灭了,不然质子可就危险了。”

各国实力不同,质子的重要性也就大不一样。就像赵国和燕国老是对着干,但因为赵国比燕国强,燕王喜没办法,只能把接班人太子丹送去赵国当人质,不然赵国肯定不会答应。可秦国和赵国的情况就完全不一样了,秦昭襄王在给赵国送质子时,心疼自己的大儿子,不舍得让他去吃苦,于是就从二十多个孙子里面找了个最不受宠的送去赵国应付差事。

说起来,那个用来凑数的,其实就是异人。

异人这家伙在赵国过得有多惨?你瞧,他刚到邯郸没多久,秦赵两国就开打了,阏与之战秦军被打得落花流水。想想都知道,异人夹在一堆赵国人中间,得受多少白眼和嘲笑啊。没过几年,长平之战又轰轰烈烈地爆发了,赵国四十多万大军,几乎是全国的青壮年男子,全给坑杀了。你说这时候,秦昭襄王会不会想起他还有个孙子在赵国当人质呢?他做这个决定时,有没有想过异人会遭遇什么?

就在长平之战结束的第二年,邯郸城里的人们还沉浸在失去亲人的悲痛中,家家户户都挂着白幡、戴着孝布,这时,一个名叫嬴政的小宝宝,在邯郸呱呱坠地了。

先秦时候,那时候的人们对男人的称呼是用氏而不是姓,所以说始皇帝叫“嬴政”其实是不对的,但大家都这么叫了,习惯成自然嘛,本文也就跟着大众叫法来了。

没错,那时候异人正被众人指责,处境危险,说不定啥时候就没了,而嬴政还窝在他娘赵姬怀里喝奶呢,啥都不懂。但三年之后,秦国突然发起邯郸之战,打算一举灭了赵国,这时候的嬴政,还能啥都不知道吗?

就在秦军猛攻邯郸那会儿,赵孝成王火大得想要拿异人全家开刀解恨。吕不韦那会儿忙得团团转,四处求情说好话,可到头来也只能偷偷帮一个人逃跑。没办法,异人最后只能狠心扔下老婆孩子,自个儿溜回秦国去了。

赵姬和嬴政真是倒霉,被丢在邯郸成了没人管的孤儿寡母。他们只好隐姓埋名,到处躲藏,这才捡回一条命。后来,异人当上了秦国的太子,而且那会儿他还没其他儿子,这才想起他们在邯郸受苦。于是,嬴政这才有了机会回到秦国。

现在他9岁了。说起来,嬴政打从出生起,就像被全世界遗忘了一样,全得靠他老妈和自己拼命挣扎求生。

我猜在那会儿,他在这世上最信得过、最靠得住的人,应该就是赵姬没错了。

可在秦王政掌权的第九个年头,也就是公元前238年,21岁的嬴政正在雍城的蕲年宫举办成人礼呢,那边长信侯嫪毐就闹起了事。说起来,自打异人走了以后,赵姬就跟嫪毐好上了,还给他生了俩娃。这嫪毐也是得意忘形,居然大言不惭地说自己是嬴政的“干爹”。

嬴政可真是倒霉,摊上个一遇到麻烦就撇下老婆孩子的老爹,还有个整天对他指指点点的“仲父”吕不韦。现在,又蹦出个假太监,还自称是他的“假父”,你说他能不生气吗?这谁能忍得了啊?

不过,他很长时间里都选择默默忍受。后来的历史学家说,嬴政这么做是模仿“郑伯克段于鄢”的故事,好像是个精心安排的计谋。这话咋说呢?可能吧,但真的有这个必要吗?

嫪毐啊,他压根就不是秦国人,是从卫国来的,而且家境贫寒,在秦国既没人脉也没地位。你说这样的一个人,怎么可能干出啥大事业,或者对正宗的秦王嬴政构成啥威胁呢?就连吕不韦那种有权有势、支持者众多的大臣,在秦王那压倒性的威力面前,不也是一纸令下,晚上就被绑了吗?更别提嫪毐这个假太监了,他咋可能把嬴政逼到得亲自应对宫廷政变的地步呢?

说白了,嫪毐能这么嚣张,全靠赵姬在后面撑腰。

说实话,从人的感情出发,赵姬算是嬴政唯一承认的亲人。只要还没到走投无路的地步,嬴政这位虽然还没大展身手,但已经能让六国都害怕的厉害角色,是打死也不想没了这个妈的。

赵姬因为宠爱情夫嫪毐,还有他们俩的私生子,竟然对嫪毐起兵要杀自己亲儿子的行为视而不见。嬴政这下可真火了。他一不做二不休,把嫪毐五马分尸,把赵姬关了起来,还狠心地摔死了那俩同母异父的弟弟。

没错,大多数后来的历史学家都觉得嬴政天生心硬,所以他们压根儿不会从人性这方面来考虑他。

【03】

好了,咱们来聊聊本文的重点吧,那就是为啥在两千多年里,有那么多人一个接一个地,想尽各种办法去诋毁秦始皇呢?

说白了,原因挺直接,他就是惹毛了那些写东西的人。

其实不光秦始皇,像王莽、刘志、刘宏、曹操、杨广、武则天、王安石、韩侂胄、贾似道、朱棣、李贽、爱新觉罗·胤禛这些人,不管是聪明还是糊涂,忠臣还是奸臣,好人还是坏人,大多都被骂得不轻。我猜啊,八成是因为他们得罪了那些写历史的人。

在历史上,谁能拿起笔杆子来写东西呢?起初,这活儿是贵族和大官们的专利,后来轮到了有权有势的士族世家。到了唐宋时期,就变成了士大夫的天下。要是谁敢得罪这些人,活着的时候可能还能勉强混过去,但死后名声肯定是臭大街了,基本没有例外。

咱先不说别的,就聊聊始皇帝这事儿。

说起来,从夏商周那时候开始,咱们华夏这块地上就一直讲究个贵族等级制度,这个制度最明显的表现就是世卿世禄那一套。啥是世卿世禄制呢?说白了,就是阶级固定,权力代代相传——天子和诸侯的娃生来就是贵人,平民和奴隶的娃呢,一辈子都得被压榨干活。要是想着能从这阶级里跳出来,逆袭成功,那可真比登天还难,简直就是白日做梦。

除非你变成了苏秦那样的人。苏秦,这位曾手握六国相权的谋略家,简直就是春秋战国那几百年里,唯一一个从平民百姓中走出来的大人物。

不过,打从那个叫公孙鞅的“贵族里的异类”跑到秦国搞变法开始,一切都变了样。贵族们过去那种光靠血脉和家世就能坐享其成、富贵无忧的日子,彻底成了过去式。现在,他们得跟那些出身低微的老百姓一样,要么上战场拼命,要么就得面朝土地背朝天辛苦种地,才有可能挣到以前根本看不上眼的小爵位。

这就是军功爵制的厉害之处。靠着它,秦国从一个贫穷弱小的国家快速变得富强,只用了短短一百多年,就成了东方六国挥之不去的噩梦,让它们整天提心吊胆,生怕哪天就被灭了。既然军功爵制这么管用,六国咋就不跟着效仿呢?

根本没法学,也学不会。秦国之所以能实施军功爵制,全靠它特殊的国情。本土的贵族又少又弱,嬴渠梁和公孙鞅才能轻松打败他们,变法也就推行得顺顺利利。但换到六国,这事儿根本行不通。

说说晋国吧,它是周天子封的一个诸侯国,但姬姓的晋公啊,也就只是个名义上的老大。你看周天子封来封去,其实自己手里就镐京和洛邑那么一小块地方,晋公也一样,他还得在国内继续分地。像范、中行、智、韩、赵、魏这六大家族,基本上就把晋国的地都分光了。但这就算完了吗?当然不算!这六大家族还得继续分呢,把地和财产分给跟着他们混的那些“士”,这才算是真的分

在平民和奴隶之下,就是那些被管着的老百姓。说到秦国之外的另外六个国家,他们的影响力那真是小得可以忽略掉。

说白了,那六国的国君们,跟他们名义上的头头周天子一样,要是自己够强大,也就勉强能摆平国内的各方力量。要是自己没那个本事,或者慢慢变弱了,那就只能被人当木偶耍,说不定哪天就被反咬一口——你看晋国,不就是被赵、魏、韩这三个以前的六卿给分了吗?

就算晋国蹦出个比重耳牛气百倍的新晋公,能把那六卿治理得服服帖帖的,难道就能靠军功爵制把世卿世禄制给踢下台吗?还是不行。为啥呢?因为六卿在自己的一亩三分地上说话好不好使,关键还得看手下那些“士”买不买账。要知道,“附庸的附庸,跟我没啥关系”,这在六国可是硬道理。碰到这种关乎自个儿切身利益的大事,除非你是活神仙,不然想让所有人都听你的,那简直是比登天还难。

要想靠着六国自己内部的力量来推翻贵族传统,那简直是白日做梦。那要是借助外部的力量呢?

【04】

秦始皇为啥那么招人记恨呢?其中一个原因就是在他之前,大家伙儿压根儿就没想过要把整个天下都统一起来,更别说真的动手去做了。

夏商周那些开国的大佬们,难道就没动过那个念头?其实啊,想了也白搭。就那时候的生产水平、人口数量、技术实力,尤其是那交通状况,他们能管的地盘,顶天了也就几百里地,再远点的地儿,压根儿就够不着了。所以,他们只能靠分封制来摆平这事儿。至于说到齐桓公、晋献公这些个诸侯大佬,说不定心里也痒痒过,但结果呢,也就是心有余而力不足。为啥呢?因为大家伙儿都差不多,别看表面上一个个都挺风光,其实内里都一样,不行。就靠那么一两个英明的君主,能混成个霸主就已经到头了,还想再多捞点,那纯粹就是做梦呢。

为啥东周会被划分为春秋和战国两个时期呢?其实啊,在战国之前,那些大的诸侯国吞并小国、弱国是常有的事。但慢慢地,小国、弱国都被大国给分完了,剩下几个大国实力相当,谁也压不倒谁,就这么僵持着,打来打去也没个结果,这样一来,战国时代就登场了。

不管是春秋还是战国时候,大多数诸侯国其实都没啥大变化,就秦国不一样。商鞅变法之后,秦国在文化、制度上都比东方六国强太多了。就这么发展了一百多年,到了嬴政做秦王那会儿,秦国跟其他国家的差距已经不是一点半点了,简直是天壤之别。

说起来,嬴政能从秦王政变成始皇帝,其实就是历史走到那一步,碰巧了。

因此,他想要征服六国、统一天下的念头,其实挺顺理成章的。要是换个人做秦王,只要不是太差劲,估计也会和嬴政一样,做出同样的决定。

他最终打败其他六个国家,统一了整个天下,这在咱们后人眼里,那功劳可太大了,就算自称“功劳超过五帝,地盘赛过三王”(《史记·卷六·秦始皇本纪第六》)也不为过。但在那六国,特别是六国的贵族看来,事情就完全不是这么回事了。

有些人天生就投了个好人家,啥都不用忙活就能坐享荣华富贵,这种好日子还能一代代传下去。千百年来,大家都觉得这事儿挺正常。但突然有一天,这特权没了,你说那些贵族们能不着急吗,能不豁出去拼一把吗?

要是咱们遇到这种情况,肯定也着急上火,得豁出去,毕竟是被动了自己的奶酪嘛。古往今来,每次社会大变样,最大的拦路虎就是那些已经尝到甜头的人不甘心放手,这样一来,闹得天下大乱,改朝换代的事儿也多了去了。

不过这次可真不一样。就连那些最死忠的黑秦派,在后世也得承认这么个事儿:只要始皇帝还在,就没人敢站出来造反。

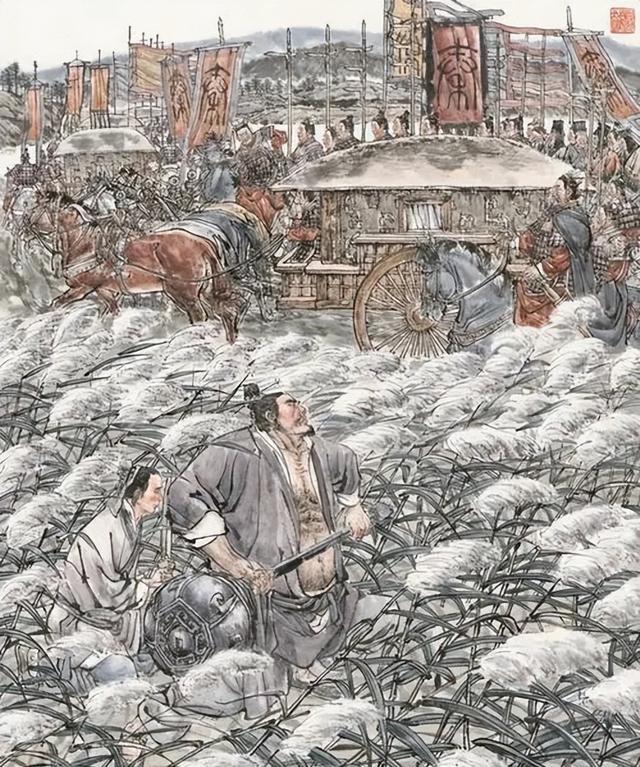

其实吧,不是心里不想反抗,而是真没那个胆子。顶多就是私下串通一下,抱怨几句,或者嘟嘟囔囔发发牢骚,最勇敢的也就像张良在博浪沙干的那样,偷偷摸摸策划个刺杀行动。就算嬴政主动送上门来,放在这些心比天高、命比纸薄的家伙面前,他们也是吓得连大气都不敢喘一下。

说起来,“抢位子”这词儿,其实是从项羽那儿来的。想当年,他看到秦始皇出游那排场,心里头那个羡慕啊,当时就发誓要把那位置给夺过来。后来,人们老爱拿这事儿夸项羽,还说他这话预示着暴秦得完蛋。但你们想不想知道,这位将来的西楚霸王,说了这句大话之后,都经历了啥?

秦始皇到会稽游玩,过了钱塘江,项梁和项羽一起去看热闹。项羽说:“那家伙,我可以取代他。”项梁赶紧捂住他的嘴,说:“别乱讲,要灭族的!”(《史记·卷七·项羽本纪第七》)

项梁被这大侄子突如其来的莽撞吓得心脏都快跳出来了,连忙伸手捂住他的嘴,着急地训斥:“你这孩子,别乱讲话!难道想让咱老项家遭殃,一个不剩吗?”

这就是秦末那些起义军头头的品性。很多人可能没留意到一个挺关键的历史小细节:除了项羽年轻点儿,项梁、刘邦这些造反的大佬们,跟秦始皇嬴政可都是一辈儿的。比如说刘邦,后来当了汉太祖的那个,他其实就比秦始皇小了没几岁,差不到3岁呢。

刘邦在沛县带头反抗秦朝的时候,已经48岁高龄了。他拼尽全力,好不容易打下了大汉江山,那时他已经55岁了。因此,刘邦坐上皇位没几年,只有短短的7年时间,就不得不怀着万般不舍离开了人世,去世时62岁。

这说明了啥?假如嬴政那家伙没乱吃那(长生)药,能再多活个十年八载,而不是刚到50岁就一命呜呼,那他很有可能就把那些反秦的大佬们都给熬过去了。就算没全熬死,也得给他们熬得差不多了,估摸着也没啥力气再去折腾反秦的事情了。

为啥秦始皇要是活着,就没人敢站出来造反呢?大家心里可能都琢磨着,只要秦始皇还健在,这天下啊,就没人敢轻举妄动,想着反叛的事儿。毕竟,他的威严和权力摆在那儿,谁不害怕呢?说实话,秦始皇活着的时候,那统治力度可不是盖的。他手段强硬,智慧过人,谁要是敢跟他对着干,那简直就是鸡蛋碰石头,自找没趣。所以啊,大家都选择乖乖听话,生怕一不小心惹恼了他,那可就没好果子吃了。这样一来,也就不难理解为啥在他活着的时候,没人敢站出来造反了。毕竟,谁能承受得住他那雷霆万钧的怒火呢?

说白了,原因挺直白。一来,嬴政太强悍了,不仅把六国给灭了个干净,还把那些贵族吓得魂飞魄散,一见到他就跟见了鬼似的,没动手就先怂了,这还怎么斗?二来,这些贵族也太不争气了,千百年来养尊处优,骨头都酥了,胆子比老鼠还小,哪还有他们老祖宗那股子开荒辟地的勇气和闯劲。所以说,盼着他们站出来反抗秦朝,还不如盼着老天爷开眼,用道雷把嬴政给劈了呢!

贵族们靠不住,咱们也就只能把希望寄托在陈胜和吴广身上了。

【05】

但只要秦始皇还在人世,陈胜和吴广他们压根儿就不敢起义,也根本没法反。

为啥这么说呢?不管是陈吴这样的农民,还是那些满街晃荡的二混子,他们都是地地道道的普通老百姓。在这之前,虽说不能说“王侯将相都是天生的”,但真正能打破常规的也没几个。就说秦国搞的那个军功爵制吧,其实很大程度上就是糊弄人的。种种田、砍砍人头,确实能捞到几个小爵位,但要是就靠这点本事想往上爬,那基本上是没啥指望的。

说白了,王侯将相那些东西,跟咱老百姓真是一点儿不沾边。在陈胜之前,估计压根儿没人往这方面想过,要不他咋就成了中国农民起义的领头羊呢?

再说了,老百姓要是想起义,那肯定是因为被无能的君王和贪婪的官员逼得没法活了。但话说回来,秦始皇统治下的老百姓,真的被逼到走投无路的地步了吗?

历史上确确实实有记载,这事儿是真的:

以前啊,秦始皇靠武力统一了好多国家,成了全天下的老大。他把那六个大国都给打败了,改成郡县来管。还修了长城,当作防守的要塞。秦国那时候,地盘大,实力强,跟一般有钱人或者猛男比起来,那简直是没法比!可为啥最后陈涉能起兵打败他们,刘邦又能抢走他们的地盘呢?还不是因为秦始皇太贪心太残暴,对老百姓太狠,把大家都逼得没法活了,就为了满足他自己的欲望。”(《汉书·卷五十一·贾邹枚路传第二十一》)

而且,这事儿可不是只有一个例子能证明。从汉朝一直到清朝,每个朝代都反复跟大家说,秦始皇残暴不仁,好像想把全天下的老百姓都变成他的免费劳动力,就像囚犯一样。说白了,他就是搜刮全天下的钱财,只为了自己享乐,结果把老百姓逼急了,秦朝才两代人就灭亡了。

我还给过好多实实在在的例子呢。就像那些批评秦朝法律太狠的人,他们说在秦朝,你要是往街上扔了垃圾,手就得没了;偷了一文钱以上的东西,脚就得被砍掉;那些罪大恶极但又不够判死刑的,都得去干“城旦舂”。听起来城旦舂就是男的去修城墙,女的去舂米,可实际上呢,这就是个没头的刑期,还得干重活——“劳改”。就算你是个身强体壮、没病没灾的人,在那样的苦力活下,一两年下来也得垮掉。能撑过两三年还活着的,那简直就是神仙了。

为啥秦始皇能随手就调动几十万甚至上百万的囚犯去建长城、秦陵、阿房宫这些地方呢,原因就在这了。他手里有大量的囚犯,想怎么用就怎么用,修这修那的。长城啊、秦始皇陵啊、阿房宫啊,都是靠这些囚犯给建起来的。就这么简单明了的事儿。

两千多年了,这事儿大家都这么说,你不信也得信。就算有人想争辩,也拿不出啥证据来。项羽打进咸阳后,一把火把秦王宫给烧了,那火整整烧了三个月,秦国几百年攒下的文件资料全给烧没了。这样一来,证据全没影了,还不是任凭人们怎么说都行?

1985年,有个大发现,在湖南湘西龙山县的里耶古城,挖出了超过36000枚秦朝的竹简,这可就把一个传了很久的假话给戳破了。跟其他六个国家比起来,秦朝的法律确实严,但不是乱来的那种严,它有很周全的一套规矩,不会随便就把人抓起来或者剁手剁脚。最关键的是,秦朝的法律真的很讲究“王子犯法,与庶民同罪”,就算有些惩罚我们现在看来太狠了点儿,不讲情面,但那也是建立在相对公平的基础上。

另外,虽然秦始皇对秦法进行了改动,但它的核心原则和法律精髓,说到底还是商鞅那一套。说起来,秦国的老百姓在这套法律下,不仅安安稳稳地过了快200年,还因此变得国富兵强,最终横扫了其他六国。可奇怪的是,为啥这套法律一到其他六国就搞得民怨沸腾,最后还让秦朝二世而亡了呢?

【06】

说白了,关键还是在于那个贵族的老规矩。

在中原那些老资格的诸侯看来,秦国就像是“西边的野人”,半文明半野蛮。所以在秦国搞改革之前,大家聚会啊、开派对啥的,一般都不乐意叫上秦国。为啥呢?问题还是出在贵族身上。因为秦国那些所谓的贵族,在中原那些真正的贵族眼里,简直就是一群土包子,跟他们混在一起,那简直就是在拉低自己的档次。

正因为这样,商鞅变法才能在秦国快速站稳脚跟,让一切都焕然一新。要是公孙鞅这家伙没去秦国,而是跑到赵、魏、韩,或者齐、楚、燕这些地方搞这套改革,我敢打包票,他刚喊一嗓子,就得被人家给剁成五块了。

说实话,因为大环境的原因,六国的老百姓普遍比秦人显得懒散些,也不太有组织性和纪律性,不太愿意服从,所以一不小心就容易掉进秦法的陷阱里,抱怨和不满也就多了。但话说回来,这其实不重要。就像我之前说的,那个时代,平民百姓往往被不当人看,在陈胜之前,更是没人意识到“难道王侯将相是天生注定的吗”这样的道理。

要是李世民能活到现在,然后突然冒出一句“水既能托起船,也能把它掀翻”这样的老话,那他肯定得被人当作大傻瓜,笑上一千年不止。

说到底,那些反对秦朝、抹黑秦朝的都是以前的六国贵族。陈胜、刘邦啊,不过是赶上时候的特殊人物,撞了大运罢了。

咱们之前也聊过,秦始皇那是一路打打杀杀,威风凛凛。那些六国剩下的贵族们,被吓得魂飞魄散,简直就成了废物点心。要是想着靠他们去反对秦朝,那还不如早点去睡觉做梦呢。

说起来,如果不是项羽这个贵族里的“另类”出现,那六国贵族恐怕就成了中国历史上最让人笑话的一群人了。项羽这家伙,真不一样,要不是他,那些六国贵族的故事,估摸着早就成了人们茶余饭后的笑谈了。说真的,项羽就像是贵族堆里的一个“叛逆者”,要不他站出来,那些六国贵族的往事,铁定会被后人当成天大的笑话来讲。

可咱们也得正视这样一个情况,如果没有六国贵族在后面推波助澜,陈胜、刘邦这些秦末起义的人,恐怕早就找个凉快地儿躲起来了。就算胡亥、赵高再怎么胡来一气,秦朝也不太可能就那么快在二世手里玩儿完。

说白了,原因挺直接,六国贵族那时候是有能力拿笔写字的人。加上秦朝快速垮台,项羽还放了把火,这样一来,他们就变成了那个时代唯一能拿笔记录事情的人了。

要写好文章,那可比当年秦始皇横扫六国、一统天下还要难上几分呢。

现在这年头,信息技术这么先进,感觉谁都能出来说两句。但说实话,就像我写的这篇文章,如果平台不给推荐,那就跟没写一样,压根儿没人能看见。

古往今来都是这样。每个朝代都有大堆人读书认字,但能写出书、立下学说的,永远都是极少数的一帮人。

再说了,就算你是天底下最尊贵的人,也不一定有这个权利。不然的话,李世民也不用顶着大不敬的风险去插手起居注的事,顺治皇帝也没必要搞出明史案那一出了。

那谁才有资格拿起笔来写字呢?是不是从先秦到两汉的那些贵族高官,再到魏晋到隋唐时期的世家大族,还有两宋到明清的士大夫们?反正除了这些人,其他的都被看作是歪门邪道。

秦始皇统一六国后,心里琢磨着也得把文化的控制权握在手里,于是他就搞了个焚书禁书的政策。怎么个焚法,怎么禁呢?简单来说,只要不是秦国的史书,统统烧掉;私下藏着《诗》、《书》还有那些百家的论著,除非是为了公务,不然也得烧;要是谁嘴上还敢提《诗》、《书》,那就得被拉去市集处死;用古代的事儿来非议现在,那更是得灭族,知道这事儿但不报告的,跟那人一样有罪;还有啊,命令下了三十天还不烧书的,都得去服劳役,修城墙或者舂米啥的。那哪些书能留呢?就只有医书、算命的书,还有讲种树的书。不过,要是想学法律,那倒是挺受鼓励的,可以找当官的当老师。

要是秦朝没那么快二世而亡,咱们的历史肯定就大不一样了。但胜者为王败者为寇,这是不变的规矩。秦始皇想靠文化统治那一套,到头来也只是白忙活一场。

要是他没能把笔杆子握紧,那他的名声就只能任由大家随便议论,说不定还会被乱说一通。

为啥两千多年来,不管是高高在上的贵族公卿,还是有头有脸的士族门阀,乃至那些士大夫们,都那么爱使劲儿贬低始皇帝呢?

说白了,原因挺直白,就是因为始皇帝是头一个琢磨着要一手遮天的皇上。他这一集权,自然就得动了不少人的奶酪。那历史上谁爱占这便宜呢?有人或许立马想到了皇上和皇室。但其实啊,在中国历史上,皇权大多数时候都没那么威风。皇上嘛,更多是个名头上的老大,实际上处处受限,想下个命令还得让那些大臣们盖章盖到手软,不然被众人吐槽都是小事。再说了,那把龙椅,一个家族能坐上两三百年就算走运了,一旦被踢下台,那待遇,连猪狗都不如呢。

那到底谁能一直风光下去呢?是那些贵族大佬,还是士族大家,亦或是士大夫们?就像鲁肃对孙权说的,要是曹老板打过来,我们大不了换个东家,还能继续享受好日子,可你小孙就没这么轻松了。

这些人啊,说白了就是普通老百姓,但偏偏他们拿起笔来就能写文章。更巧的是,他们还历来都是跟皇帝对着干的主力军。他们或许看起来啥也不是,胆小怕事,一无是处,但千万别低估了他们手中那支笔的力量,特别是当他们的切身利益受到威胁时。

所以桓灵二帝一搞“党锢之祸”,就被扣上了“亲小人,远贤臣”的帽子,汉室衰败的锅也稳稳背上了。曹老板喊了声“只看能力”,结果就被写成大白脸奸臣了。杨广想摆平士族,结果成了历史上出名的暴君。韩侂胄来了个“庆元党禁”,贾似道为了打蒙古改革财政,都动了士大夫的利益,于是都被说成是大坏蛋。雍正皇帝胤禛让官绅一起交税,这不就被说成是贪心狠毒的君主了吗?

对于那些拥有特权的群体来说,秦始皇算是惹毛了他们的头号人物。因此,就算他被黑得体无完肤,被骂得狗血淋头,也都不足为奇了。