1983年,中国搞了一场轰轰烈烈的“严打”运动,目标是收拾当时乱糟糟的社会治安。这场运动抓了177万多人,其中有32.1万重刑犯被发配到大西北的劳改农场干活儿。

那地方荒得要命,风沙大,条件差,这些人被扔过去劳动改造,他们后来的命运到底咋样了?

为啥会有“严打”?背景得先捋清楚

1980年代初,中国正从文化大革命的烂摊子里爬出来,改革开放又把社会搅得天翻地覆。城市里一大堆知青回城,找不到工作,闲着没事儿干的年轻人多了起来。

那时候外来文化也开始渗进来,年轻人看港台片,觉得黑帮大哥挺酷,拉帮结派学着干坏事儿。治安系统还没跟上社会变化的节奏,犯罪率蹭蹭往上涨。

数据显示,1983年头五个月,全国就冒出2.5万起大案要案,形势真挺严峻的。

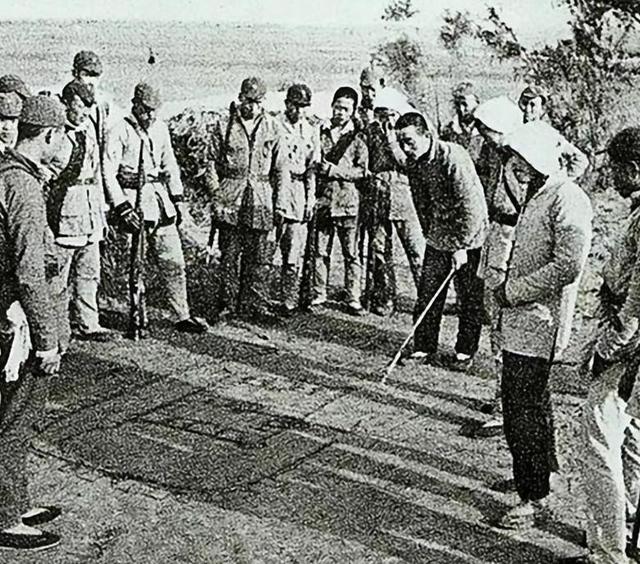

比如呼伦贝尔的“六一六案”,8个小年轻在红旗沟农场杀了27个人,连老人小孩都没放过,全国都炸了锅。还有不少地方,抢劫、打架、流氓团伙到处搞乱,社会上人心惶惶。邓小平一看这不行,1983年7月19号中央下了命令,搞“严厉打击刑事犯罪活动”,就是要“从重从快”,三年内分三次战役,把犯罪分子收拾干净。

第一次就瞄准了流氓团伙,干掉了7万多个团伙,抓了177.2万人,判了174.7万人,32.1万人被送去劳动教养。

大西北为啥成了“流放地”?

大西北为啥成了“流放地”?抓了这么多人,监狱塞不下了咋办?总不能放着不管吧。当时大西北——新疆、青海、甘肃这些地方——地广人稀,开发任务重,正缺人手干活儿。

于是,32.1万重刑犯就被打包送过去了。那地方条件苦,戈壁滩上风沙满天飞,冬天冷得要命,夏天热得要死,住的都是土坯房,吃喝也简单得很。

但国家看中了这里能干活儿,既能改造犯人,又能开发边疆,一举两得。这些犯人被送过去,主要干的是体力活儿,开荒种地、修路挖渠、放牧建房子啥的。

比如青海的诺木洪农场,犯人得在冻土上抡锹开地,甘肃那边有的还得放羊,新疆的农场则是种棉花、修水渠。

劳动强度大,生活条件差,但也有人在这过程中学了点技术,比如种庄稼、修农机啥的,为以后谋生多少攒了点本钱。

劳动改造是当时的主打政策,想法是让犯人通过干活儿“重新做人”。这些重刑犯到了西北,日子过得挺苦。早上天不亮就得起来,扛着工具下地,干到天黑才歇。

管教人员盯着,干不好还得挨批。活儿主要是基础建设,开垦荒地、修灌溉渠、盖基础设施,西北不少农田和牧场就是这么一点点弄出来的。

数据上看,这32.1万人里,大部分是普通刑事犯,比如抢劫、盗窃、打架斗殴的,也有少数恶性案件的罪犯。劳动改造时间长短不一,轻的几年,重的十几年。

改造期间,他们得接受思想教育,学法律、学文化,虽然内容干巴巴的,但多少能让他们反思一下自己为啥走到这步。

刑满释放后,他们去哪儿了?

这批人刑满释放后,命运分了好几条路。有人改好了,靠劳动改造学的东西重新站稳脚跟;有人没那么顺利,社会不待见,日子过得磕磕绊绊。

有不少人释放后没回老家,直接留在了西北。为啥?一是回老家没啥盼头,二是西北这边熟门熟路,多少有点人脉和工作机会。

有人在农场干了几年,学会种地或修机器,释放后就当了正式工人。青海有些农场后来还收留了一部分表现好的犯人,给了他们稳定活儿干。

还有人选择回老家,想跟家人团聚,重新开始。这部分人里,有的靠在西北学的技术找了活儿,比如干农活儿或者修东西,日子过得还行。

但也有不少人碰壁了。80年代那会儿,社会对有前科的人歧视挺严重,工厂不收,单位不要,只能干点零活儿,比如摆摊、打短工。

有的甚至因为找不到正经工作,又走上老路,虽然比例不高,但确实存在。

但从整体看,32.1万被遣送的人里,大多数刑满后没再犯事儿。1984年之后,全国犯罪率明显下降,社会治安好了不少,这说明严打和劳动改造短期内还是起了作用。

西北的开发也得了实惠,荒地变农田,基础设施多了起来,这些犯人的劳动贡献不能说没用。

“严打”听着挺解气,但也不是没毛病。有人说“从重从快”搞得太急,司法程序简单化,可能有冤枉人的情况。比如有的案子证据不全就判了,量刑也偏重。

不过那时候社会乱成那样,国家觉得不狠一点压不住犯罪势头。研究表明,当时的环境下,这种“非常手段”确实让犯罪率降下来了,但长远看,法律规范还是得跟上。

还有人对劳动改造的效果有疑问。有人觉得苦力活儿真能改造人吗?不一定。有的犯人干完活儿还是老样子,释放后照样犯事儿。

但也有数据支持改造有效,至少大部分人没再进局子,说明体力劳动加思想教育多少有点用。

命运的几种可能性

这32.1万人的下场,总结起来大概有这么几种:

1. 改过自新的:学会一技之长,留在西北或者回老家,踏踏实实过日子。这部分人占了多数,靠自己努力融进了社会。

2. 混日子的:释放后没啥目标,找不着正经工作,靠零活儿糊口,生活质量不高,但也没再犯事儿。

3. 重蹈覆辙的:少数人适应不了社会,歧视也好,自身问题也好,又干了违法的事儿,回了监狱。

4. 杳无音讯的:有些人释放后就没啥记录了,可能默默过日子,也可能早就不在了。

对西北开发的贡献

别忘了,这些重刑犯不光是改造自己,还真给西北干了不少活儿。青海的农田、新疆的牧场、甘肃的公路,好多都是他们一锹一锹挖出来的。

当时国家没啥钱搞基建,这32.1万人的劳动力填了不少空缺。虽说条件苦,但客观上,他们帮着把荒地变成了能用的资源,这点得承认。

历史意义在哪儿?

1983年的严打和遣送,不只是抓人干活儿那么简单。它短期内把犯罪压下去了,让老百姓喘了口气;长远看,也给法制建设提了个醒,后来的法律体系慢慢规范起来。

这批重刑犯的命运,既是个人沉浮,也是那段历史的缩影。他们用汗水换了新生,也为社会稳定出了力。