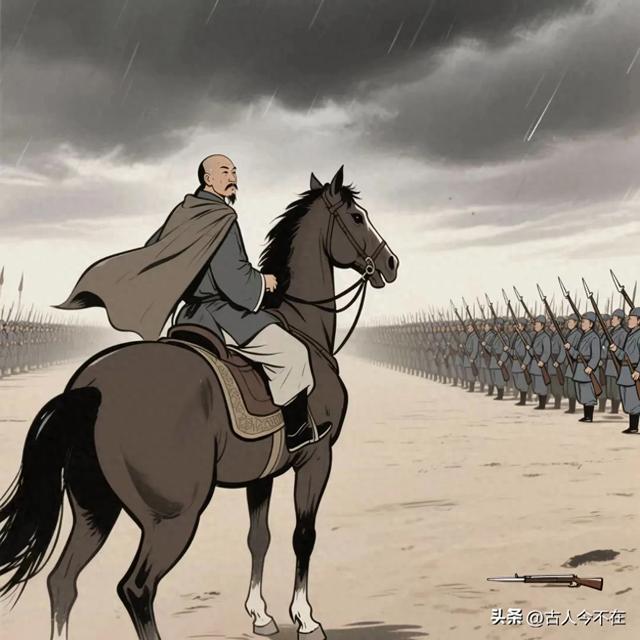

1864年,湘军攻破太平天国都城天京,立下不世之功的曾国藩却选择了一条令人费解的道路——主动上书裁撤湘军。

这是为什么呢?

其实这一决策背后,既是对清朝权力结构的深刻洞察,也是湘军内外矛盾交织的必然结果。

这场看似“自断臂膀”的举动,实则是曾国藩在刀尖上求生的政治智慧。

下面详解背后逻辑

一、功高震主:自保避嫌的生存逻辑

曾国藩手握30万湘军,堪称晚清最强大的军事集团。

正是这份力量让他成为清廷的“眼中钉”。自北宋以来,“兵权集中”便是帝王大忌,湘军作为地方团练武装,本质上是“非正规军”,其存在挑战了清廷“兵归国有”的传统。

清朝对汉人将领的猜忌根深蒂固。康熙平三藩、雍正诛年羹尧等事件,均因汉人拥兵自重引发。攻陷天京后,连太平军降将李秀成都曾劝曾国藩自立称帝,这更让清廷如芒在背。

早在镇压太平天国后期,清廷已通过提拔左宗棠、李鸿章等人分化湘军势力,削弱曾国藩的掌控力。若曾国藩不主动裁军,极可能步历代权臣的后尘,成为政治清洗的牺牲品。

二、财政崩盘:巨额军饷与地方经济的双重压力

湘军的辉煌战绩背后,是庞大的军费开支和濒临崩溃的地方财政。

湘军实行“厚饷制”,普通士兵月饷是绿营兵的三倍,高级将领收入更高。至天京战役时,湘军规模达20余万,每月需耗费数百万两白银,而湖南等富庶省份因战乱早已无力承担。

天京战役期间,湘军欠饷已长达16个月,士兵仅能领取四成军饷。曾国藩深知,“无饷必乱”,若继续拖延,军队可能因哗变倒戈,甚至重演“霆军叛变”(8000士兵投奔太平军)的悲剧。

三、湘军内部:从铁血精锐到腐化溃散

湘军初建时以纪律严明著称,但长期征战使其逐渐走向腐化。

后期湘军纪律涣散,扰民事件频发。攻破天京后,曾国荃部更是纵兵劫掠,屠杀平民,导致“曾剃头”恶名远扬。曾国藩虽默许此举以稳定军心,却也深知这支军队已失去理想,沦为“为财而战”的暴力机器。

湘军实行“兵为将有”的私兵制,士兵只效忠直属将领,形成“小军阀”割据。一旦主帅失去权威,极易引发内部分裂。例如霆军因将领鲍超离职而哗变,暴露了湘军体系的脆弱性。

四、政治智慧:以退为进的战略转移

曾国藩的裁军并非单纯示弱,而是将军事力量转化为政治资本。

湘军裁撤后,部分精锐并入李鸿章的淮军和左宗棠的楚军,延续湘军的影响力。淮军更成为清廷后期国防主力,镇压捻军起义。

裁军节省的经费被用于安庆内军械所等近代军工企业,推动洋务运动,既迎合清廷“自强”需求,也为曾国藩赢得“中兴名臣”的美誉。

五、儒家信仰与权力边界

曾国藩深受儒家忠君思想影响,其裁军决策也带有鲜明的道德烙印。

他视清朝为“天命所归”,即便对清廷腐败心知肚明,仍选择以臣子本分“补天”,而非挑战皇权。

曾国藩曾言:“盛世创业重统之英雄,以襟怀豁达为第一义。”他深知自己长于治军理政,却无称帝野心,主动退让反而能保全家族与门生故吏的荣华。

曾国藩裁撤湘军的决策,是个人道德、政治权谋与历史经验的综合产物。他既避免了兔死狗烹的结局,又将湘军势力转化为持续影响晚清政局的力量。