4月末,印巴边境再起硝烟。随着短短数日内多轮交火,局势急剧升温。

莫迪政府高调下达“最严追杀令”,甚至打出水资源这张杀手锏。面对印度的步步紧逼,巴基斯坦陷入前所未有的危机。

然而就在局势剑拔弩张之际,中伊两国相继出手,为巴基斯坦撑起外交与战略防线。

中方明确提出的解决方案,更在混乱局势中释放出关键信号。印巴对峙,究竟正在酝酿怎样的变局?谁又能真正主导这场危机的走向?

印巴边境硝烟再起

4月26日至27日,印巴两国军队再度交火,印方声称巴基斯坦武装在实控线突然袭击,而印度军队则作出了所谓“适度回应”。

但事实上,印方在局势中的姿态,早已超出了单纯自卫的范畴。

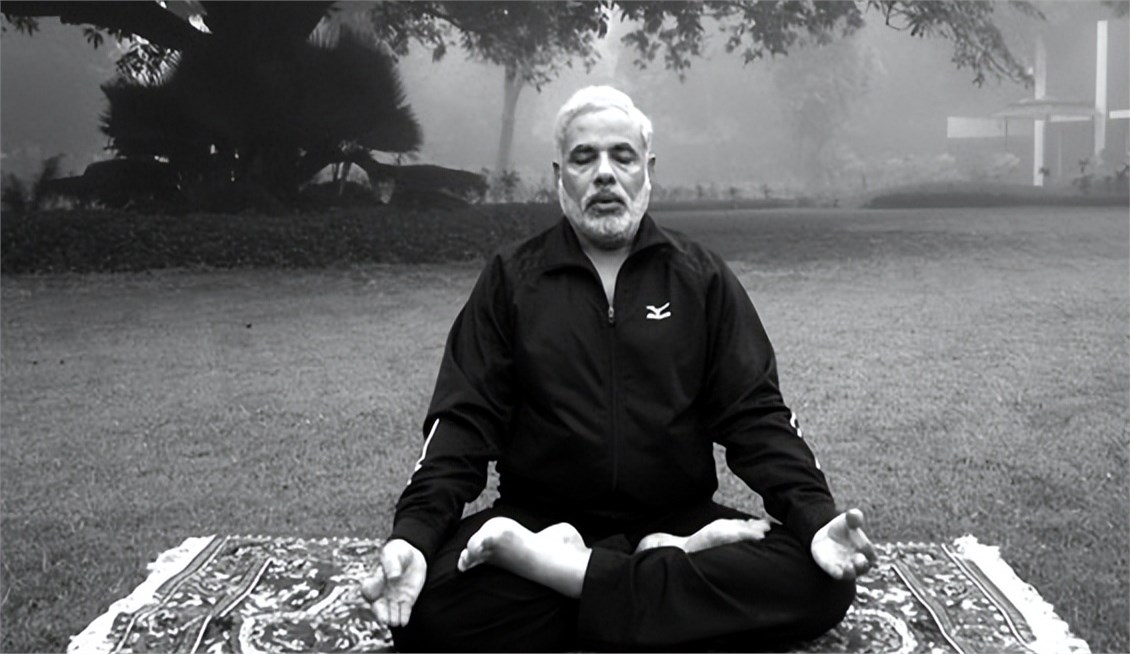

印度总理莫迪在公开场合多次高调宣称,要对所谓“国家敌人”施以最严厉的惩罚,并将克什米尔的恐怖袭击事件直接扣在巴基斯坦头上。

更令人警惕的是,莫迪政府不仅仅满足于小规模交火,还在水资源问题上打起了主意。

印度威胁终止《印度河河水条约》,并开始截留上游水源,甚至涉嫌操纵杰赫勒姆河流量,直接对巴控克什米尔地区发动了“水攻”,导致大范围洪灾,农业和畜牧业损失惨重。

这种既打又卡的“双重打击”模式,暴露了印度意图通过全面施压来迫使巴基斯坦屈服的战略野心。

而在美国公开表态支持印度的情况下,巴基斯坦一度面临孤立无援的局面。印度不仅占据国力优势、地理优势,甚至在西方话语体系中也占据了某种“道德高地”。

但印方的算盘,真的打得响吗?

为什么中伊选择在关键时刻力挺巴基斯坦?

在外界普遍唱衰巴基斯坦的当口,局势突然出现了反转。

4月26日,伊朗外交部明确表态,愿意为巴印双方调停,力促局势降温。

紧接着4月27日,我国外交部长王毅也与巴基斯坦总统副总理兼外长通话,给出了更具分量的表态。

中伊为何此刻出手?原因并不复杂。

首先,中伊都是地区秩序的重要维护者。巴基斯坦一旦因印巴冲突被进一步削弱,不仅南亚局势会全面失控,周边地区也必将受到冲击。

伊朗和中国出于地缘政治利益,必须防止印度一家独大,破坏地区平衡。

其次,巴基斯坦对中伊两国来说是不可或缺的战略伙伴。

对中国而言,巴基斯坦不仅是“铁杆兄弟”,更是中巴经济走廊的核心支点,关系到“一带一路”的整体布局安全。

对伊朗而言,巴基斯坦则是连通阿拉伯海的重要出海口,地缘价值极高。

再次,中伊都对莫迪政府近年来不断膨胀的民族主义情绪深感忧虑。印方动辄挥舞军事和资源武器,试图用强硬政策输出国内政治压力,这不仅是对邻国主权的威胁,也是对整个国际秩序的挑衅。

中伊出手,不仅是为了保护自己重要的地区利益,也是对印方“得寸进尺”行为的一次必要遏制。

可以说,正是基于上述三重考量,中伊迅速形成共识,在关键节点上果断支持巴基斯坦,确保局势不至于彻底滑向不可控的深渊。

王毅外长给出的方案,远比想象中高明

在通话中,王毅外长给出的立场和方案,实际上暗藏了极强的外交智慧和分寸感。总结起来,王毅的策略可以概括为“三个坚持”:

第一,坚持反恐大方向,但要求公正调查。

王毅明确表示,中方支持巴方的反恐努力,但也强调袭击事件必须展开公正调查。这实际上是在打破印度单方面定罪、单方面报复的逻辑。

没有调查,没有证据,印度就没有资格打着“反恐”旗号对巴基斯坦动手。中方这一立场不仅保护了巴基斯坦免受“莫须有”之害,也牢牢掌握了道义制高点。

第二,坚持主权平等,反对以水资源为武器。

王毅在表态中强调支持巴基斯坦“合理的安全关切”和“自身利益”,这不仅是对巴控克什米尔局势的隐性回应,更是对印度操纵河水资源打击巴基斯坦的强烈暗示。

操纵水资源已经超出了正常国家间竞争的范畴,属于严重破坏邻国生存环境的敌对行为。中方的态度就是,不能容忍这种以自然资源为武器化的霸凌行径。

第三,坚持和平解决,防止局势失控。

虽然印度强硬,巴基斯坦情绪激动,但王毅外长始终把“防止局势失控”作为底线。

公开要求“保持克制、通过对话解决”,其实就是在国际社会面前划了一条红线:印巴都必须冷静下来,谁敢越线,中方必将通过各种手段进行干预。

换句话说,王毅外长给巴基斯坦提供的是一套“护身符”:一方面确保巴基斯坦不会在国际舆论战中落败,另一方面也在国际舞台上形成对印度的隐性施压,让莫迪政府的激进行动不得不有所收敛。

结语

在这场风波里,表面上是印巴两国的旧仇新怨,实际上却是新一轮地区力量重组的缩影。

莫迪的赌注很大,但中伊的果断出手,打破了印度一家独大的局面,也为南亚未来的局势走向埋下了更多变数。

可以预见的是,巴基斯坦虽然暂时处于劣势,但绝不会孤立无援。而印方如果继续无视国际社会呼吁,一味挑衅,最终很可能搬起石头砸自己的脚。

大国之间的较量,向来讲究火候和边界感,莫迪政府如果忘了这一点,等待他的,将不会是什么“伟大胜利”,而是南亚新的灾难。