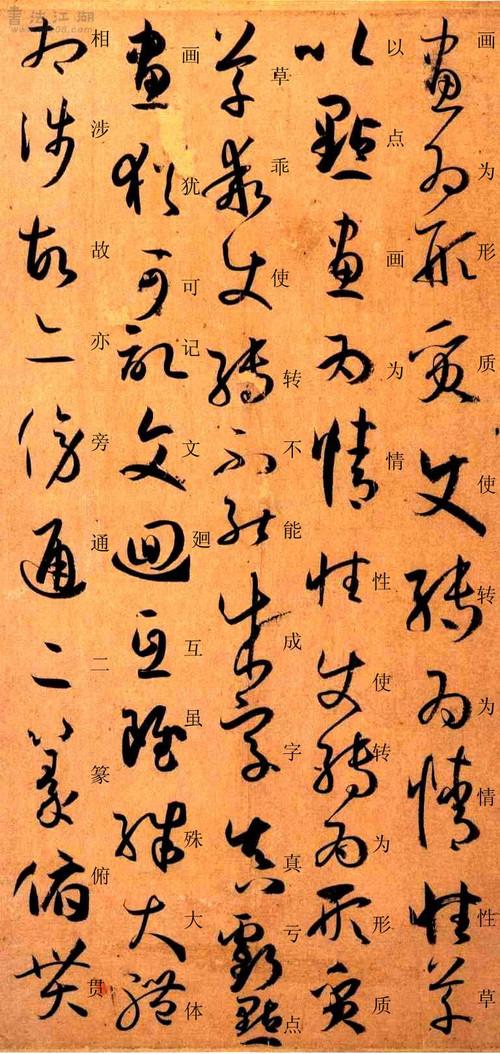

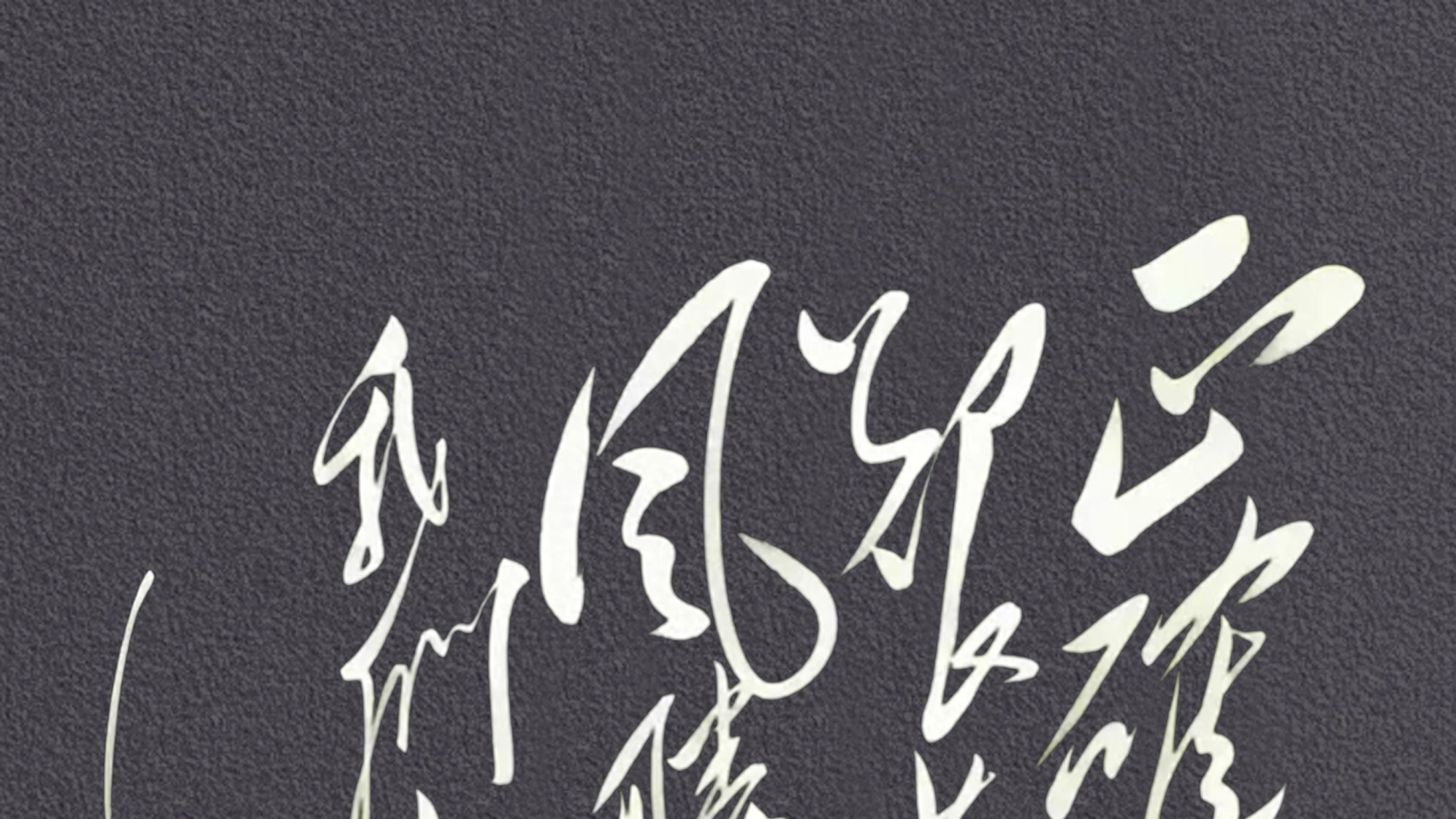

今儿这幅草书,真带劲!满纸龙蛇走,笔画连成一片,字形像孙悟空七十二变,看不透套路。我站在案前定睛一瞧,最显眼的就是那两个字——"凤"和"凰"。别的字都跟藏猫猫似的,就这俩字挺直了腰杆。

先说这"凤"字,结构明明白白的,左边一撇带出去,右边一捺稳稳收,中间那几点像撒落的星星。再看"凰"字,跟兄弟似的挨着它,笔画简单却精神抖擞。俩字并排一站,活脱脱一对金童玉女。

往下看,"羽翮"俩字有意思!"羽"字的点画像柳枝随风摆,"翮"字那钩挑直挺挺的,就像凤凰尾巴上的翎子,扎眼得很!再往下,"非徒尔"三个字连成一串,那"徒"字的长横,横贯整个字群,霸气!

最绝的是"上击浮云九千里"!"上"字短促有力,像离弦的箭;"击"字撇捺锋利得能削铁;"浮云"俩字轻飘飘的,像真在天上飘;最后"九千里"收尾,那"里"字末笔拖得老长,余韵绕梁。

这草书写得爽利!笔势连得像瀑布,粗细变化像老藤新枝。别看它疯疯癫癫,章法却暗藏玄机。起笔的扛肩处理,跟别人家的字不一样,就像是给字加了个小肩膀,整幅字看着歪歪扭扭,却透着股子俏皮劲儿。

不过呢,左右结构的字有点拘谨。像那"击"字,左边缩手缩脚的;"浮"字三点水跟右边硬凑在一起,看着别扭。要像毛主席的字,左边低右边高,左边大右边小,那才有动态美。这幅字规矩是规矩,少了点飞扬跋扈的张力。

您知道这句诗出处不?北宋徐积写的《送崔主簿赴雅安》。这徐积,写诗跟喝酒似的,豪放!他把崔主簿比作凤凰,意思说这哥们儿不能窝在雅安那破地方,得像凤凰展翅,冲上九霄!

想当年,北宋中期文人多得跟过江之鲫似的,写诗跟吃饭一样平常。崔主簿去雅安那地方,就跟咱们现在去西藏支教,苦得很!徐积写凤凰,既舍不得兄弟走,又盼着他混出个样儿来。凤凰多高贵,九千里多远,这诗里全是兄弟情和大理想!

这幅字,把诗的魂都写活了!草书本就灵动,跟徐积的诗性一拍即合。您看那线条飞舞,不就是凤凰击云的影子?写草书的人,心里肯定装着整片天空,不然哪来这股子冲劲儿!

这幅草书作品,笔画连绵,字形多变。我站在案前,看到两个熟悉的字 ——“凤” 与 “凰” 。其余的字难以辨认。

我先看 “凤” 字,它结构清晰,左边一撇,右边一捺,中间有几点笔画 。再看 “凰” 字,和 “凤” 字写法相似,笔画简单一些 。两个字放在一起 。

接下来看 “羽翮” 二字。草书连笔使 “羽” 字点画相连,“翮” 字钩挑像羽轴一样挺立,稳重有力。再往下,“非徒尔” 三字连为一线,“徒” 字长横贯穿整个字群。

“上击浮云九千里” 很有气势。“上” 字简短陡峭,“击” 字撇捺锋利,“浮云” 二字轻盈,“九千里” 三字收尾,“里” 字末笔拖得很长 。

这幅草书笔势连贯,线条有粗有细,体现出草书的自由与奔放。每一笔像是即兴书写,但也遵循一定章法。扛肩处理很独特,多数字起笔角度一致,形成一种微妙的秩序感,和草书的随性形成反差。

左右结构的字表现力不够。比如 “击” 字,左边部分较局促,没有完全展开;“浮” 字的三点水与右边部分衔接不够自然。相比之下,伟人书法常见的 “左低右高、左大右小” 结构,在这件作品里不明显,作品更均衡,不过少了些动态张力。

“凤凰羽翮非徒尔,上击浮云九千里” 出自北宋诗人徐积的《送崔主簿赴雅安》。徐积诗风豪放,在此句中,他以凤凰比崔主簿,认为崔主簿才华出众,应该像凤凰那样振翅高飞、冲破云霄,拥有远大前程。

徐积生活于北宋中期,当时文人阶层活跃,诗歌创作繁荣。雅安位置偏远,崔主簿前往赴任颇为艰难。徐积用凤凰作比,既表达了对友人离别的不舍,也包含着对友人未来前程的祝愿。凤凰代表高贵、不凡,诗句里的 “九千里” 突出志向远大,展现出诗人对友人的深厚情谊和殷切期望。

这幅书法作品呈现了诗句精神。它用草书书写,字体灵动,与诗句的豪迈特点相匹配,让欣赏者能体会到文字背后的情感与力量 。