1986年深秋的北京301医院,邓小平凝视着病榻上双目紧闭的刘伯承,忽然转头对身后官员说:“记住,刘家子女的工作岗位一个都不许动。”

三个月后,当军事学院干部为刘家兄妹的“沉寂”鸣不平时,邓小平笑着揭开谜底——这位布衣元帅用94年人生,书写了一部超越血缘的“红色家训”。

白糖水与旧沙发:元帅府的“寒酸”经济学

1942年太行山深处,警卫员攥着五元冀南币的手微微发抖——这是买一两白糖的钱,而刘伯承因过度劳累导致左眼失明,医生开的药方正是白糖水败火。当听到价格时,刘伯承摆摆手:“够买三斤小米了,给伤员吧。”他硬是靠灌白开水恢复视力,这个选择成为贯穿他一生的经济哲学。

南京解放后,组织分配给刘伯承的四合院里,洗得发白的沙发套上打着补丁,窗边书桌腿用砖头垫着。营房部长看着挤在阁楼里的六个孩子,偷偷加盖两间平房。

刘伯承归来后勃然变色:“前线的战士还在住地窝子!”新屋最终成了炊事员宿舍。

这种“寒酸”背后,藏着刘伯承的账本:建国初军费占财政支出41%,每块砖瓦都是前线将士的弹药。

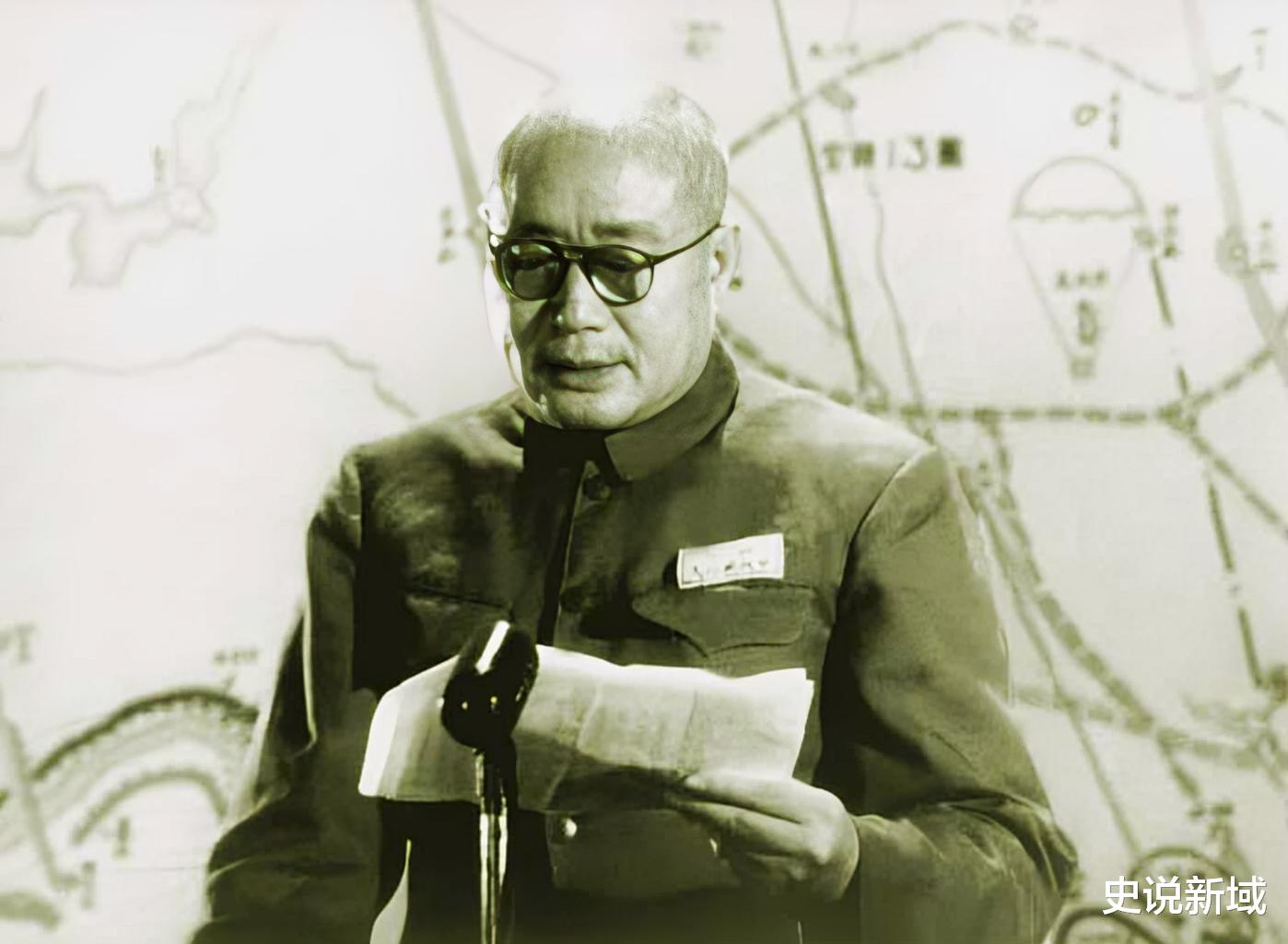

凌晨五点的俄语课:军事学院的“活教材”

1951年南京军事学院的清晨,哨兵总能在五点零五分听见院长办公室的俄语朗读声。刘伯承为翻译苏联《合同战术》,自创“三上学习法”:马上构思、枕上推敲、厕上记忆。某日电线短路烧焦窗帘,他仍浑然不觉地校对着教案,直到墨水滴透十层稿纸。

这种治学精神化作特殊的“家风”:长子刘太行在二十里外乡村小学,与农民孩子挤土坯课桌;幼女刘弥群趴在大衣箱上写作业,箱盖烫出永久墨痕。刘伯承定下铁规:“考试低于80分自己找原因,90分以上要查是否谦虚。”六个子女后来全数考入哈军工、北航等顶尖学府,却无一人享受“保送”特权。

中山陵前的转身:拒绝“市长通道”

1950年清明,南京中山陵管理员惊讶地发现,市长刘伯承带着全家在闭园日到来。面对“特例开放”的提议,刘伯承指着告示牌说:“这上面写的是‘全体市民’,不包括‘市长市民’。”他领着孩子们沿陵墙走完全程,途中讲解孙中山的《建国方略》,最后在卫兵室借凳子完成野餐。

这种“去特权化”教育深入骨髓:次子刘蒙结婚时,刘伯承赠予的“婚房”是部队筒子楼12平米单间;三女解先放化疗期间,坚持与普通患者排队。刘家子女成年后悉数搬离元帅府,最远的在甘肃酒泉基地一呆二十年。当有人问及“将门之后为何不争取待遇”,刘太行回答:“父亲说过,大树底下不长草。”

临终删改的百科词条:从“军事家”到“军人”

1973年审阅《苏联大百科全书》时,刘伯承在“革命军事家”词条上划下重重一笔。秘书只见毛笔锋回势转,“家”字改作“人”,成为“革命军人”。面对不解,他笑道:“粟裕同志称‘常胜将军’尚不认可,我何德何能称‘家’?”

这份谦逊刻进家族基因:长女刘解先参与核试验从不提父亲名讳;幼子刘太迟研制新型雷达,获奖证书始终锁在抽屉。

1986年刘伯承弥留之际,六个子女提交的“最后汇报”清一色是基层工作总结。邓小平看到治丧委员会名单上缺失的刘家子女姓名,含泪批示:“不添不补,刘帅会欣慰。”

【参考资料】:《刘伯承传》(当代中国出版社)、《邓小平年谱(1975-1997)》(中央文献出版社)、《中国人民解放军军事学院史》(军事科学出版社)、《开国元帅家风》(中共党史出版社)、《南京城市建设档案(1949-1957)》(南京出版社)、《太行山抗日根据地财政史》(山西人民出版社)、《哈军工校史》(国防科技大学出版社)、《刘伯承军事教育思想研究》(解放军出版社)。