邓治平,1957年1月21日生于北京。现为中国民主同盟盟员、画家、书画鉴藏家、中国美术家协会会员、北京师白艺术研究会副会长、北京扇子艺术协会艺术顾问、荣宝斋天津分店艺术顾问、北京半笏园美术馆馆长。师承娄师白、崔子范二位先生。

1991年2月在北京墨西哥大使馆举办《张明、邓治平中国画展》。

1992年5月在德国斯图加特举办《邓治平近作展》。

1995年6月在新加坡举办《邓治平花鸟画展》。

1997年3月在加拿大温哥华举办《邓治平迎春画展》。

2000年11月在加拿大多伦多举办《邓治平画展》。

2004年10月在加拿大维多利亚举办《邓治平国画精品展》并讲学。

2007年9月《中国艺术家国画作品鉴藏邓治平》出版发行。

2015年8月在北京798正仁美术馆举办《融·遇2015邓治平、朝鸿、陆春莉三人展。

2016年5月《邓治平美术馆》在北京市房山区盛威德商务酒店开馆。

2018年2月《北京半笏园美术馆》开馆。

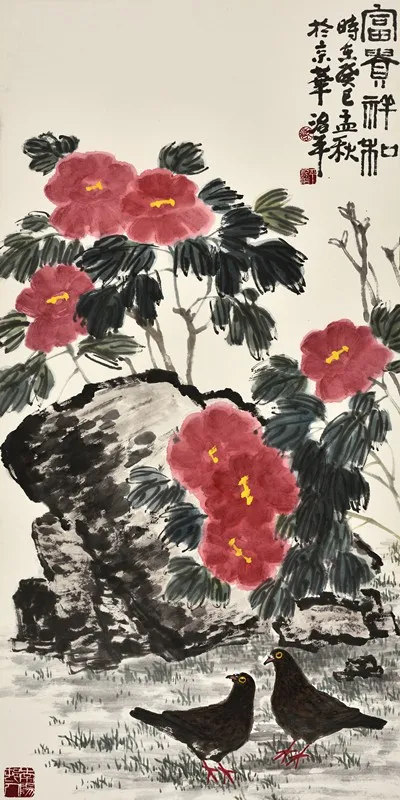

邓治平的艺术素养极为全面,除画花鸟画外,亦画山水、人物。他的作品笔墨浑厚、色彩明快、气势磅礴,在继承传统的基础上大胆创新,自成家数。

名家评语

娄师白

按传统的审美观念来说,衡量一位画家作品的好坏主要看这位画家的笔墨功力如何,当然,其自身的文化修养也很重要。邓治平在多年的探索中找到了适合自己的独特的艺术表现形式,除具备传统的功力之外,在色彩方面,他对中国画又进行了一次空前的革命,形成了自己最具表现力的艺术语言。

孙津

都说艺术要有真情,要有感而发,但是,有情有感未必就成了艺术。欣赏画家邓治平的作品,一个强烈的感受就是,他情动所致非诗皆画,而且诗情画意,浑然天成。的确,这体现了一个真艺术家的才气。然而,仔细品味邓治平的作品,又不难体悟到他那深厚的文化底蕴。这种底蕴,完全是靠他的学养来支撑的。

赵桂良

邓治平师从于娄师白、崔子范等中国老一辈文人派国画大家,在其成长的过程中,曾经无数遍地临摹过徐渭、朱耷、石涛、赵之谦、齐白石、潘天寿等大师们的作品,并用心领悟大师们的技法与绘画思想。邓治平从师的选择决定了他的创作道路,他为此自豪和骄傲。在邓治平的艺术探索中,他对其师娄师白先生之画论“厚今而不博古,积中可以融洋”大为赞赏,并且强调画国画一定要以“中”为主,以“洋”为辅,不能本末倒置。

朱军山

邓治平可谓是一位艺术素养非常全面的画家。诗词歌赋、山水、花鸟、人物等都颇有造诣。近年来他一直热衷于大写意花鸟画的研究与创新,他的目标是走出传统,创造自我。在画一种花,一种鸟之前,他总是习惯于将历代名家的画册拿出来与实际花鸟进行比较,找出前人变化的规律,然后再决定自己该如何来画。这一习画方法,使得他获益匪浅。如今,他那独特的大写意花鸟画艺术成就早已蜚声中外。

刘心亮

艺术创作源于生活又高于生活,这是谁都懂得的道理,治平对此有着自己的体验与更深的感悟。治平认为,深入生活对画家来说是必不可少的,没有生活的画家只能闭门造车,或是无味地咀嚼前人的东西,最终只是个画匠而已,不可能创作出更新、更高、适应时代的艺术作品。因此,他的画都是从生活中得来,有着很浓很重的生活气息与艺术情趣。

蒋为民

能得到众多大师级画家的指点,邓治平认为是上天的眷顾;能取得今天的成绩,邓治平认为是大家的帮助,每有浮躁之冲动,邓治平便会想到感恩。这几年他经常参加社会公益活动,有时还自掏腰包资助残疾人,每当他参加完这些活动,心境都会有种豁然开朗的感觉,由此自己便会平静下来,他认为只有平静下来,自己的创作才能有进一步突破的可能。

徐恩存

邓治平心目中的自然艺术美特征,是对审美理想中美好事物的向往和呼唤,及人与自然和谐共处的由衷期待。为此,他机敏地从传统绘画中抽离出笔墨形式与笔墨精神,并予以强化。他以一个现代人的审美目光筛选物象,去粗取精,删繁就简,最后确定了极为简约精练的笔墨、色彩、意象、符号,——舍弃中间层次,纯化笔墨语言,以浓重的笔饱墨酣与鲜艳纯正的红绿原色造成强烈的对比,并遵循中国传统喜庆、吉祥的色彩原则,立足于“雅俗共赏”之美感魅力而瞻顾徘徊,终至一种纯熟境界。

让 造 化 之 美 流 淌 于 笔 端

——中国著名国画家邓治平的艺术之旅

王学信

尽管早有所闻,但当笔者与画家邓治平同坐一室, 品茗而谈时, 仍很难想象, 这位双眼睿智有神,身上洋溢着青春活力,坦诚而率真的年轻人竟已步入中年,而且是事业有成的著名国画家和书画鉴赏家 ……

初涉丹青 文革坎坷

1957年1月21日清晨,邓治平出生在古都北京。父亲喜爱文学、哲学、历史,尤擅书法,常把书写好的毛主席诗词,如《清平乐•会昌》、《沁园春•雪》等贴在墙上或柜子的门上,来点缀家中那几件仅有的破旧家具。不过,到也给这个简陋的家庭增添了不少的文化气息。治平这个名字是父亲为他取的。“修身、齐家、治国、平天下”,是儒家育人的大理想,素受儒家文化熏陶的父亲,在治平身上寄托了淳朴父辈最美好的期望。

在邓治平3岁那年, 他家迁至怀柔县城 (现改为北京市怀柔区) 东关的染坊店后院居住,聪明伶俐的他,对周围的一切都充满了好奇。一天,他发现染坊店的几口大缸里,红、黄、蓝、绿……颜色艳得诱人,于是,他忍不住用小树枝蘸上染料水在砖地上信手涂抹起来。几次之后,外祖母发现了外孙的爱好, 便用小瓶子盛上各种染料水,并找来一些废旧纸让外孙在家里尽情挥洒。几天下来,小治平成果颇丰,日月星辰、蔬果鸡鸭……纷纷展现在纸上,虽然朴拙稚嫩,却是他心中永远的童话,那艳丽、鲜活的色彩竟成了他人生的第一个坐标。

到了入学年龄,治平进入县城的城关小学读书。从那时起,酷爱中国文史的父亲便给他讲述了孔子的故事,让他背诵《论语》中的格言、警句。尽管年幼的他还不能深切体悟其中的哲理,但孔夫子从此成了他心目中最有学问、最有智能、也最值得崇敬的人。

文革前一年暑假, 8岁的治平来到居住在北京南城北半截胡同10号的外祖父家。外祖父姓薛, 名景尧, 字平锡, 出身在一个世代书香官宦之家, 读大学时曾经学过美术, 后来又改学法律,喜爱书画收藏,曾著有《薛平锡珍藏书画目》一册,所藏历代名家书画作品近千幅。外祖父见治平临拓高其佩 《竹篱牡丹》 颇有情趣, 虽然平时不是很喜欢治平, 但最终还是对这个外孙另眼看待, 教其执笔运笔、点划勾勒等技法,并指点他临摹家藏名画,每日不辍。整个暑假,治平侵淫于艺术之海, 自得其乐。 开学在即。临行前, 外祖父将事先准备好的文房四宝与徐青藤的 《花果册页》、高其佩的《竹篱牡丹》、赵之谦的 《国色天香》 等名家珍品交与治平,嘱其细细观摩,冀其有成。

正当治平习画渐入佳境,文革浩劫不期而至,丹青之举遂至中辍。10岁那年,虽然他曾以九宫格放大法,精心绘制了一幅埃德加•斯诺所摄头戴八角帽的毛泽东像,但毕竟是偶然为之。闲暇时,便与小伙伴们织网捕鱼,嬉水为乐。后来他又迷上无线电,曾自制万用表、电烙铁、能组装简单的超外差式半导体收音机。初中毕业后,他突然心血来潮,开始阅读尼克松、朱可夫、田中角荣等伟人传记及歌德、海涅、普希金的诗作。在农场期间,他历时一年有余创作了长篇小说《初恋》,遂遭批判,因而搁笔, 发誓永远不再写作。文革结束,19岁的治平分配到北京市蛋品加工厂(原北京市蛋品批发部)当了一名装卸工人。

旧梦重温 登堂入室

1977年,传统文化渐有复苏之势,可巧,此时治平由单位住集体宿舍,搬回到南城北半截胡同20号外祖父给他留下的九平方米小屋。一日,他在屋外窗台下存放劈柴的木箱内,偶然找到劫后幸存的祝枝山书法册页和吴昌硕晚年所作花卉四条屏等名家真迹。后来又在床下一个积满灰尘的精致小皮箱内, 发现了外祖父珍藏和使用过的文房四宝, 内有明万历年间的朱砂八宝印泥、真正老胡开文的麝香徽墨等珍品, 顿时又勾起他中断近10年的丹青梦。工余闲暇, 他徜徉于琉璃厂文化街,吸吮着久违的传统文化乳汁,在一幅幅名家书画精品面前久久地流连。九平方米的小屋便成了他的第一个画室,院中一株百年垂柳浓荫匝地,每以斑驳树影映于窗前,因取斋号曰:“柳荫书屋”。于是,书屋里便常常出现一个夜读的年轻身影,他研读古人法帖,吟咏唐诗宋词,钻研国画技法……往往曙光初露,方才合衣小憩。

翌年九月,治平偶遇苦禅入室弟子、国画家张明先生,晤谈甚欢,遂为莫逆,常在一起切磋画艺。张明先生特请绘画大师李可染先生为治平题写了斋名《柳荫书屋》,之后,白石四子、著名画家齐良迟先生又为治平篆刻了一方名章。

一连数年,治平潜心习画,细心揣摩古人笔法、章法,颇有心得。随后相继结识了李可染、启功、何海霞、秦岭云、白雪石、董寿平、崔子范、娄师白、刘力上、俞致贞等书画大家。1982年春,治平先后又拜娄师白、崔子范为师,娄先生亲自为其篆刻了“南阳村人”、“兴到笔随”等印章。崔先生亦是对其关爱有加,寄予厚望,曾手把手教其作画。不久,治平兴致所至,秋游庐山,为眼前美景所陶醉,欣然创作了《小孤山》、《黄龙潭》等国画山水作品,时年26岁。

1984年是邓治平印象中颇为难忘的一年。这年8月,他购得国画大师陆俨少先生的佳作《双清图》,极为喜爱,日夜品读,不忍释手,并因画意而改斋号为《梅竹书屋》,从此他更觉得挥毫自如。次年,在娄师白先生的指导下,创作了长2.6米、宽1.3米的巨制《荷塘苍鹭》。接着,他春游安徽九华山,登临奇壑幽谷,瞻拜释迦、地藏,心有所感,不能自抑,形诸笔墨,创作出《给孤独园》等系列作品。

1987年4月20日,年届而立之年的邓治平登门看望著名画家白雪石先生。先生兴致盎然,晤谈之下,欣然命笔,当场作画。治平细心观摩,见先生笔走龙蛇,信手点染,仿佛有无尽诗情画意一起奔向笔端,知先生之艺,已臻化境,深为叹服,亦颇有领悟。一年后,应张明先生之邀,治平携数幅新作拜访书画大家董寿平先生,董老一一阅看,连连称誉,当场画墨竹一幅赠与治平,以示嘉勉。董寿平先生既是书画大家,又是驰名海内外的书画鉴赏家,既得其首肯,治平心中十分激动,十年辛苦,至此方登堂入室矣!

遍历山川 厚积薄发

其后,邓治平步履匆匆,他要走向更多的名山大川,造访更多的名人故地,瞻礼更多的文化古迹……他知道,必须“外师造化,中得心源”,将造化留给中华大地这片热土的山川风物、人文精神之美,以自己独特的艺术视角诉诸笔端。

他先到了浙江水乡绍兴,这里有大禹、王羲之、陆放翁的足迹,有着蔡元培、鲁迅、罗家伦的故居和随处可见的古越文化遗风,乘兴之余,他画下《东湖佳境》作为纪念。接着,他来到盛夏的河北白洋淀,体会北方水乡的特有韵味。他的祖籍在容城县南阳村,离这里不远,有着太多的故事,十里荷花淀的美景也太令他向往了,后来创作了得意之作《荷塘鸳鸯》以记此行。

随后, 他赶赴湖南湘潭白石老人故乡白石铺踏访老人早年的岁月, 要在这块名人辈出之地,寻觅老人如何从一名细木工匠成为现代国画巨匠的艰辛历程,他的《藕塘盛夏》等作品融入了对老人无尽的崇敬和思念。1992年6月,湘潭市 《齐白石纪念馆》特礼聘他为该馆顾问。开馆庆典之际,他亦将《飞雀与瓜叶菊》画作赠送该馆永远收藏。为不虚此行,他与著名画家刘春华等人一起攀上了南岳衡山,在这佛道圣地,他们巧遇一老尼。老尼相貌清奇,言语不凡,开口便断他能诗善画,此乃命中之缘,只是成功非易,要岁岁年年辛劳进取,方可得其大成。老尼言罢,治平心中忽有所悟,后作《笔砚图》并题了一首小诗:“擅诗擅画命中缘,曾是衡山老尼占。欲想功成非易事,岁岁辛苦砚池边。”

不久,他的身影出现在巴山蜀水,他要访峨眉山之秀、青城山之幽、都江堰之奇、长江三峡之险,顶礼普贤如来道场、青城道家洞天、李冰父子遗迹和李太白、杜工部都曾放歌过的高江急峡。接着,他虔诚朝拜了乐山大佛,继而又来到武汉三镇的黄鹤楼,俯瞰大地万象,遥想当年青年才俊崔颢登临此楼,披襟把盏,挥毫赋诗的神采。他此行所获甚丰,形诸画作的则有《朝阳洞》、《雷洞坪》、《双桥清音》等系列作品。

那么,下一行程该去向何方?应该是大西北,那久远的苍凉和雄浑,不过,行前他还是先去了趟山东泉城,那是词人辛稼轩和李清照的故乡。在济南,他拜谒了“李苦禅纪念馆”和“王雪涛纪念馆”,缅怀二位画坛尊者的艺术旅程,返回北京后,他便向大西北进发了。一路下来,古都西安、重镇兰州、银武威、金张掖、古郡酒泉,一一从眼前掠过,直至“大漠孤烟直,长河落日圆”的古嘉峪关,再经由百里流沙至敦煌、至莫高窟、鸣沙山、月牙泉。这是一次中国古文化之旅,从轩辕黄帝开启的远古黄土文明,到五千年以来深厚的历史与人文积淀,使他觉得自己也突然厚重起来,他的艺术心灵仿佛正与天、与地、与人相通,于是,他“迁想妙得”,开始了艺术苦旅的厚积而薄发。

春风化雨 播迁海外

1995年的金秋9月,对邓治平来说很重要,正是在这个收获的季节, 他的画作在北京荣宝斋和德国、新加坡的画廊开始正式出售,进入海内外艺术品市场。这就意味着,他从此成为一名职业画家, 他的作品将直接面向市场和社会公众, 接受他们最严格的检验。 然而, 他自信且从容,他要让造化之美流淌于笔端,那么,又有谁会拒绝这种美呢?

其实,早在1991年, 他便与张明先生在北京墨西哥驻华使馆共同举办了《张明、邓治平中国画展》,他参展的五幅花鸟画作品被外交官们认购了三幅,这使他信心陡增。其后,他的好友、书画鉴赏家宁宁先生先后在德国的斯图加特和新加坡为他举办了个人画展,迭获佳誉。

的确, 在邓治平的国画创作中,写意花鸟画逐渐占了越来越大的比重,在这个领域他倾注了更多的心血。当传统笔墨技法在古人和近人中已臻极致,那么,后来人路在何方?终于,他发现传统国画存在着巨大的色彩空间,这是古人在不经意间留下的。因古代文人画融入禅风道骨,最重笔墨情趣,追求的是天人合一的境界和淡泊宁静的精神寄托,因此在色彩上尽量淡化、虚化,与民俗画风中的浓墨重彩恰成鲜明对比, 倘将两者结合起来,再借鉴西洋美术的色彩理念,那么,这样的国画作品既植根传统,亦将更富于时代特征,也将为更多的海内外公众所喜爱、所认同。2000年5月,邓治平在题《牡丹》的诗中写道:“ 青藤雪个画坛杰,路到白石已断绝。要谢老天独爱我,偷施浓彩补前缺。”于是,他的系列写意花鸟画作品以其鲜活明丽、率性天然和强烈的视觉冲击力崛起于中国画坛,受到媒体和公众关注,并大步走向海外。

1995年, 北京中央人民广播电台率先播发了对他的专访, 标题为《浓涂重抹总相宜》。随后,他的《双鹤》、《秋色秋声》、《玉簪花》、《鸢尾蜻蜓》、《墨猫棕榈》、《池塘鹅柳》等诸多作品及相关评介文章,相继在《文艺报》、《时代潮》、《美术观察》、《中国民族博览》、《中国时代画报》和《江南时报》等报刊上发表,并出版了《邓治平画集》。著名画家何海霞先生观其画后欣然题词曰:“鸟语花香皆佛法,水流风动亦禅心”,对其画作给予了高度的评价。娄师白先生也以《笔无媚态,色无俗容》为题,在《北京日报》上撰文热情评介了他的绘画成就,赞扬他“在色彩上对中国画进行了一次空前的革命”。

与此同时,邓治平应加拿大中加文化教育交流促进会之邀在安大略省中国美术馆举办了《邓治平画展》,星岛日报等当地报纸纷纷报道了画展的盛况,北美华报称“邓治平为当今中国画坛上少有的绘画人才”。他的画作《富贵祥和》等被北美华报隆重推出,同时发表了旅加著名画家朱军山先生特意为此撰写的评论文章《画意诗情——中国著名画家邓治平的艺术世界》。2002年10月,邓治平的力作《藕塘盛夏》又在加拿大多伦多《国际艺术双年展》上获奖。

如今,邓治平的艺术之旅正步入新的坦途,作为中国美术家协会会员,作为著名画家和书画鉴赏家,他在想什么呢?也许他正在想,如何将凝聚着中华人文精神和饱含自然造化之美的国画艺术推向更广袤的世界;也许他正在追忆幼年时用树枝蘸着染料水在砖地上尽情涂抹的那段快乐时光……

1998年5月6日于北京

此文于2005年7月发表于《花鸟画研究》杂志