上海大学各学院公布了2025年的考研复试分数线,这事儿吧,乍一看挺平常,不就是一年一度的例行公事嘛。但仔细想想,这根线划下去,几家欢喜几家愁,牵动的可不仅仅是考生的个人命运,也反映出一些挺有意思的社会现象。就拿我自己来说,当年考研那会儿,每天早上六点摸黑起床,背政治背到头昏脑胀,就为了能过那条线。

现在想想,当时真是卯足了劲儿,恨不得把图书馆搬回家。可问题来了,这么多人挤破头想考研,到底是为了啥?有人说是为了提升学历,找个好工作。这话没错,但也不全对。现在本科学历遍地都是,似乎不读个研究生,都不好意思说自己是知识分子。但读研真的就能保证找到好工作吗?

看看现在的就业形势,恐怕未必。与普遍认知不同,实际情况是,研究生毕业生的就业压力,一点也不比本科生小。甚至在某些行业,高学历反而成了“高不成低不就”的尴尬存在。这就有点意思了,花了这么多时间和金钱,结果发现“投资”回报率并不高,这到底是哪里出了问题?一部分人觉得,考研是为了逃避就业。与其直接面对残酷的职场竞争,不如先在学校里缓冲几年,给自己多一点时间思考未来。

这种想法可以理解,但说实话,也挺无奈的。这就像是把问题暂时搁置,而不是真正解决问题。另一部分人则认为,考研是为了追求学术理想。他们对某个领域充满热情,渴望深入研究,做出一番成就。这种想法当然值得尊重,但现实往往是,学术之路并不好走,需要付出巨大的努力和牺牲。其实,不同立场的人都有自己的道理。

考生们焦虑,学校也面临着压力。扩招的呼声越来越高,但教学资源和服务能力能否跟上?导师们能不能真正指导学生,而不是把他们当成廉价劳动力?这些都是需要认真思考的问题。当我们习惯性地将考研热归结为“学历崇拜”时,是否忽略了更深层次的原因?比如,优质教育资源分配不均,导致学生不得不通过考研来争取更好的平台;社会流动性减弱,使得学历成为向上流动的敲门砖;经济发展转型,需要更多高层次人才,但人才培养模式却相对滞后。

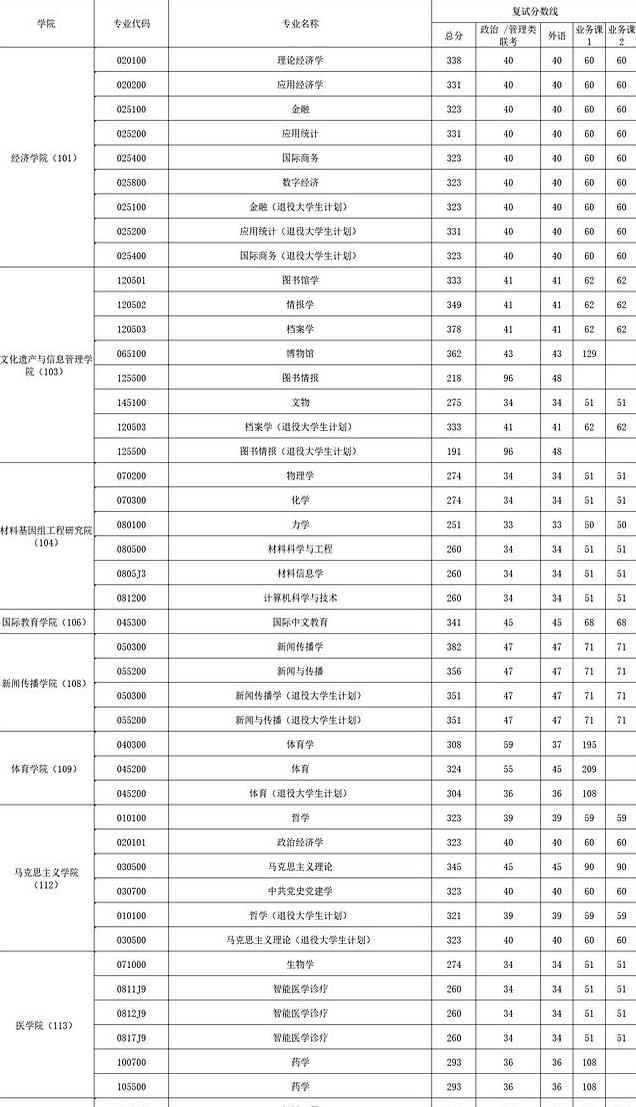

仅以上海大学为例,作为一所211、双一流高校,它的复试分数线自然备受关注。但仔细想想,上大的分数线高了,其他学校呢?全国几百万考生,最终能顺利上岸的,毕竟只是少数。那些没能过线的考生,他们的努力和付出,难道就毫无价值吗?说到底,考研只是一种选择,而不是唯一的出路。条条大路通罗马,关键是要找到适合自己的路。

社会应该提供更多元化的发展机会,让每个人都能找到自己的价值。就像我当年,虽然最后也算顺利毕业,但回过头来看,考研的经历,对我来说,更像是一次人生的历练。它教会我如何制定目标、如何克服困难、如何面对失败。这些经验,比研究生学历本身,更有价值。所以,不管你是否上了今年的复试线,都别灰心。人生的路还长,机会还有很多。重要的是,你要知道自己想要什么,然后努力去追求。而社会也应该更加包容,为每个人提供更多实现梦想的可能性。