阳光明媚的一天,小李坐在车里,被面前的驾驶系统深深吸引。

这不是他第一次体验自动驾驶,却是第一次真正感受到科技的魔力。

屏幕上显示的不仅是路况,还有各种精确到微米的动态信息,车辆仿佛有了自己的生命。

而就在他体验新的华为乾崑ADS 4.0系统时,他不禁想:2025年,华为真的能在L3级自动驾驶领域独领风骚吗?

2025年L3级自动驾驶:华为乾崑ADS 4.0的独特优势华为乾崑ADS 4.0,这个名字在自动驾驶领域并不陌生。

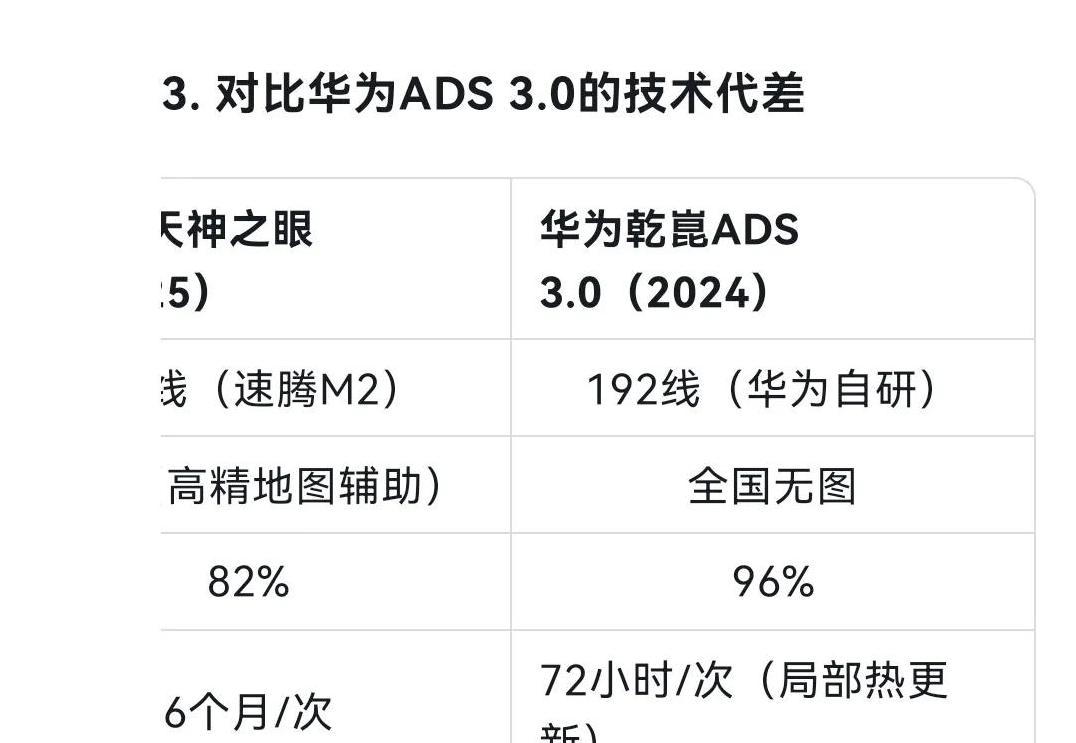

有人说它是未来,硬件上,它搭载了昇腾630芯片,算力达800TOPS,此外,还装配了192线激光雷达、4D毫米波雷达,这一切配置让它在感知能力上超越了大部分竞争对手。

再加上其端到端神经渲染架构,车辆的决策和控制几乎做到零延迟,甚至有人实验发现,它的平均接管率已经低至每千公里0.05次。

这种技术代差确实让华为乾崑ADS 4.0显得特别出众。

小李回想起上次在城市中试驾时,即使是复杂的路况下,如夜间行车和雨雪天气,车辆依然能精准避障,并安全行驶。

这种体验,不仅仅是硬件的强大,更得益于其软件的高效。

小鹏、特斯拉及其他厂商的竞争状况

尽管华为的表现非常耀眼,但小鹏、特斯拉等厂商也并非毫无作为。

小鹏的自动驾驶系统一直以来都以视觉方案为主,预计在2025年,小鹏将推出搭载Orin Thor芯片的新车型,并且其传感器的精度和种类也会有所提升。

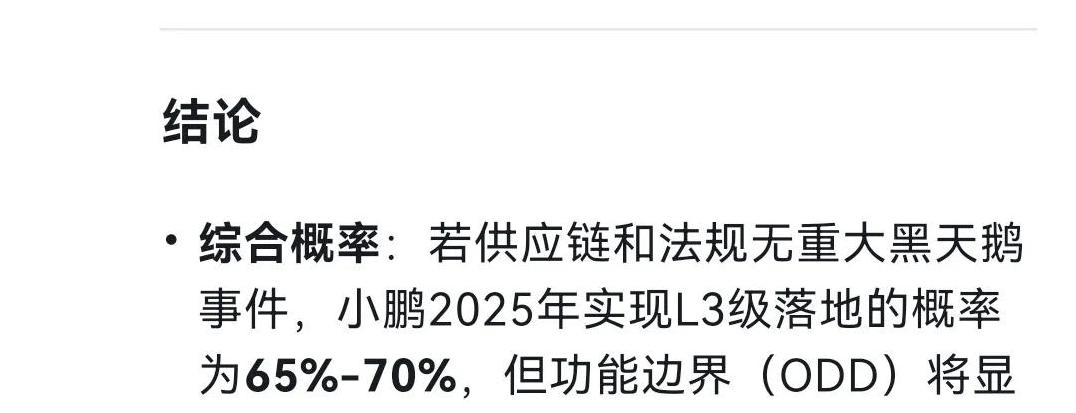

但是,摆在小鹏面前的最大挑战是市场实践和经验的累积,要知道,即使是华为,也经历了无数个日夜的数据训练和路测。

再看特斯拉,虽然它取消了毫米波雷达,依靠视觉方案一直在努力,但雨雪天气下的感知弱点仍然明显。

此外,在国内外法规适配性上,特斯拉的硬件策略面临不小的合规压力。

不少业内人士担心,特斯拉能否在2025年前达到L3级的标准,还有待观察。

除了小鹏和特斯拉,地平线和Momenta这两家公司的表现也引人关注,它们同样在为实现L3级自动驾驶而努力。

地平线的J6+搭载了高算力芯片,但软硬协同的优化不足,这成为其短板。

而Momenta的系统虽然在高精地图的依赖上有所改进,但是实时重建能力上依然不及华为,这也导致其接管率偏高。

法规适配性与量产能力的综合评估在自动驾驶技术快速发展的背后,法规适配性一直是个绕不开的话题。

华为乾崑ADS 4.0已经通过了工信部的L3认证测试,并且支持责任转移条款,这对于消费者,无疑是一个巨大的安心保障。

得到了认证,只是万里长征的第一步。

小鹏虽然在技术上不断突破,但其法规适配性上还需要进一步打磨。

特斯拉的纯视觉方案一旦遇到法规强制要求配备冗余传感器的规定,也将面临调整策略的挑战。

除了法规,量产能力也是一项关键指标。

华为预计在2025年拥有超过150万辆搭载乾崑ADS 4.0的车辆,这将为其巨大的数据收集和持续优化提供保障。

而小鹏和特斯拉在量产规模上尚需更大的突破,地平线和Momenta则更依赖合作伙伴的量产能力,这也使得它们的市场反馈较为缓慢。

Deep Seek作为技术分析机构,对2025年自动驾驶发展提供了不少洞见。

他们认为,华为乾崑ADS 4.0的领先地位在短期内难以被撼动,这不仅在硬件配置上实现了超越,还在数据和生态系统上建立了自己的壁垒。

他们也指出,潜在的市场变数依然存在。

比如,小鹏与滴滴的合作,一旦大规模推行,其数据积累速度将会大幅提高。

同样,如果特斯拉能够削减数据依赖并改善法规适配问题,也有可能扭转局面。

回到小李的车上,在华为乾崑ADS 4.0系统的指引下,他顺利到达了目的地。

此刻他不得不承认,自动驾驶的发展真是迅猛,仅仅几年时间,华为已经走到了前列。

2025年会怎样?

这是一个无法最终给出答案的问题,但华为乾崑ADS 4.0的存在,确实让我们看到一个可能的未来。

除了技术的比拼,法规的演进和消费者的接受程度同样重要。

这不仅是车企之间的一场竞赛,更是关乎每一个普通人的出行革命。

在这场革命中,华为能否独领风骚,还有待时间的验证。

但可以肯定的是,作为消费者的我们,将会成为这一技术革新的最大受益者。

希望未来的自动驾驶世界,不仅更智能,还能带来更多便利和安全。

最终,读者们或许会在未来某天,坐在一辆智能汽车中,体验到这场技术革命带来的美好生活。

这是每一个技术革新者的努力成果,也是每一个普通人对未来生活的美好期待。