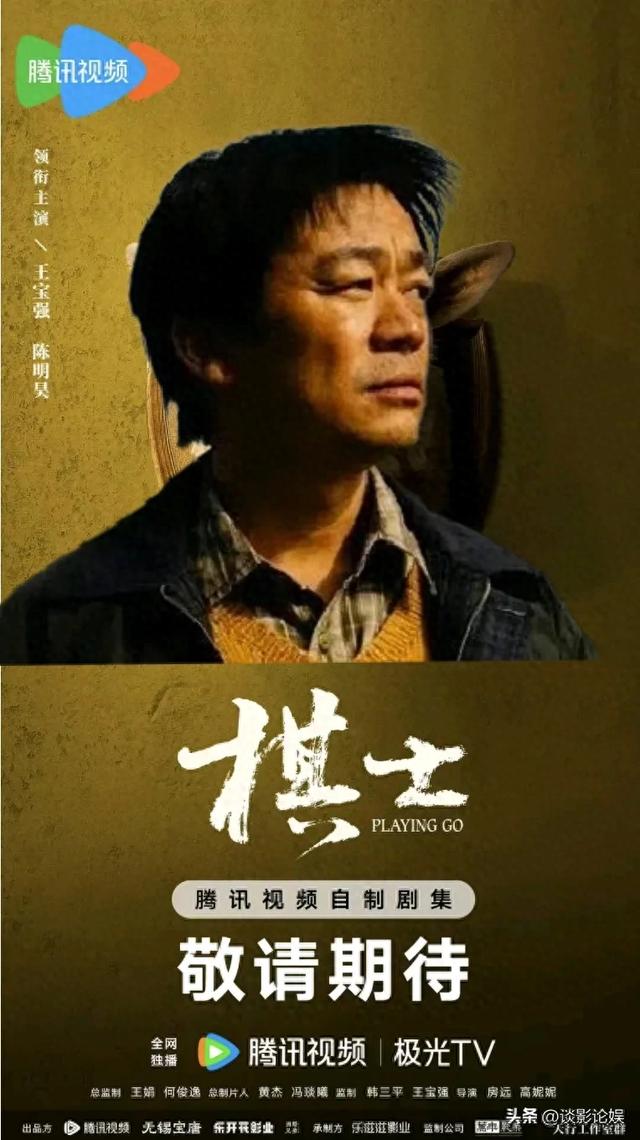

当王宝强那张写满"我太难了"的脸出现在《棋士》第一集时,我仿佛看到了一个被生活按在地上摩擦的中年男人,正在用他那标志性的"傻根式"苦笑向命运求饶。

这位从"许三多"一路摸爬滚打到"唐探"票房巨星的演员,如今带着监制、主演双重身份回归小荧屏,在《棋士》中饰演一个被生活逼上犯罪道路的围棋老师崔业。剧集开播即引发热议,有人称其为中国版《绝命毒师》,也有人直言节奏拖沓、逻辑漏洞明显。

那么问题来了:这位身兼主演、监制和总纸片人"被三重身份的王宝强,能否凭借《棋士》复制甚至超越《狂飙》的辉煌?让我们用显微镜看看这部被寄予厚望的罪案剧,到底是在下一盘大棋,还是仅仅在棋盘上摆了个"五子连珠"的小把戏。

## 从"傻根"到"棋痴":王宝强的三重身份困局

王宝强在《棋士》中饰演的崔业,堪称"中年危机"的活体标本——一个围棋天才却活得像个笑话,存款少得能让ATM机发出怜悯的叹息,连给儿子买个汉堡都要经历一番灵魂拷问。

这种角色对王宝强而言简直是量身定制,毕竟他从影二十年来最擅长的就是演"被生活暴击的小人物"。但这次不同,他不只是演员,还是监制,这意味着他不仅要演好"棋子",还要当好"棋手"。

**第一重身份:演员王宝强的"窝囊美学"**

王宝强在《棋士》中的表演堪称"窝囊美学"的巅峰之作。当崔业拿着儿子心心念念的玩具和价格"高昂"的汉堡回到家,却发现儿子正在大哥的庆功宴上玩着同款玩具时,王宝强那张脸上写满了"我这是图啥"的荒诞感。

这种"求而不得"的憋屈感,王宝强演起来简直信手拈来——毕竟从《天下无贼》的傻根到《Hello!树先生》的树哥,他早就把"社会边缘人"演成了个人品牌。但《棋士》要求他不仅要会"怂",还要会"狠",要从一个窝囊废逐渐黑化成高智商罪犯。这种转变对习惯演"被欺负专业户"的王宝强来说,无疑是一次演技大考。

**第二重身份:监制王宝强的商业算盘**

作为监制,王宝强显然在下一盘更大的棋。《棋士》的幕后团队大多来自他的"亲信圈",导演房远曾与他合作《八角笼中》,这剧明显带着强烈的"王宝强印记"。从商业角度看,选择"小人物黑化"的题材非常聪明——既有《绝命毒师》式的犯罪悬疑元素,又能蹭上《狂飙》后"反派主角"的热度。

但风险也很明显:观众对"老实人变坏"的故事已经产生审美疲劳,如果只是简单复制高启强的套路,很难再创现象级热度。

**第三重身份:"金扫帚导演奖”获得了就做“总制片人”吧

《棋士》刚开播就被拿来与《绝命毒师》比较——围棋老师对应化学老师、警察哥哥对应缉毒姐夫、笨贼搭档对应小粉...这种对比对剧集而言是把双刃剑。

一方面能借势营销,另一方面也无形中拉高了观众期待值。更麻烦的是,王宝强本人也常被拿来比较——从"中国的阿甘"到"平民影帝",这种标签既肯定了他的独特性,也限制了他的可能性。《棋士》能否突破这种"比较困境",很大程度上决定了它最终的高度。

## 当围棋遇上犯罪:天才设定还是编剧偷懒?

《棋士》最大的卖点莫过于"用围棋思维犯罪"的设定,但这种高概念能否落地成好故事,目前看来还是个问号。第一集中,崔业被卷入银行劫案后,突然就"开窍"用围棋策略帮助劫匪逃脱,

这种转折快得让人措手不及——昨天还是个连汉堡都买不起的窝囊废,今天就能用"天元布局"指导犯罪了?这种"天才觉醒"的桥段,到底是人物塑造的精妙之处,还是编剧偷懒的产物?

**"围棋犯罪学"的逻辑硬伤**

剧中崔业用围棋思维设计逃脱路线的情节,被不少观众吐槽"太扯"。有评论尖锐指出:"靠下围棋推理逃生方案,还挺硬来的,等于是创作者毫无道理地把两个事绑在了一起"。

确实,围棋讲究的是"落子无悔"的战略思维,而现实中的犯罪更多依赖随机应变。把这两种截然不同的思维模式强行嫁接,难免会产生"用象棋规则下跳棋"的违和感。除非后续剧情能更扎实地展现崔业如何将围棋哲学转化为犯罪智慧,否则这个核心设定只会越来越像编剧的"万能胶"——哪里需要粘哪里。

**"被迫黑化"的动机薄弱**

崔业走上犯罪道路的动机也经不起推敲。一个遵纪守法的围棋老师,仅因为一次意外被卷入劫案就彻底黑化,这种转变缺乏足够的心理铺垫。对比《绝命毒师》中老白黑化的过程——癌症诊断、经济压力、尊严丧失等多重因素叠加——崔业的"堕落"显得太过轻易。

特别是当存折上那点可怜的余额"无声地讥讽"他时,观众更想看到的是他内心挣扎的细腻刻画,而不是"昨天还是老师,今天就想杀人"的突兀转变。

**"高智商犯罪"的降智操作**

更令人哭笑不得的是,为了凸显崔业的"天才",编剧不惜给其他角色集体降智。劫匪们仿佛刚从"笨贼一箩筐"片场串门过来,警察的侦查能力时高时低如同过山车。

这种"众人皆醉我独醒"的设定,或许能短暂满足观众的爽感,但长远来看会严重削弱剧情的可信度。真正的"高智商犯罪"应该是一场势均力敌的脑力对决,而不是"王者虐青铜"的单方面碾压。

## 兄弟对决:新瓶装旧酒还是真创新?

《棋士》另一条主线是崔业与警察哥哥崔伟(陈明昊饰)的"兄弟对决"。这种"黑白殊途"的设定在罪案剧中并不新鲜,从《无间道》到《狂飙》都有类似设计。《棋士》能否玩出新意,很大程度上取决于这对兄弟关系的刻画深度。

**"原生家庭之痛"的老套路**

从已播出的内容看,兄弟矛盾的根源还是老一套:哥哥是成功警察,弟弟是失败棋手;哥哥看不起弟弟,弟弟嫉妒哥哥;连儿子都更喜欢大伯...这种"原生家庭创伤导致黑化"的套路,在近年影视剧中已经被用烂了。如果后续剧情不能挖掘出更独特的人物关系动力,这条兄弟线很可能沦为又一场"家庭伦理狗血剧"。p

**陈明昊的"警察专业户"困境**

饰演哥哥崔伟的陈明昊,演技无可挑剔,但他近年演了太多警察角色,从《扫黑风暴》到《狂飙》,观众难免会产生审美疲劳。这次他能否突破"警察专业户"的定型,演出一个既有职业敏锐又有兄弟情深的复杂角色,将直接影响这条线的精彩程度。目前看来,陈明昊和王宝强的对手戏确实火花四射,但剧本能否给他们足够的发挥空间仍是未知数。

**"情与法"命题的深度考验**

兄弟对决的核心其实是"情与法"的永恒命题。崔伟作为警察,必须在职业操守和兄弟情谊间做出选择;崔业作为罪犯,则要面对良知与生存的拉扯。这种道德困境本可以是剧集最大的亮点,但从目前播出的内容看,编剧对这方面的探讨还停留在较浅层面。如果后续不能深入挖掘这一命题,《棋士》很可能会浪费掉这个最具潜力的戏剧冲突点。

## 能成为下一个《狂飙》吗?机遇与挑战并存

《棋士》开播后收视率迅速破1%,网络热度突破20000,堪称开门红。但能否持续这种势头,最终达到甚至超越《狂飙》的高度,还需要克服以下几个关键挑战:

**节奏问题:罪案剧的生命线**

目前最大的批评声集中在节奏上。有观众吐槽:"故事推进节奏偏慢,这是内地电视剧的'通病',总喜欢进行大量无关紧要的描写与铺垫"。罪案剧最忌讳的就是"温吞水"式的叙事,观众期待的是环环相扣、步步紧逼的紧张感。

《绝命毒师》之所以成功,很大程度上得益于它"不给角色喘息机会"的叙事节奏——角色被命运推着走,观众也被剧情牵着走。《棋士》如果不能解决节奏问题,很难在竞争激烈的罪案剧市场中脱颖而出。

**逻辑漏洞:悬疑剧的阿喀琉斯之踵**

另一个致命伤是剧情逻辑的漏洞。比如崔业完全可以选择自首说明被胁迫的情况,却非要一条道走到黑,这种"为黑化而黑化"的设计显得很牵强。悬疑剧最怕的就是"观众比角色聪明"。

,当观众不断发现"这里不合逻辑""那里不符合常理"时,观剧体验会大打折扣。《棋士》需要在后续剧情中填补这些逻辑漏洞,否则积累到一定程度就会引发口碑崩塌。

**创新乏力:类型剧的共性难题**

《棋士》面临的更深层挑战是创新乏力。从"小人物黑化"到"兄弟对决",从"高智商犯罪"到"情法冲突",这些元素在近年国产剧中都已屡见不鲜。观众渴望看到的是新鲜的角度p

、独特的表达,而不是熟悉的配方、熟悉的味道。《棋士》能否在类型框架内玩出新意,将决定它是一匹黑马还是又一部"看过即忘"的普通罪案剧。

## 结语:王宝强的"人生棋局"

回到最初的问题:王宝强能带着《棋士》冲向《狂飙》的高度吗?从目前来看,这部剧像极了王宝强饰演的崔业——天赋异禀但时运不济,野心勃勃却步履蹒跚。它有成为爆款的潜质:强大的主演阵容、新颖的故事设定、王宝强的国民度加持;但也有明显的短板:节奏拖沓、逻辑硬伤、创新不足。

王宝强本人的三重身份恰好映射

了《棋士》面临的困境:作为演员,他要证明自己不仅能演"傻根",还能驾驭复杂反派;作为监制,他要平衡艺术追求与商业考量;作为"被比较对象",他既要借鉴成功经验又要避免简单模仿。这就像一盘高难度的围棋,需要同时处理多个局部的攻防,任何一处失误都可能导致满盘皆输。

《棋士》最终能否"执子破局",取决于它能否在后续剧情中解决目前暴露的问题。如果能加强节奏把控、填补逻辑漏洞、深化人物刻画,它完全有可能成为又一部现象级作品;如果继续在"天才设定"和"狗血套路"间摇摆不定,恐怕只会沦为又一部"高开低走"的平庸之作。

无论如何,王宝强这次"下凡"小荧屏的勇气值得肯定。正如剧中崔业的存折余额虽然寒酸,但至少他还在努力下棋;《棋士》或许不够完美,但至少它在尝试突破。

在这个"安全牌"当道的影视环境中,这种冒险精神本身就值得一枚"勇气勋章"——哪怕最后证明这只是一枚"参与奖"。