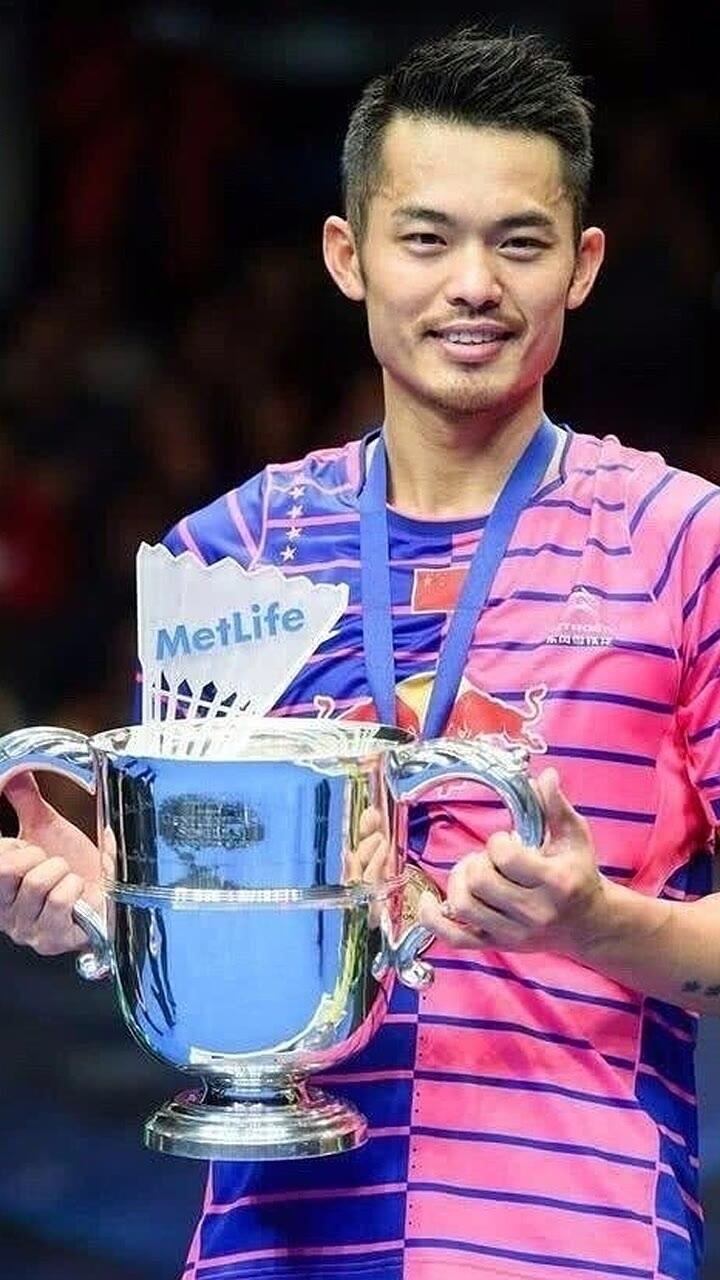

林丹青少年训练营选材标准:科学体系培育羽坛新星

2025年林丹青少年羽毛球训练营即将启动招生,这位双圈全满贯得主近日在接受采访时首度公开其独创的"三维立体选材体系"。与传统的单一技术选拔不同,该体系将运动员潜能划分为技术、体能和心理三个维度,每个维度下设12项具体指标。其中"网前手感测试"要求学员在3分钟内完成200次精准搓球,误差不超过10厘米;"耐力评估"则采用多球训练模式,连续50个后场杀球落点偏差需控制在30厘米以内。值得注意的是,训练营特别引入脑波监测设备,通过分析学员在高压下的专注度变化来评估心理素质。

技术天赋与运动智商并重 训练营技术测试中最具特色的是"战术应变能力"考核,学员需在教练随机给出的5种比赛场景中,10秒内做出最佳回球选择。林丹表示:"我们不仅看击球动作是否标准,更注重判断力和预判能力。"去年训练营冠军王梓睿正是凭借88%的战术选择正确率脱颖而出。训练营还开发了VR模拟系统,通过重现李宗伟、陶菲克等名将的经典球路,测试学员的临场学习能力。

体能标准突破传统认知 在体能选拔方面,训练营推翻了"身高决定论",转而采用"动态身体协调性"测试。学员需在特制的不稳定平台上完成杀上网组合动作,同时保持重心偏移不超过15度。林丹解释:"羽毛球不是选模特,我的身高在当今标准可能落选,但灵敏度和爆发力弥补了一切。"训练营的体能评估还包含独特的"30秒变速折返"测试,考察学员在极端疲劳下的动作稳定性,这与传统体校的固定距离跑测试形成鲜明对比。

心理评估引入前沿科技 训练营与中科院心理所合作开发的"抗压指数"测评成为亮点。学员在完成技术测试的同时,需同步解答随机出现的数学题,以此模拟比赛中的多重任务处理能力。林丹强调:"现代羽毛球比拼的不仅是技术,更是大脑。"去年入选的13岁学员李佳雯就因在突发干扰下仍保持90%的击球成功率获得重点培养。训练营还设置"逆境模拟"环节,通过AI系统实时调整对手水平,观察学员在比分落后时的自我调节能力。

因材施教的培养理念 林丹训练营最显著的特点是拒绝"流水线"培养模式。教练组会根据每位学员的测评报告,量身定制"技术短板强化方案"。例如爆发力突出但耐力不足的学员,会获得特殊的间歇训练计划;心理素质过硬但技术粗糙的学员,则安排更多多球训练。这种个性化培养已初见成效,2024年输送至国家青年队的5名学员全部入选世青赛阵容。随着新一期招生启动,这套融合传统经验与科技手段的选材体系,正在为中国羽毛球培养更多"不完美但特色鲜明"的好苗子。