阿拉伯人的故乡

阿拉伯人的故乡

阿拉伯半岛面积322万平方公里,气候干旱,土壤贫脊,缺少林木,沙漠广布,景色十分单调。但是阿拉伯半岛之所以没有成为不毛之地,原因就在于干草原和绿洲的存在。干草原、绿洲加沙漠,就是阿拉伯人的故乡。

因此,在阿拉伯半岛上存在着两类主要的居民:游牧民族和绿洲居民。其中,游牧民族占大多数,逐水草而居,其中最著名的就是贝都因人,意即“沙漠中的游牧人”。少量农业主要分布在绿洲和西南部的也门,也门是整个阿拉伯半岛自然条件最好的地区,素有“阿拉伯福地”之称,曾经建立过较发达的文明国家。

在7世纪之前,半岛上的阿拉伯人仍然处于部落林立时代,没有形成过统一的国家。其中,位于红海沿岸汉志地区有一个特殊的部落,因为地处东西方的交通要道上,以经营商业为主,这个部落就是大名鼎鼎的古莱什部落,伊斯兰教“先知”穆罕默德就出于此部。

由于波斯萨珊帝国和拜占庭帝国以及萨珊帝国与阿克苏姆王国的长期战争,阿拉伯人的生活被打破,农业生产遭到严重破坏,商业日渐衰落,社会动荡不安。这个时候,无论对于阿拉伯贵族还是中下层平民来说,实现阿拉伯各部的联合,建立一个统一的国家已经迫在眉睫。

风起麦地那——伊斯兰教复兴和政权初创

570年,伊斯兰教的复兴者、“先知”穆罕默德出生于汉志地区的麦加,一个古莱什部落的破落贵族家庭。他所在的哈希姆家族在麦加有一定权势,但是处于次等地位,跟头号大佬倭马亚家族没法比。

穆罕默德从小历经坎坷,幼年丧父又丧母,在祖父和伯父抚养下长大。25岁时,穆罕默德娶了麦加富孀赫蒂彻而变得富有。从此,穆罕默德有了稳定富足的生活,这为其日后的传教活动创造了条件。

在穆罕默德复兴伊斯兰教之前,阿拉伯半岛上存在着犹太教、基督教和其他多神教。610年,穆罕默德一天夜里接受真主“安拉”的天启和使命,开始秘密传播伊斯兰教。所以,这一年被看作是伊斯兰教的创立之年,穆罕默德通常被看作是伊斯兰教的创始人。

不过,很多文献上说穆罕默德只是伊斯兰教的复兴者和传播者,最后一位“先知”。伊斯兰是阿拉伯语音译,意为“皈服、顺从”。伊斯兰教的信徒被称作穆斯林,“穆斯林”即信仰安拉、服从先知之人。

可是,穆罕默德的传教行为触动了以倭马亚家族为核心的麦加统治集团的宗教领导地位和经济利益,他们尤其不能容忍一个次等破落贵族享有头等贵族的宗教地位。于是,麦加贵族们开始迫害穆罕默德。

622年,穆罕默德被迫出走雅特里布城。雅特里布城因穆罕默德的到来而改名为“麦地那”,意为“先知之城”,成为日后与麦加、耶路撒冷并立的伊斯兰教三大圣地之一。

麦地那的居民多为手工业者和农民,分为5个部落,其中3个犹太部落,2个阿拉伯部落。伊斯兰教教义里有扶贫济困之义,加上穆罕默德解决了两个阿拉伯部落之间的纷争。所以,穆罕默德的传教行为获得了当地阿拉伯人的大力支持,并且他还利用麦地那两个阿拉伯部落的武装力量,驱逐了犹太势力,迅速统一了周边地区,建立了麦地那联盟。

为了对付穆罕默德,麦加统治集团也建立了麦加联盟。624-627年,麦加联盟接连发动了三次对麦地那的进攻,均以失败告终。之后,穆罕默德领导的麦地那联盟力量越来越大,并获得了一些贝都因人的支持。

630年,为了救援盟友,穆罕默德率军1万兵临麦加城下。然而,双方还没打仗,麦加的贵族首领们就投降了,并皈依伊斯兰教。穆罕默德进入麦加后,捣毁了克尔白神庙的多神像,只保留“黑石”作为穆斯林朝觐圣物。从此,克尔白神庙成为伊斯兰教的大清真寺。克尔白神庙在中国典籍中被译为“天房”,不知怎么的以讹传讹传成了“天方”,比如人们熟知的《天方夜谭》。后来,“天方”一词成为阿拉伯国家的代称。

天房与黑石

同年,穆罕默德在阿拉伯半岛建立了一个政教合一的伊斯兰教国家,定都麦地那,被中国史书以波斯语音译称作“大食国”(Tajik),即阿拉伯帝国。到632年穆罕默德去世时,阿拉伯半岛的很多部落纷纷皈依伊斯兰教并臣服。

四大哈里发——初代阿拉伯帝国但是,穆罕默德并没有实现阿拉伯半岛的统一。632年,穆罕默德去世后没有子嗣,也没有留下遗嘱。经过推选,其好友、岳父兼追随者阿布·伯克尔出任第一任哈里发,“哈里发”意即安拉使者的继承人,也就是穆罕默德的继承人。

哈里发既是阿拉伯帝国最高世俗统治者也是最高宗教领袖,相当于欧洲的皇帝加教皇。从此,阿拉伯帝国进入神权共治时期或者叫正统哈里发时期。阿布·伯克尔在位时平定了各地叛乱,基本上实现了阿拉伯半岛的统一。

634年,欧麦尔一世当选为第二任哈里发。他在位期间,穆斯林在“圣战”的精神感召和物质利益驱动下,走出阿拉伯半岛,大力对外扩张,使阿拉伯帝国真正开始成为一个世界性帝国。所以,从某种意义上讲,欧麦尔一世才是阿拉伯帝国的真正开创者。

阿拉伯帝国要对外扩张,就不可避免的与周围的波斯萨珊帝国和拜占廷帝国两大老牌帝国发生冲突。但是,阿拉伯帝国是一颗冉冉升起的新星,方兴未艾。而萨珊帝国和拜占廷帝国已经老了,长期的战争使它们国力大衰,根本不是阿拉伯帝国的对手。加上阿拉伯人作战英勇,经过的地方又多为草原和沙漠,这个环境他们非常熟悉,所以阿拉伯骑兵作战起来很顺手。

635年,号称“安拉之剑”的阿拉伯帝国大将卡利德领兵进攻拜占廷帝国的叙利亚,攻占大马士革,后因拜占廷援军赶到而被迫撤退。636年,阿拉伯帝国和拜占廷帝国在约旦河支流雅姆克决战,拜占廷军大败,阿拉伯军队重占大马士革,并趁势攻陷阿勒颇、安条克等城。638年,阿拉伯军攻占耶路撒冷,并在那里定居下来。

至此,整个叙利亚和巴勒斯坦并入阿拉伯帝国的版图。

打败拜占廷军后,欧麦尔一世把目光转向东方。634年,阿拉伯军队已经攻占伊拉克大部地区,直逼萨珊帝国首都。636年,阿拉伯骑兵击溃萨珊波斯军主力,并于637年攻占萨珊帝国首都泰西封。642年,阿拉伯军在尼哈温战役中取得决定性胜利,灭亡萨珊王朝,但没有占领整个萨珊帝国国土。

在东征萨珊波斯的同时,欧麦尔一世还派人继续西进。642年,阿拉伯军攻陷弗斯塔特即开罗,并迫降亚历山大港,将埃及纳入阿拉伯帝国的版图。

不过,正当阿拉伯帝国攻城略地,所向披靡之时,欧麦尔一世于644年被一名信仰基督教的波斯奴隶刺死。

之后,倭马亚家族出身的奥斯曼·伊本·阿凡当选为第三任哈里发,继续东征西讨。

645年,阿拉伯军占领利比亚,之后又进占的黎波里。651年,阿拉伯军攻占亚美尼亚、阿塞拜疆、呼罗珊等地。至此,萨珊帝国国土大部并入阿拉伯帝国版图。但是波斯王子卑路斯跑了,在吐火罗部落的支持下继续抗击阿拉伯军,并向唐朝求助。

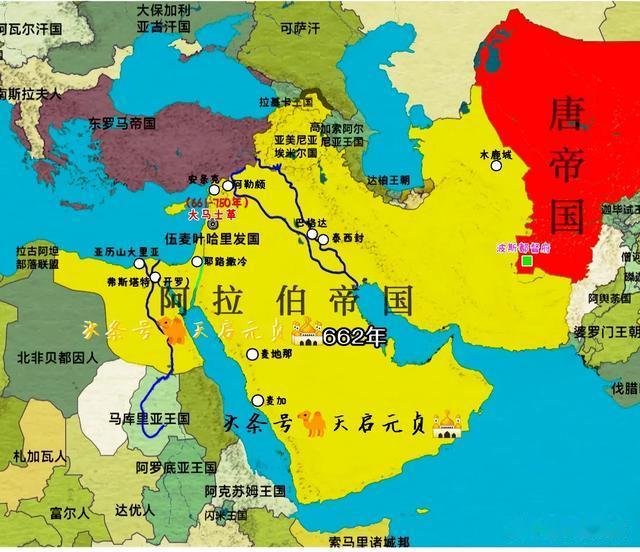

到655年,只用了仅仅二十年,阿拉伯帝国就已经成长为地跨亚非两洲的世界性大帝国,版图面积超700万平方公里,仅次于唐帝国,居世界第二。

正当阿拉伯帝国对外征战势如破竹之时,帝国的内部却发生了分裂。哈希姆家族的部分人以阿里·伊本·艾比·塔里卜为首,对出身倭马亚家族的奥斯曼出任哈里发的合理性表示质疑。

阿里是穆罕默德的堂弟、义子和女婿,他这一派认为只有先知穆罕默德的后裔才有权担任哈里发。于是,阿里·伊本·艾比·塔里卜组建什叶派,与普遍接受奥斯曼继位的逊尼派对立。“什叶派”就是阿里的宗派之意。

奥斯曼虽然使阿拉伯帝国的版图大为扩张,但是其任人唯亲的行为也给了阿里等人以口实。656年,奥斯曼在麦加被反对者刺杀身亡。同年,战功赫赫的阿里当选为第四任哈里发。

但是,阿里的下场也比奥斯曼好不到哪里去。阿里上台后,大肆撤换与奥斯曼有血亲的军政要员,削弱倭马亚家族的权力,引发了他们的反对。661年,阿里也遇刺身亡。四大哈里发,三个被刺杀,也是没谁了。

倭马亚王朝——白衣大食的疯狂

阿里死后,其子哈桑被伊拉克穆斯林拥戴为第五任哈里发。然而,出身倭马亚家族的叙利亚总督穆阿维亚不干了,他对哈桑威逼利诱。于是,哈桑不得不放弃哈里发之位隐退。661年,穆阿维亚被叙利亚等地的阿拉伯贵族拥立为哈里发,建立了世袭的倭马亚王朝,又译为伍麦叶王朝,并迁都大马士革。倭马亚王朝崇尚白色,所以被中国史书称为“白衣大食”。

穆阿维亚以及父亲曾是“先知”穆罕默德和伊斯兰教的反对者,630年迫于无奈才皈依伊斯兰教。穆罕默德可能万万没有想到,他亲手创建的国家日后会落到反对派手里。

倭马亚王朝建立后,一方面残酷镇压国内的反对派,尤其是什叶派和军事民主派;另一方面又展开了更大规模的对外扩张。

在西方,倭马亚王朝卷土重来,于698年攻陷迦太基,消灭了拜占廷帝国在北非的残余势力。710年,阿拉伯帝国又招降了北非的游牧民族柏柏尔人,使之皈依伊斯兰教,与之结为同盟,共同作战。

在东方,阿拉伯帝国的势力从波斯一直扩张到了印度河流域和中亚。654年,阿拉伯军攻占高加索阿尔巴尼亚王国全境,逼近里海;664年,占领喀布尔;674年越过阿姆河,先后占领布哈拉和撒马尔罕。到8世纪初,阿拉伯帝国版图已接近葱岭即帕米尔高原,对唐帝国的边疆构成威胁。

为了阻遏阿拉伯帝国进一步东扩,661年,唐朝在今伊朗东南部设立波斯都督府,由波斯王子卑路斯任都督。然而,由于唐朝忙于他事,波斯都督府很快失陷,波斯王子始终没有能够复国,于677年病逝于唐都长安。

711年,也就是倭马亚王朝第六代哈里发瓦利德一世时,以柏柏尔人将领塔里克·伊本·齐亚德的军队为主力,阿拉伯人与柏柏尔人跨越直布罗陀海峡,进攻西哥特王国。714年,整个伊比利亚半岛,除了北部山区为西哥特残余势力盘踞之外,大部分都被阿拉伯帝国占领。

柏柏尔大将塔里克·伊本·齐亚德

但是,阿拉伯帝国的扩张也是有极限的,并非完全一帆风顺。732年,阿拉伯帝国的军队一度深入法兰克王国境内,但是被法兰克的宫相“铁锤”查理击退,又退回到比利牛斯山一线。716-718年,倭马亚王朝曾经三次进攻拜占廷帝国的小亚细亚和围攻君士坦丁堡,最终都以失败告终,只好退回小亚细亚以东。

但无论如何,在8世纪三十年代,即倭马亚王朝后期,阿拉伯帝国的版图臻于极盛,西起大西洋,东至葱岭和印度河,面积1200万平方公里左右,成为一个地跨亚欧非三洲的大帝国。放眼当时整个世界,连唐朝也无法与之相比。

可是,盛极必衰,阿拉伯帝国的极盛版图没有维持多久就昙花一现,倭马亚王朝也很快陷入一场内乱。

阿拔斯王朝——多事之秋的黑衣大食随着阿拉伯帝国领土的不断扩大,倭马亚王朝的矛盾也日益突出。主要表现为三点:

第一,阿拉伯帝国一开始之所以扩张迅速,一个很重要原因是被征服地区的老百姓改宗伊斯兰就可以减税,很受当地人欢迎。但是随着新穆斯林人数的增加,国库收入越来越少。于是,8世纪初,倭马亚王朝改变政策,新穆斯林也不能少交税赋,使被征服地区的人民受剥削加重。而且,还确立了穆斯林等级制度,阿拉伯穆斯林与新改宗穆斯林地位不平等,前者高于后者。

第二,柏柏尔人在阿拉伯帝国对外扩张中发挥着重要作用,尤其是征战北非和西班牙。但是,对被征服土地分配的问题,阿拉伯人与柏柏尔人发生了矛盾,双方隔阂加深,日渐分道扬镳。

第三,倭马亚王朝统治集团内部也不断发生冲突,什叶派、军事民主派,后来又出了一个阿拔斯派,对逊尼派的倭马亚王朝日趋不满。

8世纪40年代,各种矛盾终于不可避免的爆发出来。739年,北非的柏柏尔人起义,正式与阿拉伯帝国分道扬镳。与此同时,先知穆罕默德的叔父阿拔斯的后裔、伊拉克大地主阿布·阿拔斯也重用了波斯释奴阿布·穆斯林,让其回到波斯领导了747年爆发的呼罗珊大起义。什叶派、军事民主派等一切反倭马亚家族的势力都加入到其中,倭马亚王朝面临着空前的危机。

阿布·穆斯林被称为“阿拉伯帝国的韩信”,一路上势如破竹,攻占了阿拉伯帝国的大部国土,很快就将倭马亚王朝逼入绝境。

749年,阿布·穆斯林和阿布·阿拔斯攻入大马士革,倭马亚王朝的统治被推翻。750年,阿布·阿拔斯建立了阿拉伯帝国第二个世袭王朝——阿拔斯王朝,并迁都巴格达,采用波斯制度。阿拔斯王朝崇尚黑色,所以在中国史书中被称作“黑衣大食”。

可是,这位阿拔斯一登上哈里发的位置,本性就暴露了。阿拔斯把倭马亚家族的成员几乎屠戮殆尽,只有阿卜杜勒·拉赫曼躲过一劫,然后逃往西班牙。消灭了倭马亚家族也就罢了,阿拔斯对功臣和盟友也毫不手软。阿布·穆斯林因功高盖主被处死,跟韩信的下场一模一样;什叶派、军事民主派也被阿拔斯挤走。

阿拔斯王朝一建立,阿拉伯帝国的版图就比倭马亚王朝时小了不少,失去了对北非西部和西班牙的控制。不过西失东补,751年,刚刚立国不久的阿拔斯王朝就与唐朝发生了冲突,两个超级大国爆发了著名的怛逻斯之战。

怛逻斯之战中,唐军的主将是安西节度使高仙芝,唐军共3万人,其中包括葛逻禄和拔汗那国的军队1万人;阿拉伯联军有15万之众。一开始唐军占据上风,可是一向朝秦暮楚的二五仔葛逻禄人突然倒戈,唐军大败,高仙芝等人仅率数干残兵逃回安西。

但不管怎么说,怛逻斯之战最终以阿拉伯帝国的大获全胜而告终。此战之后,阿拉伯帝国的势力进入西域,拔汗那国成为其附属。此战,也标志着西域伊斯兰化的开始,唐朝因为之后发生安史之乱,逐渐失去了对西域的控制。

770年,在阿拔斯王朝消灭了北非的哈里哲派控制区后,阿拉伯帝国的版图再次达到极盛,但是再也恢复不到倭马亚王朝时期的水平。而且,自756年倭马亚家族的阿卜杜勒·拉赫曼在西班牙建立后倭马亚王朝之后,阿拔斯帝国也逐步走向分裂。

8世纪末至整个9世纪,一方面是阿拉伯帝国直控区的繁荣和稳定,另一方面则是各地分裂势力的不断崛起,总督和封建主纷纷自立,形成了一系列独立的王国。

到874年,阿拉伯帝国已经分裂出14个独立王国或教区,版图面积缩水为340万平方公里,而且还在进一步萎缩。

900年,阿拔斯王朝被挤压得一度只能控制两河流域及其附近地区。905年,阿拔斯王朝军队杀入弗斯塔特,灭亡图伦王朝,恢复了阿拉伯帝国一定的版图。

自833年后,面对帝国内部各地不断的起义和独立,阿拔斯王朝第八代哈里发穆塔西姆感觉单靠呼罗珊军团已无力控制局势和保障哈里发的安全。于是,穆塔西姆扩充了大量突厥奴隶组成突厥禁卫军团,最多时有7万人之众。

如此一来,呼罗珊军团与突厥军团为了争权夺利,经常发生冲突。最终,突厥军团势力越来越大,10世纪初,突厥军团军事首领成了“挟天子以令诸侯”的统治者,可以随便废立哈里发。

935年,埃及总督突厥人突格吉拥兵自重,建立伊赫什德王朝,一度扩张到叙利亚,对阿拔斯王朝构成严重威胁。

929年以后,阿拉伯帝国实际上形成了北非的法蒂玛王朝、伊拉克的阿拔斯王朝、西班牙的后倭马亚王朝三足鼎立局面,即进入绿、黑、白三个大食并立时期。

法蒂玛王朝以先知穆罕默德之女法蒂玛而得名,是909年自称法蒂玛和阿里后裔的阿卜杜拉·马赫迪在突尼斯所建,因王朝崇尚绿色,因此在中国史书中被称作“绿衣大食”。法蒂玛王朝一度于969年灭掉伊赫什德王朝,占领埃及、巴勒斯坦和红海东岸,迁都开罗,后于1171年被萨拉丁所建立的阿尤布王朝所取代。

后倭马亚王朝后来分裂成许多泰法小王国,在西班牙和葡萄牙基督复国运动中被各个消灭,阿拉伯人最终被逐出了伊比利亚半岛。

阿拉伯帝国的末路——日落巴格达

945年,白益王朝的波斯军阀艾哈迈德·本·白益进入巴格达,控制了阿拔斯王朝的哈里发。从此,哈里发失去了军政大权,只是名义上的宗教领袖,成为傀儡,被称为“巴格达之囚”。一直到11世纪,阿拉伯帝国的军政大权完全掌握在突厥或波斯将领手中。阿拉伯帝国实际上已经四分五裂,名存实亡。

1055年,塞尔柱帝国崛起之后,阿拉伯帝国阿拔斯王朝的傀儡哈里发卡伊姆又邀请塞尔柱首领图格里勒进军巴格达,打败了掌权的白益王朝。之后,卡伊姆封图格里勒为“苏丹”,并把女儿嫁给他。

从此,阿拔斯王朝的军政大权又落入塞尔柱帝国手里。阿拔斯王朝的哈里发又成了塞尔柱苏丹手中傀儡,仍保留名义上的宗教领袖地位。

1092年以后,塞尔柱帝国陷入王室争权内讧,加上欧洲十字军东侵和1141年败于西辽帝国,塞尔柱帝国一落千丈,逐步瓦解。1143年起,阿拔斯王朝趁着塞尔柱帝国的衰落,开始了最后一轮小扩张,逐步消灭了周边几个小国,使阿拉伯帝国的版图得到一定恢复,控制了一多半伊拉克地区。由此,阿拔斯王朝度过了最黑暗的时期,国祚又延长了百余年。

可是,“青山遮不住,毕竟东流去”,塞尔柱刚去,蒙古人又来了。1258年,成吉思汗的孙子旭烈兀率军攻陷巴格达,阿拔斯王朝末代哈里发穆斯塔欣被处死。至此,日落巴格达,持续500多年的阿拔斯王朝以及600多年的阿拉伯帝国灭亡,其最后的国土并入伊尔汗国。

写在最后阿拉伯帝国灭亡后,阿拉伯人继续活跃在世界历史舞台上。他们不生产四大发明,却将中国四大发明当中的三个,即造纸术、指南针、火药传到了欧洲,引发了一系列变革。在欧洲地理大发现之前,他们仍然控制着西亚和印度洋的贸易,成为联系东西方的纽带。同时,伊斯兰教也随着阿拉伯人的足迹得到广泛传播,成为世界三大宗教之一。

如今阿拉伯国家有22个,总面积1300多万平方公里,人口达4.4亿之多,成为世界舞台上一支不可忽视的重要力量,阿拉伯语也成为联合国六大工作语言之一。可以说,今天阿拉伯世界的影响力,丝毫不逊于当年的阿拉伯帝国。然而,正如一位阿拉伯小伙发出的灵魂拷问,今天的阿拉伯国家同当年的阿拉伯帝国依然面临着同样的问题:团结。