在社会的隐秘角落,往往潜藏着令人发指的罪恶。儿童,作为社会的未来与希望,却时常成为不法之徒的猎物。近期,王浩文拐卖儿童案再次触动了公众敏感的神经,这起横跨十二年的犯罪事件,不仅揭示了人性的阴暗面,更引发了我们对社会安全、法律制裁及预防机制的深刻反思。

王浩文,原名王维,1957年出生于四川省渠县的一个普通家庭。然而,这位看似平凡的个体,却逐渐蜕变成为了一个拐卖儿童的恶魔。2001年,王浩文初次涉足这一罪恶领域,从此一发不可收拾。在随后的十二年里,他如同幽灵般在四川、贵州、云南等多个省份流窜,连续拐卖了14名无辜儿童,制造了多起家庭悲剧。

王浩文的犯罪手法狡猾多变。他善于伪装,利用年龄和外表优势,骗取孩子们的信任,然后趁机将他们拐走。在拐卖过程中,他还对孩子们进行恐吓和殴打,以确保他们不会反抗或逃跑。这些无辜的孩子们,在他的残忍手段下,遭受了难以想象的身心折磨。

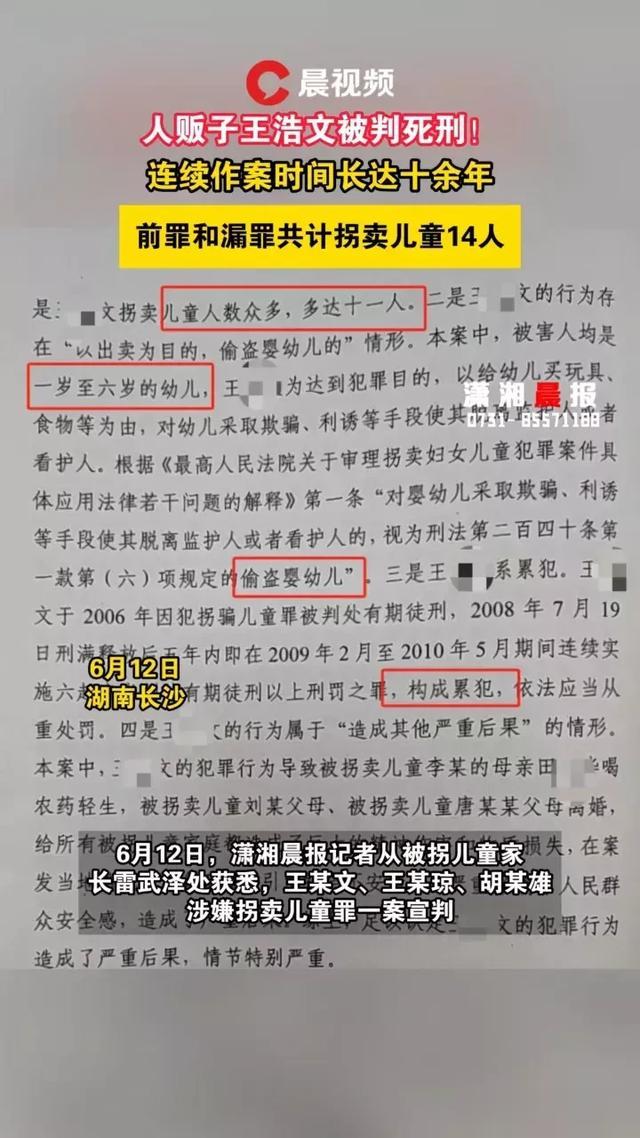

2006年,王浩文因拐骗儿童罪被判处有期徒刑。然而,这次法律的制裁并未能让他悔改。刑满释放后,他继续从事拐卖儿童的犯罪活动,仿佛法律对他来说只是一纸空文。他的恶行愈演愈烈,直到2014年再次被警方抓获。

在王浩文再次被捕后,南充中院依法对其进行了审理。一审宣判中,王浩文被判处死刑,这是对他罪恶行径的严厉制裁。然而,王浩文却并未认罪服法,反而提出了上诉。这一举动再次引发了社会的广泛关注。

2024年11月28日,王浩文拐卖儿童案在四川南充二审开庭审理。庭审现场,王浩文的表现令人愤怒不已。他拒不认罪,只承认拐卖了其中3名儿童,对于其他11名儿童的拐卖事实则一概否认。甚至对于笔迹鉴定、监控视频等确凿证据,他也提出了无理的异议。

在庭审过程中,王浩文的狡辩和抵赖行为引发了公众的强烈不满。被拐儿童家长雷武泽在庭审结束后表示,本案将择期宣判,但他坚信法律一定会严惩这个恶魔。雷武泽的坚定信念代表了无数受害家庭的共同心声。

通过庭审过程中的细节揭示,我们得以更深入地了解王浩文的犯罪手段和心理特征。他善于利用社会的漏洞和薄弱环节进行犯罪活动。在拐卖儿童时,他通常会选择那些防范意识较弱的家庭或地区作为目标。同时,他还善于伪装自己的身份和目的,以骗取孩子们的信任。

在犯罪心理上,王浩文表现出了极端的冷漠和残忍。他不仅对孩子的痛苦无动于衷,甚至还在犯罪过程中享受到了某种扭曲的满足感。这种心理特征使得他在犯罪道路上越走越远,无法自拔。

王浩文拐卖儿童案的发生,不仅揭示了人性的阴暗面,更引发了我们对社会安全、法律制裁及预防机制的深刻反思。首先,我们必须认识到儿童保护的重要性。儿童是社会的未来和希望,他们的安全直接关系到社会的稳定和发展。因此,我们必须加强对儿童的保护力度,确保他们能够在安全的环境中成长。

其次,我们需要加强法律制裁的力度。对于像王浩文这样的犯罪分子,我们必须依法严惩,绝不姑息。同时,我们还需要完善相关法律法规,提高法律的威慑力和执行力。只有这样,才能有效地遏制拐卖儿童等犯罪活动的发生。

此外,我们还需要加强预防机制的建设。预防是防止犯罪发生的最有效手段。我们应该加强对儿童的安全教育,提高他们的防范意识和自我保护能力。同时,我们还需要加强对社会的监管和治理力度,消除潜在的犯罪隐患和漏洞。

在构建儿童保护机制的过程中,公众的参与和媒体的监督同样不可或缺。公众是社会的主体力量,他们的参与和关注能够推动社会的进步和发展。我们应该鼓励公众积极参与到儿童保护行动中来,共同营造一个安全、和谐的社会环境。

媒体作为社会舆论的引导者,同样发挥着重要的作用。他们应该加强对拐卖儿童等犯罪活动的报道和揭露力度,提高公众的警惕性和防范意识。同时,媒体还应该加强对法律制裁和预防机制的宣传和引导,推动社会的进步和发展。

王浩文拐卖儿童案虽然是一起个案,但它却揭示了一个普遍存在的社会问题——儿童保护机制的缺失和不足。这起案件不仅给受害家庭带来了无尽的痛苦和悲伤,更让我们看到了人性的阴暗面和社会的复杂性。

然而,正是这些痛苦和悲伤,激发了我们对社会安全的深刻反思和对儿童保护的坚定信念。我们应该从王浩文案中汲取教训和启示,加强法律制裁和预防机制的建设,推动社会的进步和发展。只有这样,我们才能为孩子们创造一个更加安全、和谐、美好的未来。

在未来的日子里,让我们携手共进,共同守护每一个孩子的成长之路。让我们用爱和责任为他们撑起一片蓝天,让他们在阳光下自由奔跑、快乐成长。