去年的跨年夜的livehouse,人群沸腾,灯光交错。我原本只是随朋友来看一场没太多期待的演出,直到台上的乐队唱起了《NANA》的歌——《a little pain》响起,仿佛十几年前那个深夜追番的我,被一把拉了回来。

我抬头看,舞台灯光下的主唱低声哼唱,一旁吉他手专注演奏,最让我意外的是台下,看起来不过十七八岁的少年,举着nana的手环,唱得比台上还投入。

时间过去这么久了,怎么还有人记得这部动画?这部曾被贴上“少女漫”标签的作品,何以跨越近二十年,仍能引发不同世代观众的强烈共鸣?

它讲述的不仅是两个同名少女的故事,更是一代人关于成长、孤独与自我追寻的集体记忆。又或者,这不仅仅是一部动画。

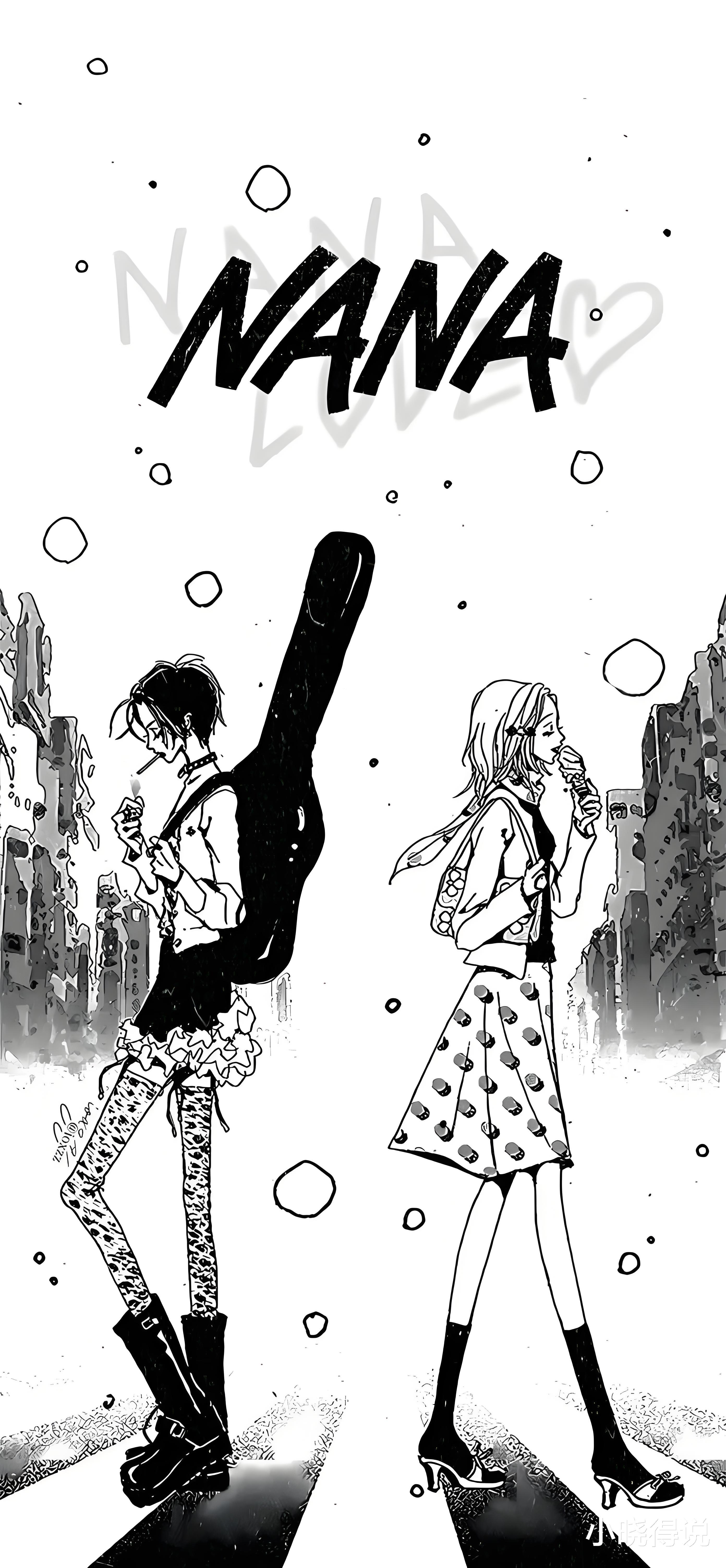

一个是叛逆不羁的朋克少女,一个是渴望爱情的普通女孩《NANA》的魅力,从来不只停留在“摇滚”或“爱情”两个标签上。

它的故事简单却深刻:两个名字同为“Nana”的女孩,天真烂漫的“小松奈奈”与坚韧孤傲的“大崎娜娜”,在前往东京的火车上偶遇,又因名字的巧合合租公寓“707”命运般成为了室友。

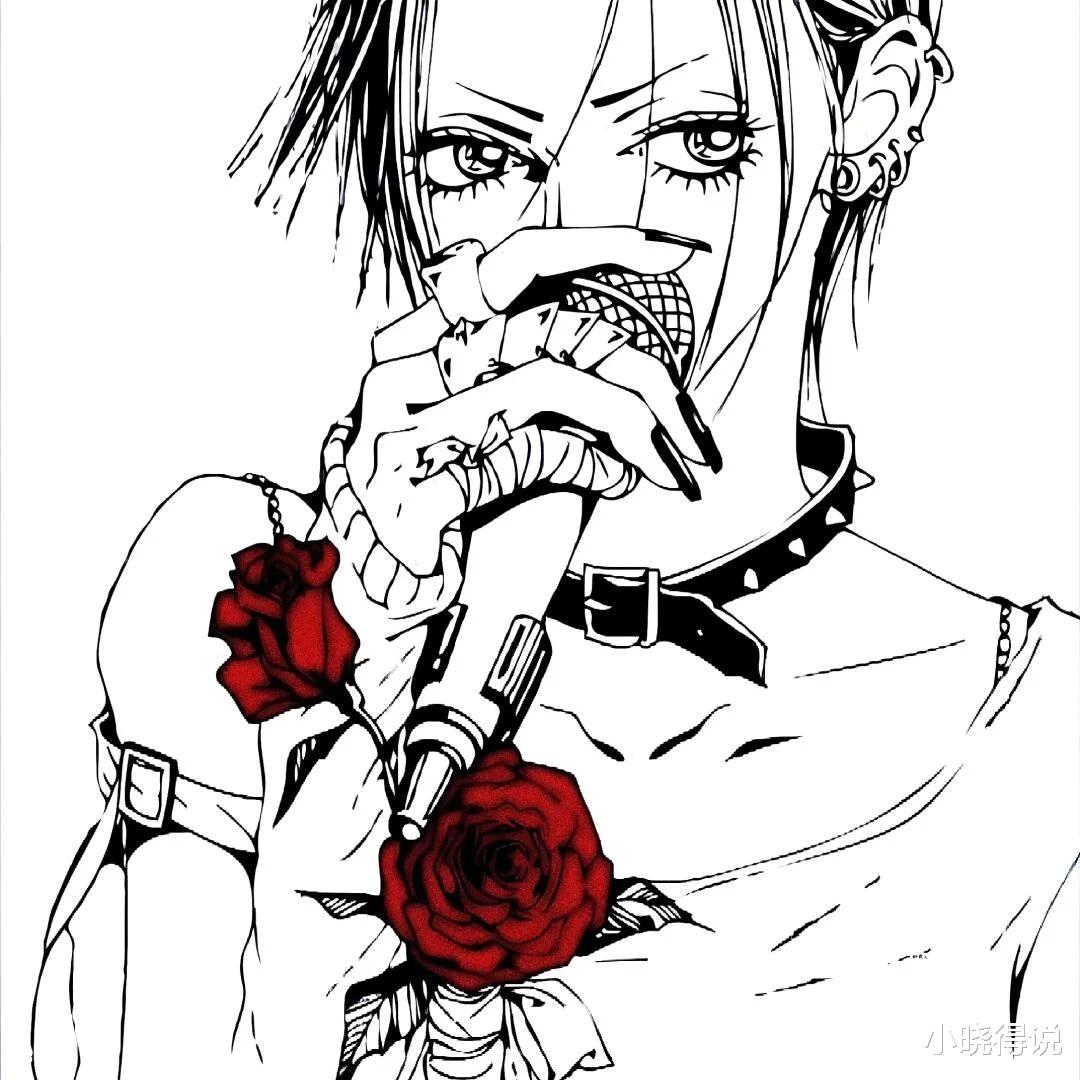

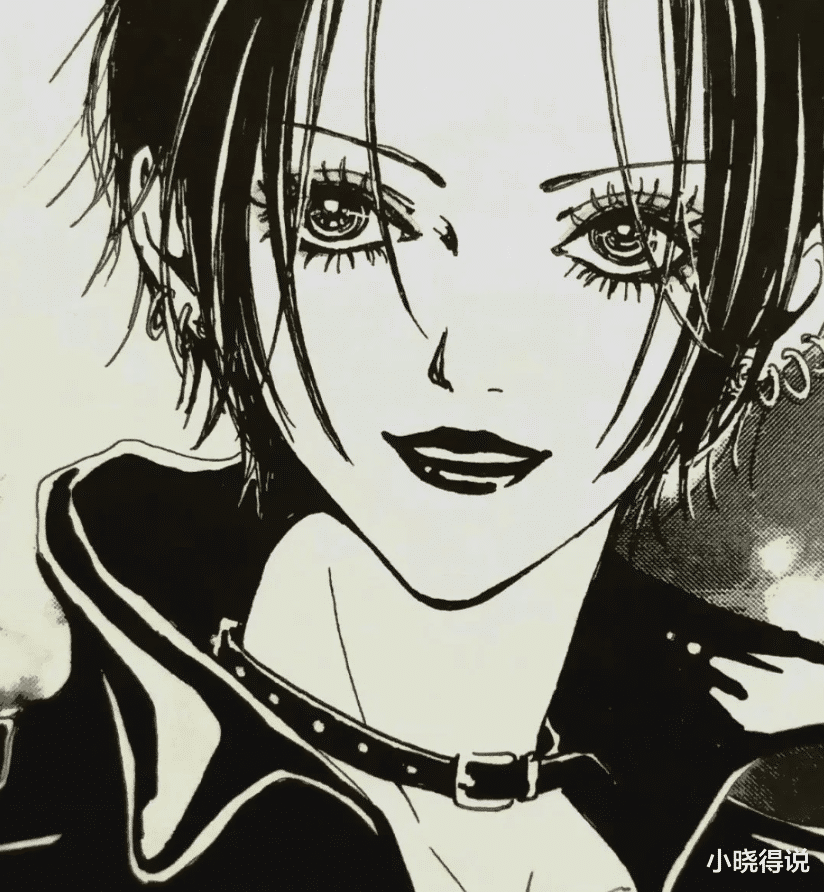

大崎娜娜,身上有所有摇滚乐手该有的敏锐、自尊与孤独如荆棘玫瑰,用音乐对抗破碎的童年与孤独的灵魂;小松奈奈,则像许多在城市中迷茫的女孩,渴望爱情、渴望依靠,如温室中的花朵,渴望被爱却屡屡受伤。

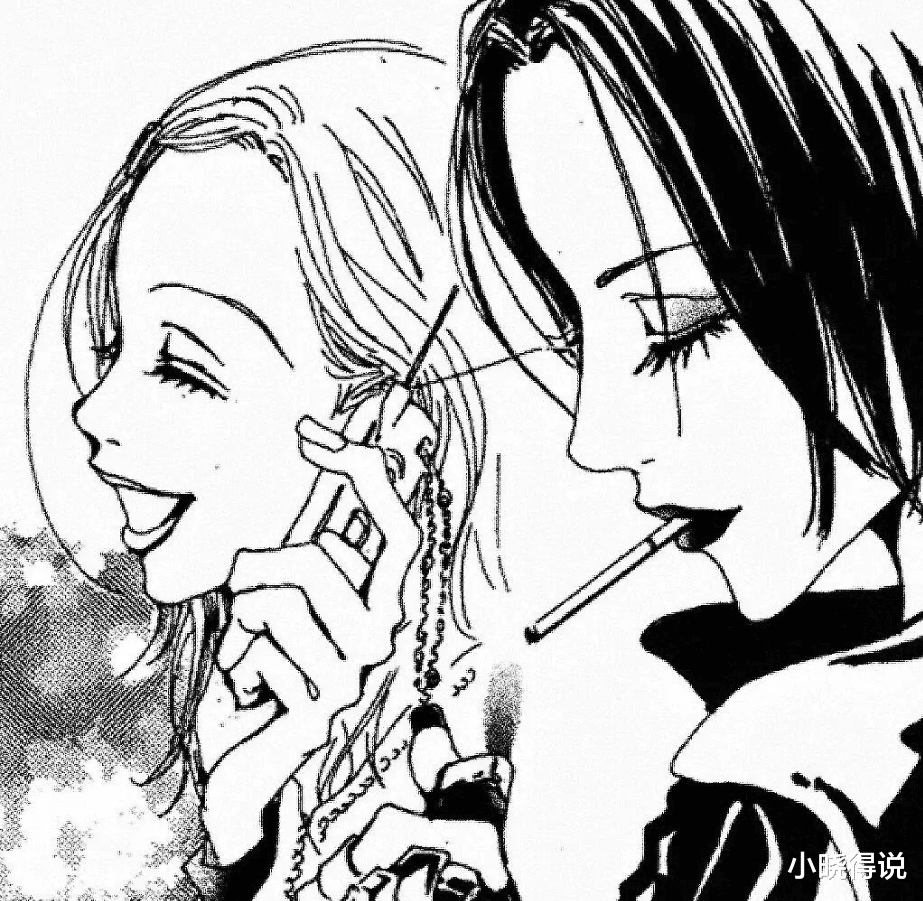

两人相互依靠、互相伤害,又彼此羁绊,在现实与梦想之间挣扎,在爱情与自由中做出抉择。

她们的友情超越了世俗定义——娜娜为奈奈取名“八公”,既是宠溺又暗含保护欲;奈奈则成为娜娜冰冷世界中的温暖光源。

看《NANA》的那几年,我们或许正经历着一样的成长阵痛。一个想要成为谁的谁,一个试图在时代洪流里抓住一点点不被辜负的温柔,彼此的救赎,也是镜像般的自我投射。

所以我们才会在十几年后,依然记得她们的眼泪、她们的争吵,记得娜娜在舞台上唱歌的身影,记得小奈寄出的每一封没有地址的信。

成人世界的残酷寓言:理想主义者的沉浮爱情,从不是童话。奈奈,经历了四段感情,从学生时代的章司,到乐队的伸夫,再到浪子巧,最终甚至是在意外怀孕后“不得不”走进婚姻。

她看起来“恋爱脑”,可实则是被现实逼到角落的普通女孩——渴望被爱,也渴望活下去。她的选择,反而是千千万万个女性在情感与生存间挣扎的真实写照。

梦想,也从不是光鲜励志的剧本。娜娜的乐队BLAST从地下火到主流,眼看要实现梦想,却在成员莲(娜娜的恋人)因车祸身亡后一夜崩塌。

娜娜的坚强与孤傲,最终被现实击穿。她选择离开,像很多梦想未竟的人那样,悄然退场。音乐梦的破碎,不只是爱情的终结,更是理想主义者在商业化洪流中寸步难行的隐喻。

更残酷的是,这部作品最终没有结局,作者矢泽爱因病停更,娜娜的失踪、奈奈的等待,成为观众心中永恒的“意难平”。这份开放式的留白,反倒更贴近现实——人生本就没有标准答案。

梦里不知身是客,一晌贪欢

我们都曾是娜娜或奈奈:曾因梦想而奋不顾身,也曾因为依赖而迷失方向。我们羡慕娜娜的坚定,也懂得小奈的软弱,我们在她们身上看到了自己那段“想忘却忘不掉”的过往。

于是,那些歌才会一再响起,那些台词才会频频被翻出来重读——“总有一天,我会习惯孤独的。”

它们不是一句句台词,而是一页页青春的日记。

没有结局的故事,才像青春本来的样子很多人说,《NANA》烂尾了,因为动画戛然而止,漫画也因为作者健康问题长期休刊,故事没有一个真正的结局。

可现实里,青春不也是这样吗?没有明确的终点,也没有非黑即白的答案。

你可能会和最重要的朋友渐行渐远,你可能永远都没能向某个人说出口的喜欢。就像娜娜失去了莲,小奈错过了本城,舞台的灯光终将散去,日常还得继续。

但也正因为没有结局,我们才更容易把自己的故事投射进去。我们曾在某段时间里是娜娜,也可能在某些夜晚像极了小奈。我们都曾用力去爱,狠狠失望,也拼命想活得像自己。

“小时候不懂她们为什么会吵架,现在才知道,哪怕是最亲密的人,也会因为不安而彼此伤害。”

这些话,在无数个回忆《NANA》的视频、帖子、弹幕中出现。

我们以为自己忘了,其实那些情绪、那些旋律、那些画面,早已渗进了骨子里。

当livehouse的灯光熄灭,观众席的掌声久未退去,我才明白,有些动画不是过时了,而是我们还在等,等青春里的某段回忆,被再次唤醒。