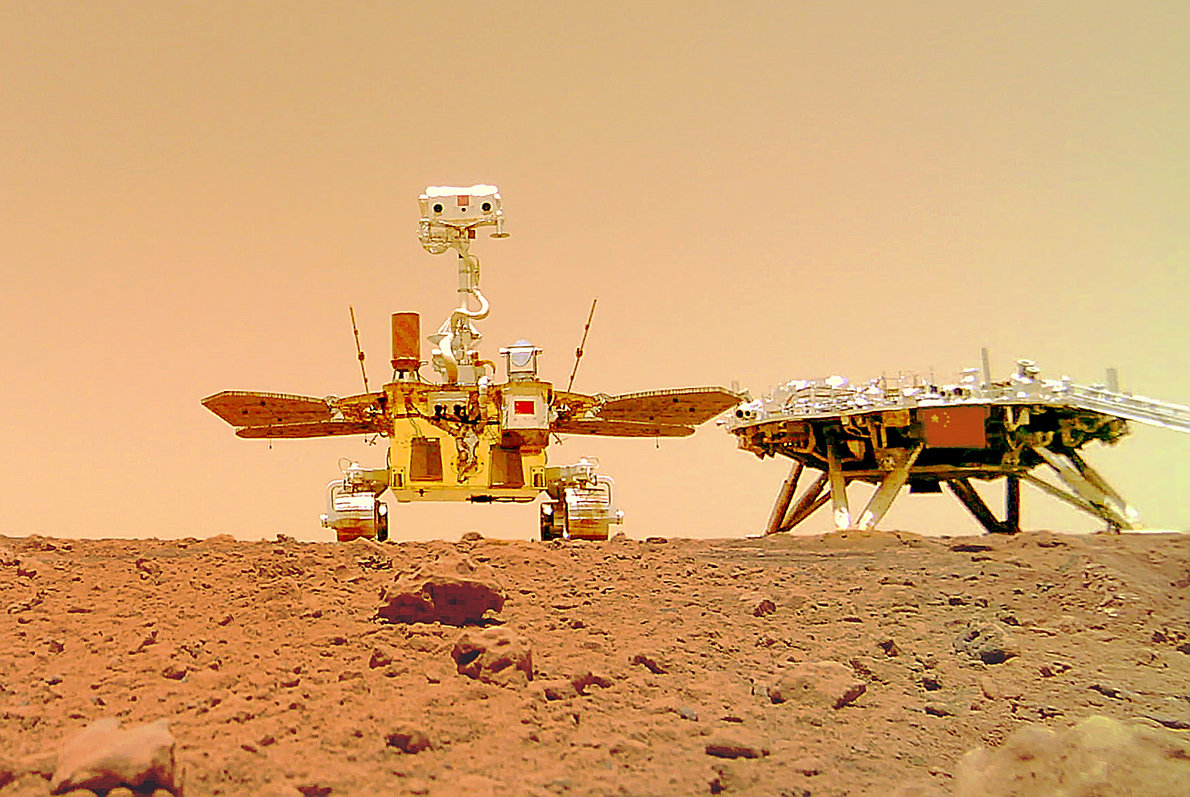

目前,我国的祝融号火星车已经在火星表面度过了一年多一点的时间。而天问一号轨道器自进入火星轨道以来,已经绕着火星转了460多天。两个探测器都还在火星上正常运行。

天问一号轨道器在环绕火星运动过程时,位于火星地表之上几百公里的太空中,拍摄了不少的火星表面照片,其中包括美国宇航局(NASA)的毅力号火星车,它比祝融号早了将近3个月登陆火星:

上图中,我们可以看到毅力号火星车以及它的着陆点。同时,NASA也用自己的火星勘测轨道飞行器(MRO,于2006年抵达火星轨道)的高分辨率成像科学实验(HiRISE)相机拍摄了毅力号:

此外,天问一号轨道器也拍摄了我们自己的祝融号火星车:

NASA的HiRISE也拍摄了祝融号火星车:

可以看到,HiRISE拍摄到的火星表面照片更加清晰,火星车和地形看起来更有立体感,而且还是彩色照片。那么,为什么天问一号拍摄的是黑白照片,而且还显得更加模糊呢?

在生活中,我们无论是通过手机,还是专门的照相机,随手拍出来的照片都是彩色的,就像人眼看到的那样。然而,无论相机的感光元件或称图像传感器是CCD,还是CMOS,它们本质上拍摄到的都是黑白照片,本身无法感知光的颜色。

当光照射在感光元件上时,感光元件能够感应光线,并把光信号转换成电信号,然后进一步转换成数字图像信号。光线越强,电信号越强,反之亦然。通过电信号的强弱,就能反映出光线的强弱。

但问题是,光线强弱并不能反映出颜色。因为光的颜色取决于波长或者频率,在可见光波段,波长最长的为红光,中间的为绿光,波长最短的为紫光。也就是说,即便感光元件接收到了来自物体反射或者发射的光线,也只能得到灰度图像,也就是我们俗称的黑白照片。

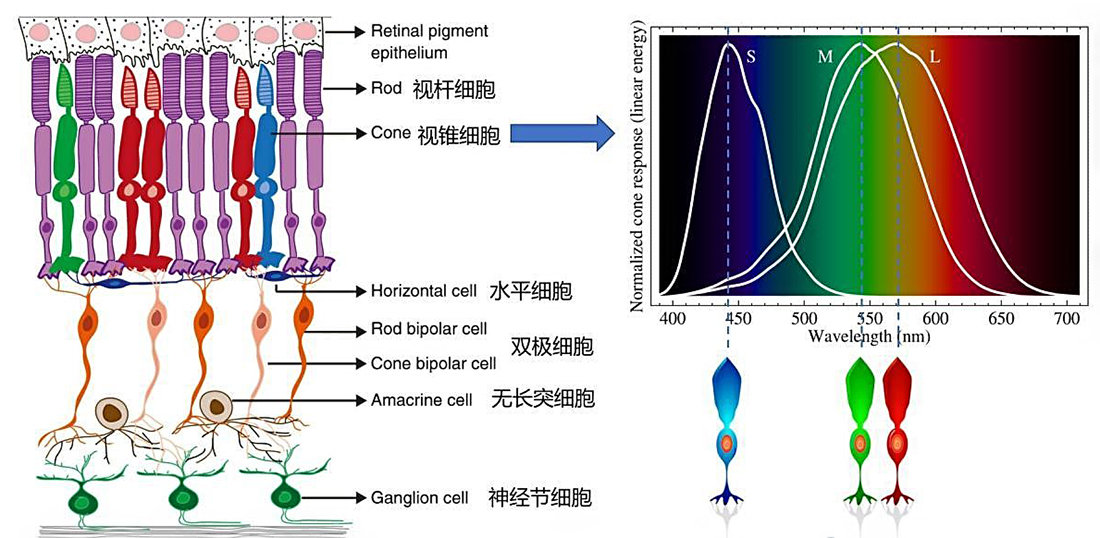

人眼的三类视锥细胞对于红色(R)、绿色(G)和蓝色(B)的光最为敏感,通过RGB这三种颜色的混合,我们就能看到五彩斑斓的世界,这就是三原色原理。

为了得到彩色照片,最经典、最普遍的方法当属拜耳阵列。在感光元件前方设置RGB滤色器,使得每个点只能接收R、G、B其中一种颜色的光。在滤色器中,G最多,占到了一半,R和B各占25%,因为人眼对绿光最为敏感。

根据一个像素点周围的RGB强度图,通过拜耳猜色算法,计算出每个像素点的RGB比例,进而就能推测出像素点本来的颜色。也就是说,彩色相机得到彩色照片,需要经过猜色过程,所以会导致彩色图像的分辨率下降,不如直接用感光元件拍出的黑白照片。

天问一号的黑白照片是由高分辨率相机拍摄到,它并没有什么拜耳阵列,它其实捕捉了整个可见光波段的光,然后直接把光信号转换成数字图像信号,这样有助于得到信息更加丰富、分辨率更高的火星地貌照片。

而NASA的HiRISE配备了一个CCD照相机、一台口径500毫米的反射望远镜、三个波段滤镜(B-G、R、NIR)。滤镜能让整个CCD只接收到一种颜色的光,然后把R、G、B三种滤镜拍摄到的光,直接进行合成,从而就能得到彩色照片。这种滤镜不同于拜耳阵列,不需要进行猜色,所以分辨率更高。

HiRISE的拍摄方式与现在流行的业余深空天体摄影很像,通过R、G、B滤镜拍摄到不同波段的光,得到三种单色照片,然后再对三个通道进行叠加,就能得到RGB彩照。同时,为了进一步提高图像的信噪比,还需要拍摄明度通道(L)的光。这是笔者利用黑白CMOS+牛顿反射式望远镜+LRGB滤镜拍摄到的猎户座大星云(M42)照片:

事实上,天问一号也能拍摄彩色照片。天问一号还携带着一个中分辨率相机,它可以拍摄彩色的火星地表照片,但分辨率只有高分相机的四分之一。如果再利用高分相机拍摄同样的位置,结合中分相机的拍摄数据,就能合成出一张分辨率又高并且又有颜色的照片。

天问一号高分相机的分辨率为0.5米,而NASA的HiRISE分辨率可达0.25米,所以硬件上的差距,才是造成两个探测器拍摄到不同分辨率照片的根本原因。但我们做到这样的程度已经非常不容易,我们是与世界第一相比,这已经是世界第二的水平。

NASA的MRO是专门的火星环绕器,没有携带着陆器和火星车,所以可以设计出功能强大的HiRISE高分相机。但我们的天问一号不同,除了环绕火星之外,还要进行着陆和巡视,所以要控制探测器的重量,高分相机的性能就要受到限制。

天问一号是我国发射的第一个火星探测器,一次性实现了绕、落、巡三大重要任务,这是NASA最初都没有做到的事情。总之,我们第一次探测火星,就能取得巨大的成功,这已经是人类航天史上的一大壮举。

中国历来都是这样,第一次力求成功,可以把改进方案留给下一次。

技术正在加强