声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

三个人,二十多年没见,一见面都成了少将

1964年,北京的一场授衔仪式上,程启文盯着手中的名单,眼睛死死地盯住两个名字。

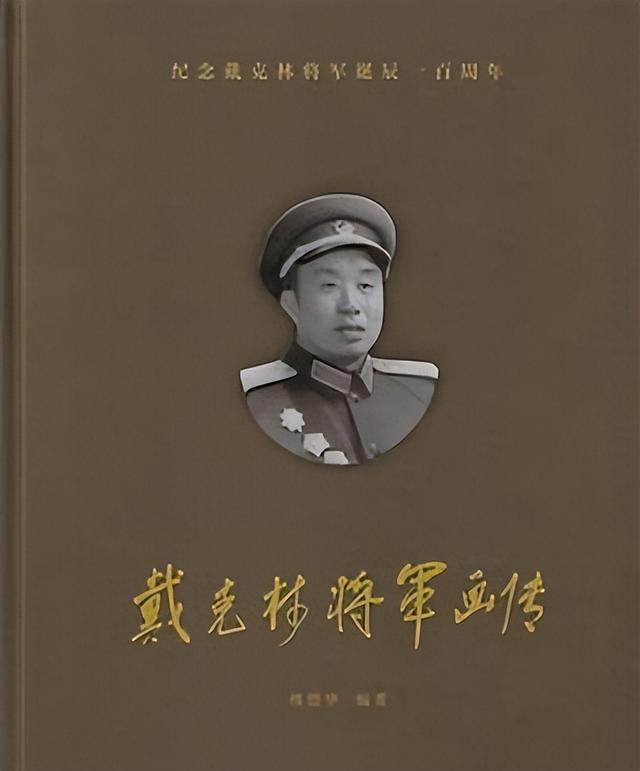

戴克林,戴克明。

这个姓氏,这两个名字,让他心里一颤。

二十多年过去了,他不敢确定,但又忍不住去想。

直到他在人群中看到两个熟悉的身影,脚步顿住,几乎不敢相信自己的眼睛。

他试探性地喊了一句:“道驹,道奎?”

对面的两人猛地转头,表情僵住了几秒,然后迅速变得激动,“启文?”

三个人,一个冲过去,一个迎上来,紧紧抱在了一起。

二十多年,他们各自为战,以为对方早就战死了,没想到还能活着见面。

年轻时的选择,改写了一生

1929年,鄂豫皖苏区,战火不断,村庄被洗劫,街头到处是逃荒的百姓。

戴克林、戴克明和程启文的家人,都在一场突袭中被杀害。

三个人从那时候起,就只能相互依靠。

日子没法过了,三个人商量了一下,决定去投奔红军。

那年,戴克林16岁,戴克明和程启文14岁。

他们被分到了同一个连队,训练、巡逻、执行任务,配合得天衣无缝。

后来,他们被安排去收集情报,专门在敌占区穿梭,把重要消息带回来。

靠着他们的情报,红军几次避开了敌军的围剿。

但这种日子没过几年,1931年,国民党调集重兵围剿鄂豫皖苏区,红军不得不撤退。

就在这场混乱的撤退中,他们被冲散了。

从那一刻起,三个人的人生,彻底走上了不同的轨道。

戴克明,战场上杀出来的独立团政委

走散后,戴克明跟着部队一路南下,开始了游击战。

三年时间,他在南方的山林里打游击,白天埋伏,晚上急行军,和敌人周旋。

抗战爆发后,他凭本事从普通战士一步步升上去,成了警卫队队长,后来又当上了县委书记。1946年,国共内战爆发,他接到命令,带队阻击追击的敌人,为主力部队争取时间。

流水沟战役打得惨烈,子弹都快打光了,他带着剩下的战士拼死突围,终于成功和大部队会合。

战后,上级知道他的战斗能力,把他调去当独立团政委。

在战场上,他拼命杀出一条路,在组织里,他一步步被看见。

程启文,警卫员到少将的蜕变

程启文走散后,跟着鄂豫皖苏区的部队继续作战。1934年,组织把他调去给徐海东当警卫员。

这活儿他一开始不想干,他觉得自己应该去前线杀敌,而不是守着一个病重的指挥官。

但陈毅的一句话点醒了他:“你把徐海东照顾好,就是为党做了一件大事。”

徐海东当时病得厉害,很多时候只能躺在担架上指挥战斗。

程启文不仅负责他的安全,还安排他的生活起居,甚至派人去南京买药。

徐海东后来病情好转,教了他不少军事知识。

抗战爆发后,他进入指挥体系,1955年授予大校军衔,1961年晋升少将。

他没在前线冲锋陷阵,但他的价值,没人能否认。

戴克林,长津湖的铁血师长

戴克林的经历更曲折。

长征途中,他被敌人打伤脚,没法继续跟着部队走,只能留在一个村子里养伤。

等他能走了,部队早就不知去向。

他一个人扮成乞丐,一路走一路打听,终于在一年后赶到了延安。

抗战时期,他加入战斗,后来成了一名师长。

抗美援朝时,他带着部队去长津湖,接到的任务是阻击美军撤退,不能让他们顺利撤走。

寒冷、缺粮、战斗,他的部队在极端环境下坚持了下来。

美军后来评价:“他们是最顽强的敌人。”

这一战,让他成了敌人眼中最可怕的中国指挥官之一。

二十多年后,他们终于见面

1964年,三个人都被晋升为少将,但他们谁都不知道对方还活着。

直到授衔仪式上,程启文看到那两个熟悉的名字,才终于确认——他们都还在。

三个人在人群中找到了彼此,谁都没说话,直接抱在了一起。

二十多年的生死未卜,到了这一刻,才终于踏实。

他们曾以为对方已经牺牲,没想到,他们都活着,而且都站在了这个国家最高的荣誉殿堂里。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!