西安未央宫遗址出土的"汉承秦制"玉牒,刻录着刘邦集团164名开国功臣的爵位明细。这份镌刻在和田玉上的权力图谱,揭开了布衣天子逆袭的终极密码——不是天命眷顾,而是一套超越时代的制度体系。

军功体系激活底层动能,张家山汉简《二年律令》披露,刘邦将秦二十级军功爵扩容至二十五级,增设"执帛""执珪"等过渡爵位。

湖北云梦出土的秦代《军爵律》对比显示,汉军士卒获取"公士"爵位所需首级仅为秦军三分之一。这种低门槛高回报的激励制度,直接导致彭城战败后,汉军能在一月内重组三十万兵力。而项羽军中出土的楚简显示,其麾下士卒直至垓下之战,获封爵位者不足千人。

弹性分封破解资源困局,长沙马王堆汉墓《侯邑图》揭示,刘邦所封彻侯食邑实际控制率仅27%,大量"虚封"领地实为待收复失地。

这种巧妙的资源置换,使汉初能用三成实控领土,撬动七成军事力量。对比韩信墓出土的齐王印玺与朝廷调兵虎符,更暴露诸侯王"有印无兵"的权力陷阱——当刘邦将全国精兵编入南北军时,诸侯国仅剩维持治安的郡兵。

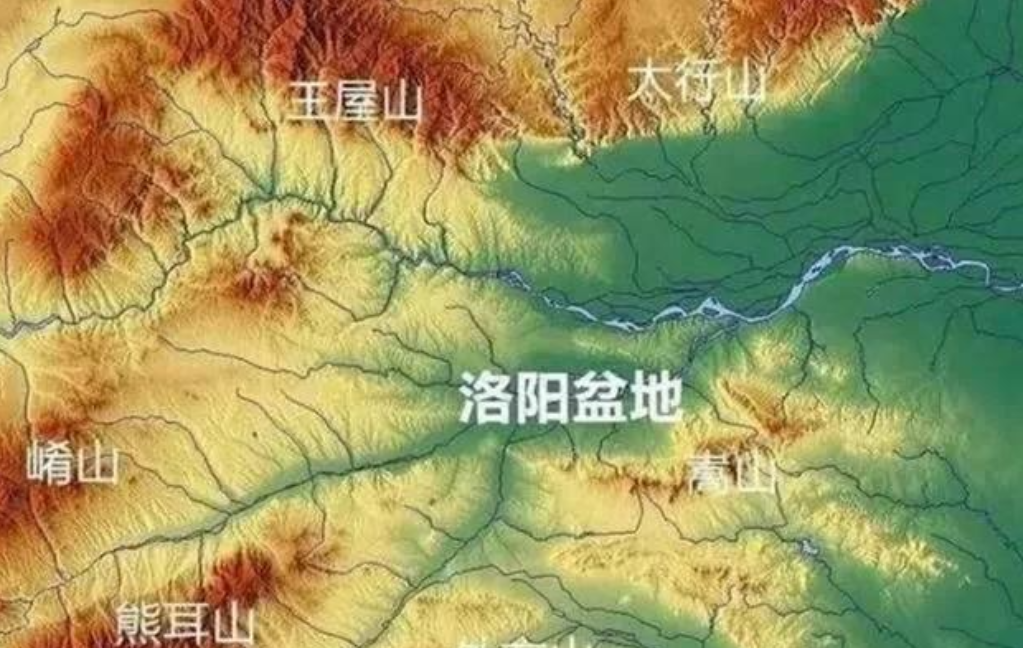

地理经济重构权力中枢,洛阳出土的汉代粮仓遗迹显示,其仓储容量仅为关中敖仓十分之三。北京大学历史系对两地土壤标本的检测证实,关中平原粮食亩产比洛阳盆地高出40%。正是基于张良"金城千里"的战略研判,刘邦顶住沛县集团压力迁都长安,利用秦岭屏障与郑国渠灌区,构建起进可攻退可守的帝国心脏。

动态平衡驾驭功臣集团,徐州狮子山楚王陵出土的"丹书铁券"显示,刘邦与功臣的誓约特意加入"非功不侯"的弹性条款。

清华大学藏汉代户牍证实,萧何、曹参等核心功臣的实封户数,随战局变化经历过三次调整。这种灵活的功勋兑换体系,既避免秦代"军爵固化"的弊端,又防止项羽式的任性分封,最终将六国贵族、秦朝降将、草莽豪杰整合为高效战争机器。

当考古学家在长陵陪葬墓区发现刻有"从起砀"字样的青铜戈时,这件跟随刘邦转战千里的兵器,已然成为制度创新的最佳见证——不是天命选择刘邦,而是他创造出适配乱世的全新操作系统。在这个系统里,贩夫走卒与六国贵族获得前所未有的上升通道,最终汇聚成改天换地的洪流。