鲁迅和闰土的故事,几乎每个中国人都知道。

甚至成年后,我们才理解闰土的那声“老爷”到底是什么意思。

其实,闰土这个人是真实存在的,他的一生,也充满了悲剧。

那在现实中,闰土最后到底怎么样了?他的后代还会继续延续他的贫穷吗?

文本陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾文章。

部分细节存在艺术加工请注意甄别

月光下的刺猹少年提起闰土,相信大多数人的第一印象,都停留在那个月光如水的夜晚:

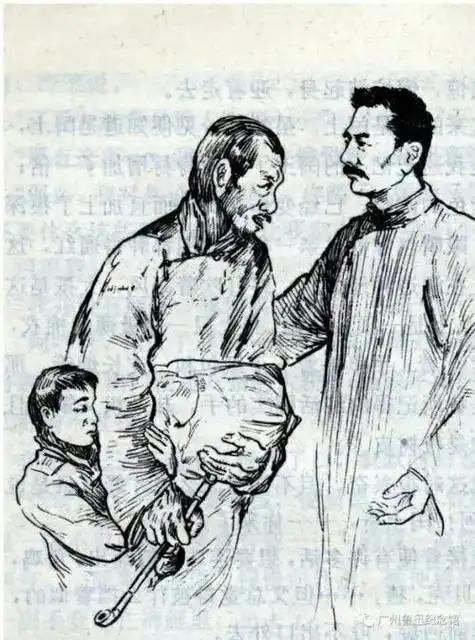

一个头戴小毡帽、颈系银项圈的少年,手持锋利的钢叉。

深蓝的夜空下,金黄的圆月将瓜田笼罩在柔和的光晕中,闰土敏捷的身影穿梭其间,时而警惕地观察,时而迅速地出击。

那个瞄准偷食西瓜的刺猹毫不犹豫刺出钢叉的瞬间,打动了无数读者的心。

但其实在鲁迅的笔下,闰土不仅仅是一个普通的乡村少年。

真正让鲁迅“着迷”的,是闰土身上展现出的那种聪明劲和“野性”。

生长在农村的闰土,仿佛天生就与大自然有着独特的默契。春日里,他能准确预判鱼群跃龙门的时节。

寒冬时,他通过雪地上细微的鸟类足迹,就能巧妙地设置捕鸟装置;退潮的海滩上,他带着鲁迅寻找五彩斑斓的贝壳,类似的事,还有许多。

那些被高墙围困的日子里,鲁迅只能望着四角的一小片天空发呆,而闰土的出现,却为他打开了认知的新视界。

更令人惊叹的是,闰土不仅是现实世界的优秀观察者,更是一个天马行空的故事大王。

在与鲁迅的交谈中,他绘声绘色地描述着那些神奇的生物:

形似狗却异常狡猾的怪物、闪烁着彩虹光芒的贝壳、能够双足跳跃的鱼......

这些充满想象力的描述,让鲁迅惊讶地发现,闰土的内心简直就是一座"奇异知识的宝库"。

可以说,鲁迅童年的许多快乐,都是来自于闰土。

之后闰土回家,鲁迅还伤心了好一阵子。

当二人再见时,已经是几十年后了。原以为二人会一见如故,没想到闰土的反应却让鲁迅凉了心。

逃不过的命运

逃不过的命运1919年12月,寒风凛冽,鲁迅回到故乡接母亲北上。

也是那次,他又一次看到了闰土。

那个曾经在月光下活跃的刺猹少年——闰土,如今站在他面前,却已判若两人。

岁月的痕迹深深刻在闰土的脸上,曾经灵动的眼神变得呆滞,脸上布满了深深的皱纹,仿佛一夜之间苍老了几十岁。

他的双手粗糙开裂,衣着破旧不堪,恭敬地称呼鲁迅为"老爷",那种卑微的姿态让鲁迅感到既震惊又心痛。

更让鲁迅难以接受的是,闰土竟然让自己的儿子给他下跪磕头,这一幕彻底颠覆了鲁迅对童年玩伴的记忆。

闰土的生活被多重压力所困扰:生了五个孩子、苛刻的税收政策、官僚和乡绅的压榨......

这些困境如同一张无形的大网,将闰土牢牢束缚,让他"像一个木偶人"一样失去了生气。

生活的重担不仅摧毁了闰土的身体,也吞噬了他的精神。

曾经那个能说会道、充满想象力的少年,如今说话变得迟钝,眼神中的光彩早已消失。

他的皮肤因长期营养不良而显得灰黄,深深的皱纹刻画着岁月的无情。

1934年,一场突如其来的大旱彻底击垮了闰土一家脆弱的经济基础。

土地绝收,粮食歉收,闰土被迫变卖仅有的6亩薄田,这对一个世代务农的家庭来说,无异于断了生路。

从此,闰土一家只能靠租地和打零工勉强度日,生活更加艰难。

为了维持家庭开支,闰土不得不借高利贷度日。然而,高额的利息如同滚雪球般迅速累积,将闰土推入更深的贫困泥潭。

每天天不亮就出门劳作,直到深夜才能回家,闰土的身体在这种高强度的劳动中迅速衰败。

命运似乎总是不肯放过闰土。

在他50岁左右时,背上长出了一个恶性疮疾,可能是由于长期营养不良和过度劳累导致的严重感染或肿瘤。

然而,极度的贫困让闰土无力就医,只能忍受着病痛的折磨继续工作。这种情况持续了数年,闰土的身体状况每况愈下。

最终,在一个寒冷的冬日,闰土倒在了田间。

后代终于翻身

后代终于翻身闰土虽然在贫困中离世,但他的后代却在新中国成立后迎来了命运的转折。这个故事,要从闰土的五个孩子说起。

作为长子的章启生,在父亲去世后挑起了家庭的重担。

可是,命运似乎延续了父辈的不幸,他在36岁时感染瘟疫离世,留下两个年幼的儿子,其中小儿子章贵年仅3岁。

家中的两个女儿早已出嫁,剩下的三个儿子章启明、章长生等相依为命,艰难度日。

战乱年代,生活的艰辛迫使一些子女不得不被送人或早早嫁人。

关于他们的后续生活,史料中少有记载,仿佛在岁月的长河中淡去了踪迹。但是,章贵之后的经历,却让我们看到了命运的转机。

1954年,当绍兴鲁迅纪念馆开始筹建时,工作人员在了解到章家与周家的渊源后,主动邀请章贵加入工作。

这个决定,成为改变章贵命运的转折点。当时的章贵,连自己的名字都写不全,但他并没有因此自暴自弃。

白天工作之余,章贵坚持参加夜校学习。

从认字开始,一步一个脚印,他用惊人的毅力克服了文化水平的障碍。渐渐地,他不仅掌握了基本的读写能力,更产生了对文学的浓厚兴趣。

在纪念馆工作期间,章贵展现出超乎寻常的学习热情。

他开始系统研究鲁迅的作品和生平,每天工作结束后都会点上一盏台灯,埋头阅读到深夜。

从中国古典文学到外国名著,从历史典籍到现代文论,他的阅读范围不断扩大,知识储备日益丰富。

1956年后,章贵开始在学术期刊上发表研究文章。他的文章既有深度的学术见解,又能用通俗易懂的语言表达,很快在学术界引起关注。

随着研究成果的积累,他撰写的文章总字数达到数十万字,涉及鲁迅研究的诸多方面。

凭借着扎实的研究功底和独特的见解,章贵还成为了中国鲁迅研究学会的理事。

1982年,是章贵人生的又一个重要节点。这一年,他被任命为绍兴鲁迅纪念馆副馆长。

这一晋升既是对他多年来在展览筹备、文献编纂等工作中表现的肯定,也得到了鲁迅之子周海婴的高度认可。

章贵的故事,某种程度上也算是对祖父闰土命运的一种补偿吧。

那个曾经在月光下守护瓜田的少年,虽然未能看到后代的成就,但他的精神却通过孙辈得到了延续和升华。这或许就是历史最大的慰藉。

参考资料

参考资料章贵:从文盲到学者,只因我的祖父是“闰土”——绍兴日报,2024年8月7日发布