1938年4月,延安杨家岭的窑洞里,毛泽东握着电报在油灯下来回踱步。窗外延河的水声与电报机的滴答声交织,一份关于改组陕甘宁边区党委的急件让他陷入沉思。

突然,他停步对周恩来说:“我看高岗行!”

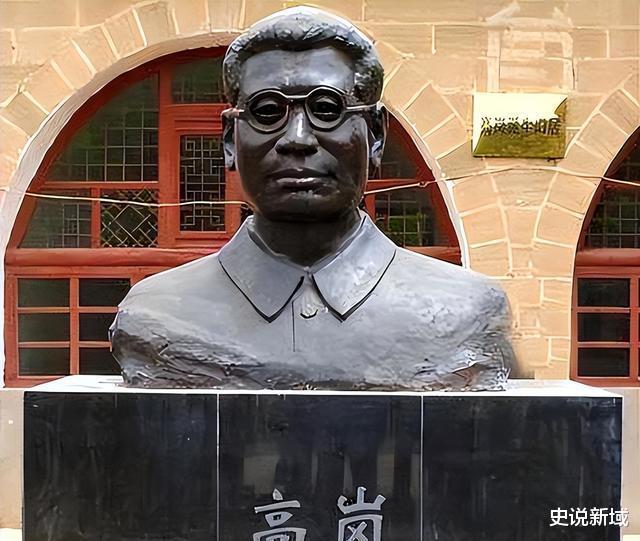

此后,陕北农民出身的高岗,即将开启三年内从保安司令到政治局委员的“三级跳”式晋升。

而历史将证明,这场看似突兀的人事变动,实则暗含着一部中国革命地理学与组织生态学的深刻密码。

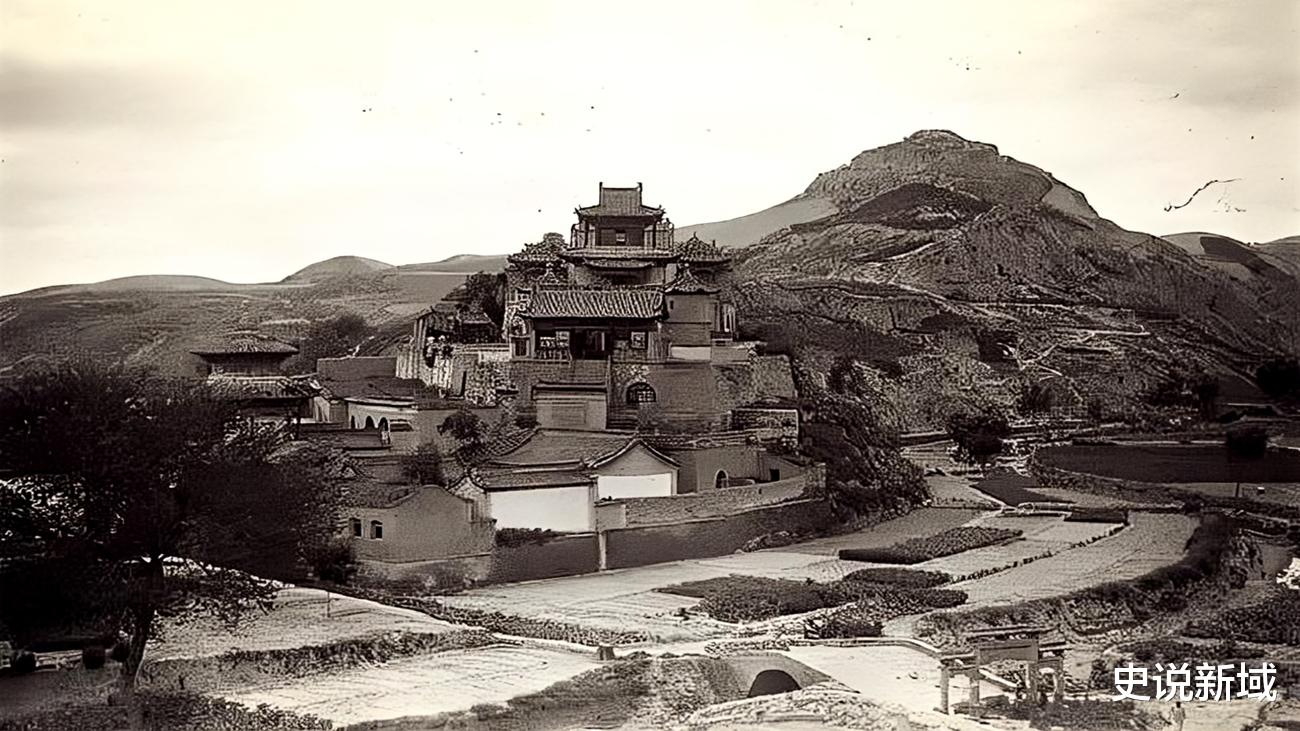

1935年10月,当中央红军拖着疲惫之躯抵达陕北时,迎接他们的高岗已是陕甘边革命军事委员会主席。这个满脸麻子的汉子不会想到,未来五年里,与他并肩开辟根据地的刘志丹、谢子长、王泰吉等将领将相继牺牲,而他竟成为西北红军硕果仅存的核心代表。

历史的偶然性在此刻显现:刘志丹1936年东征阵亡,谢子长1934年因伤早逝,杨森1936年掩护主力撤退牺牲……至1937年全面抗战爆发时,高岗已然是陕北红军唯一健在的创始级领导人。毛泽东曾感慨:“陕北是个好地方,可好地方也要有人守。”当党中央决定将陕甘宁边区打造成抗战大后方时,这个“守土者”的角色历史性地落在了高岗肩上。

1937年12月,高岗被任命为八路军后方留守兵团保安司令,统领4000余人的边区武装。这份看似平常的任命背后,是党中央对西北本土力量的战略考量——既要依靠长征而来的中央红军,也要团结土生土长的“地头蛇”。而高岗的特殊身份,恰似嫁接两股力量的天然桥梁。

1938年春,日军轰炸延安的硝烟尚未散尽,高岗接到一项特殊任务:将边区23个县的贫瘠土地,改造成“模范抗日根据地”。这个农民出身的将领,展现出惊人的治理才能——他推行“减租减息”时独创“先试点后推广”模式,在安塞县搞出“三三制”政权样板;组织大生产运动时,又发明“变工队”劳动互助形式,使边区粮食产量三年翻番。

最令人称道的是他对统战工作的把控。面对榆林军阀邓宝珊的试探,高岗带着两坛西凤酒单刀赴会,在酒桌上敲定“互不侵犯、共同抗日”八项协议。当国民党特务在边区策动叛乱时,他采取“首恶必办、胁从不问”策略,三个月内平息十余起暴乱。毛泽东听闻后笑道:“高麻子把《论持久战》吃透了,统战打仗两不误!”

这些实打实的政绩,让高岗在1938年4月顺理成章出任陕甘宁边区党委书记。彼时的边区,既是抗战指挥中枢,又是全国进步青年心中的圣地。高岗在这个位置上展现出的务实作风,为他日后主政东北埋下伏笔——当1945年党中央决定“经略东北”时,毛泽东毫不犹豫地点将:“还是要高麻子去,他懂怎么白手起家。”

1938年秋的延安整风运动中,高岗迎来人生转折点。当王明等留苏派大谈“国际经验”时,他却在学习会上掏出旱烟袋,用陕北土话解读《实践论》:“主席的书就像咱老家的糜子,看着糙,吃着顶饿!”这番“泥腿子哲学”引得满堂喝彩,更让毛泽东看到意识形态建构的另一种可能——用乡土话语重塑革命叙事。

毛泽东对高岗的偏爱,还体现在权力格局的精心设计上。1941年5月,陕甘宁边区中央局与西北工作委员会合并成立西北局时,毛泽东力排众议让高岗担任书记。此举不仅平衡了“长征干部”与“本地干部”的关系,更暗含制衡其他山头势力的深意。正如康生后来回忆:“主席要用高岗这面‘陕北旗’,让全党记住革命是从黄土地里长出来的。”

这种政治智慧在1945年中共七大上达到顶峰。当高岗以西北局书记身份当选政治局委员时,他已成为毛泽东“农村包围城市”理论的人格化象征——一个农民出身的革命者,凭借对本土社会的深刻理解,竟能在精英云集的中共高层占据一席之地。这不仅是个人命运的飞跃,更是中国革命路径的生动注脚。

1953年,当高岗的名字出现在拟授元帅名单时,争议声中有人翻出旧账:“他没指挥过大战役!”但历史档案显示,在1948年辽沈战役期间,东北军区为前线输送了20万吨粮食、3亿发子弹,这些数字背后是高岗带领10万民工顶住美军轰炸修建的铁路网。正如彭德怀评价:“林彪啃骨头,高岗熬汤——没有好汤,骨头再硬也硌牙。”

这位从黄土高坡走出的政治家,最终因权力膨胀走向悲剧。但回望1937-1940年的晋升奇迹,我们看到的不仅是一个人的命运沉浮,更是一部微缩的中国革命史——它告诉我们,在历史的关键转折处,脚踏实地的工作者往往比夸夸其谈的理论家更能赢得时代的青睐。

《高岗与陕北革命根据地研究》(陕西人民出版社)《中国共产党组织史资料(1921-1949)》(中央文献出版社)《毛泽东年谱(1893-1949)》(中央文献出版社)《东北解放战争后勤史》(解放军出版社)《中国工农红军长征史》(军事科学出版社)