2024年,全球半导体行业迎来了一场“造芯狂欢”。机构数据显示,全球半导体设备市场规模达到1171亿美元,同比增长10%,创下历史新高。

而在这场狂欢中,中国以近乎“疯狂”的扩张速度,成为最引人注目的主角。但繁华背后,一个关乎未来的隐忧正逐渐浮现。

半导体设备市场的规模,直接反映全球芯片产能的扩张力度。

2024年,全球半导体设备支出中,中国贡献了496亿美元,占比高达42.4%,同比增长35%,增速位居全球第一。这意味着,全球近一半的新增芯片产能集中在中国。

“中国正在用真金白银重塑全球芯片产业链。”一位行业分析师评价称。

尽管中国扛起了全球设备市场的“半壁江山”,但一个残酷的现实是:国产设备自给率不足30%。

算下来,2024年,中国采购的496亿美元设备中,意味着超过350亿美元(约合人民币2600亿元)依赖进口。其中,仅光刻机一项,中国就从ASML采购了约800亿元人民币的设备(根据ASML的财报)。

这种依赖体现在三个层面:

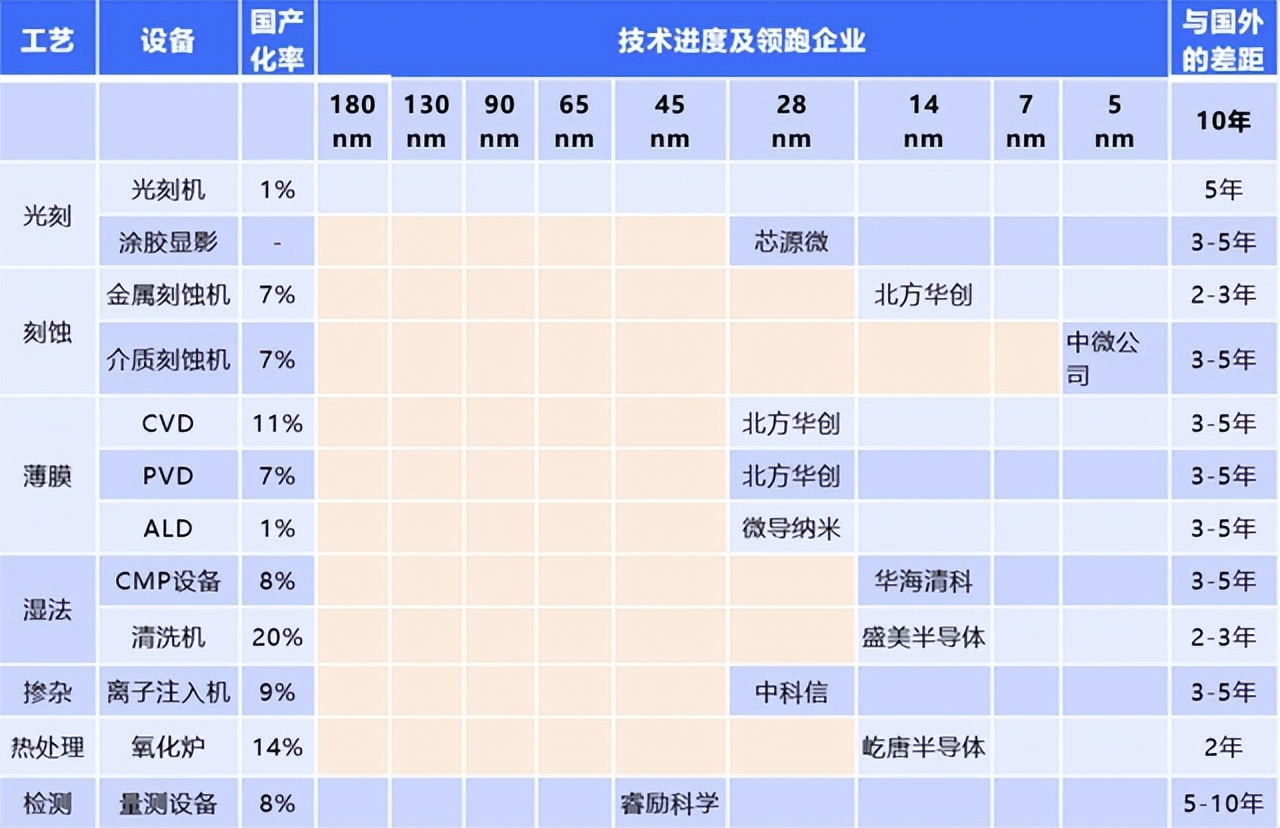

关键设备“卡脖子”:光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等核心设备,国产化率均低于10%;

技术代差悬殊:国产对外公开才90nm的光刻机,而ASML的EUV设备已支撑3nm芯片制造;

供应链风险加剧:美国、日本持续收紧对华设备出口限制。

“我们就像在别人的地基上盖房子。”一位国内晶圆厂采购负责人坦言,“一旦设备断供,扩产计划可能瞬间停滞。”

而2025年,全球贸易壁垒进一步升高,会直接推高了中国芯片制造的成本,进口设备价格同比上涨50%,甚至100%,且禁令可能会更严重。

所以重重压力下,国产设备的突围显得尤为紧迫。2024年,中国半导体设备厂商的销售额同比增长很大,但市场份额仍不足30%。上海微电子、中微公司、北方华创等企业虽在光刻机、刻蚀机、清洗设备等领域取得突破,但高端市场仍需直面国际巨头的技术封锁。

中国半导体产业的真正挑战,或许不在于扩产速度,而在于能否打破“进口依赖”的循环。当前,两条路径正在同步推进:

政策扶持:国家大基金三期募资3000亿元,50%以上资金投向设备领域;

技术攻坚:华为、中芯国际联合产业链企业成立“国产设备验证联盟”,加速14nm及以下的全流程设备验证。

“2024年会是国产设备的转折点。”一位国内设备厂商高管表示,“过去我们总说‘从0到1’,现在必须实现‘从1到100’的规模化突破。”

中国半导体设备的狂飙,印证了产业自主的决心,也暴露了底层技术的脆弱。当全球产业链的“围墙”越来越高,国产替代已不是选择题,而是生存题。这场战役没有退路,唯有向前。

国产半导体设备,你看好吗?欢迎留言讨论。

的