临写汉隶是学习隶书的重要途径,需从用笔、结构、章法等方面深入理解其技法特征。以下从技法层面详细解析临写汉隶的核心要点:

临写汉隶是学习隶书的重要途径,需从用笔、结构、章法等方面深入理解其技法特征。以下从技法层面详细解析临写汉隶的核心要点:

一、汉隶的典型风格特征

1. 字形扁平:横向取势,纵向压缩,形成"八分"开张之势。

2. 波磔分明:横画呈"蚕头燕尾"状,捺画舒展如雁尾。

3. **方中寓圆:转折处多见方笔,但笔意圆融,骨肉匀停。

4. 气韵古朴:保留篆籀遗意,线条浑厚中见灵动。

二、临摹步骤与技法分解

(一)读帖阶段

1. 整体观察:

分析碑刻的章法布局(如《曹全碑》字距疏朗,《张迁碑》茂密雄强)。

归纳典型笔画特征(如《礼器碑》"燕尾"尖锐,《石门颂》波磔浑厚)。

2. 结构规律:

主笔突出法则:每个字必有1-2个主笔(通常为横或捺)作舒展处理。

重心下沉:下部笔画多厚重以稳定字形(如"之"字的末笔)。

(二)对临技法

1. 用笔要领:

起笔:逆锋入纸,如《乙瑛碑》横画先向左藏锋,再右行。

行笔:中锋铺毫,注意提按变化,如《史晨碑》横画中段略提。

收笔:波磔处渐按后提笔出锋,需力送笔尖(如"蚕头燕尾"的三段节奏)。

2. 笔画精解:

波画(典型横画):

1. 逆锋向左下切入

2. 转锋右行渐铺毫

3. 至末端稍驻后向右上45°提收

掠笔(长撇):

《曹全碑》式圆转:弧形运笔,末端回锋

《张迁碑》式方折:行至中段急转向左下出锋

3. 结构处理:

避让关系:如"林"字左部末捺变点,为右部让位。

疏密对比:如"書"字上部紧密,下部横画疏朗。

字势呼应:如《石门颂》中相邻字的波磔方向错落有致。

(三)背临与意临

1. 强化记忆:脱离字帖默写,重点复现主笔特征与结构比例。

2. 笔意贯通:体会汉隶"屋漏痕"般的自然涩行,避免程式化描画。

三、经典碑帖技法差异

碑刻名称 用笔特征 结构特点 临习要点

《曹全碑》圆笔为主,线条柔中带刚 | 舒展飘逸,中宫紧收 | 控制提按幅度,忌绵软无力

《张迁碑》方笔峻利,斩钉截铁 | 稚拙朴厚,重心多变 | 强调折笔顿挫,防止板滞

《礼器碑》 瘦劲如铁,变化精微 | 疏密对比强烈 | 注重线条弹性,避免枯瘦

《石门颂》|篆籀笔意,浑厚苍茫 | 随石势自然欹侧 | 追求大气象,忌刻意工整

四、常见问题与纠正

1. 波磔过度夸张:

现象:燕尾过长过重破坏平衡

解决:控制出锋角度(约45°),主笔长度不超过字宽1/3

2. 结构松散:

现象:横画间距不均导致重心不稳

解决:先画辅助线确定主次横画位置关系

3. 用笔单一:

现象:所有起笔均为圆头,缺乏方笔变化

解决:临习《衡方碑》等方圆兼备的碑刻

五、工具与材料选择

1. 毛笔:兼毫(狼羊毫)为宜,锋长3.5-4.5cm

2. 纸张:半生熟宣纸或毛边纸(避免生宣过度洇墨)

3. 墨汁:浓淡适中(建议兑水比例1:3)

六、进阶训练方法

1. 单字精临:选取典型字(如"君""史")反复锤炼50遍以上

2. 对比临习:将《曹全》《张迁》同字对比,理解风格差异

3. 集字创作:从原碑中集字组成对联,训练章法运用

临习汉隶需注重"观察-理解-表现"的循环过程,建议每日保持2小时有效临写,通过3-6个月系统训练可掌握基本技法。要特别注意避免"描字",强调书写性的自然表达,方能得汉隶浑厚古拙之气。

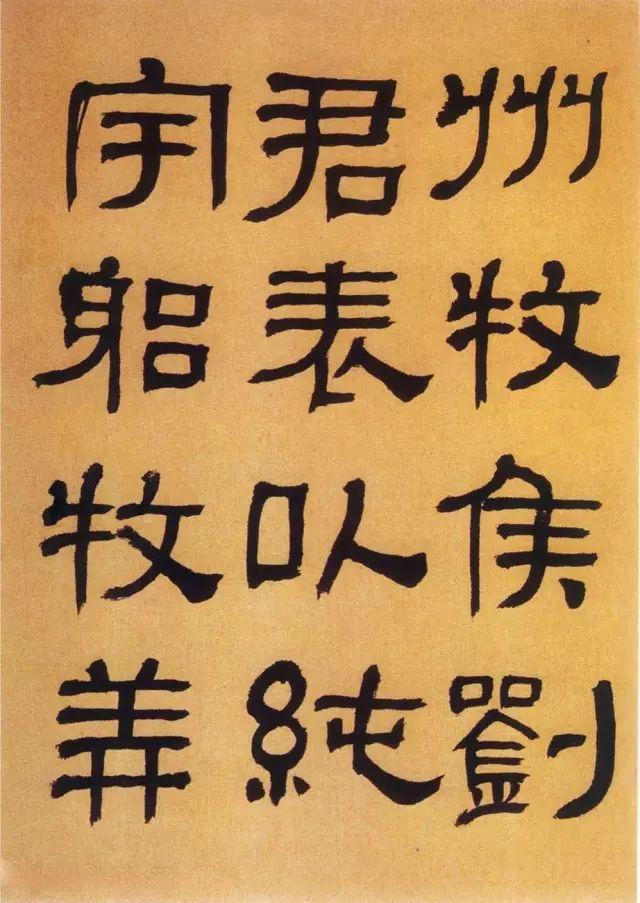

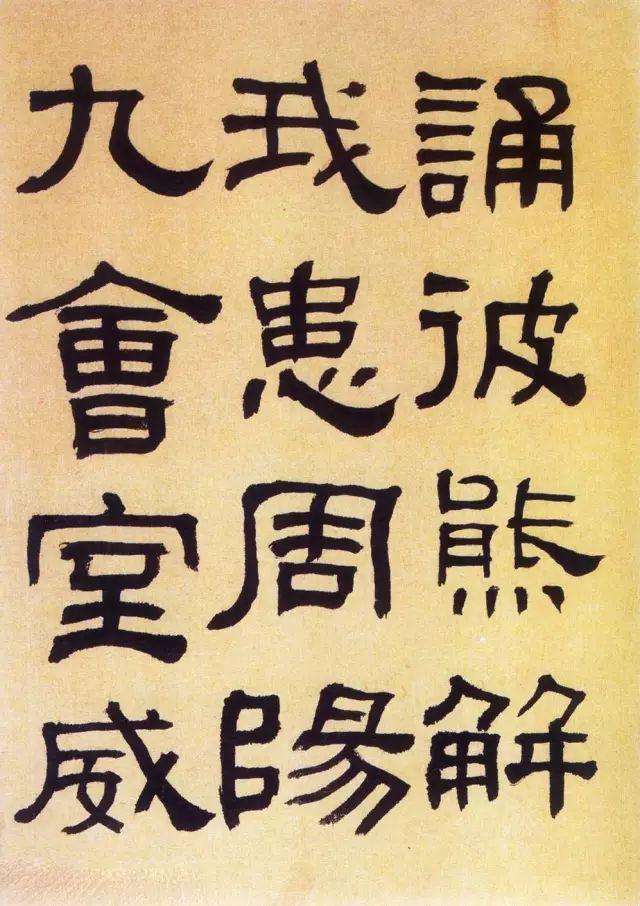

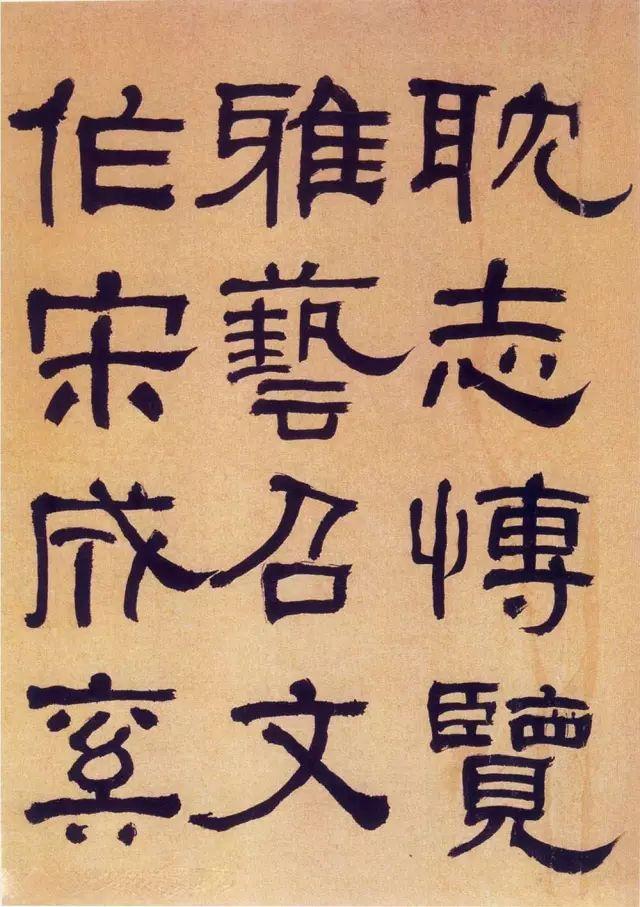

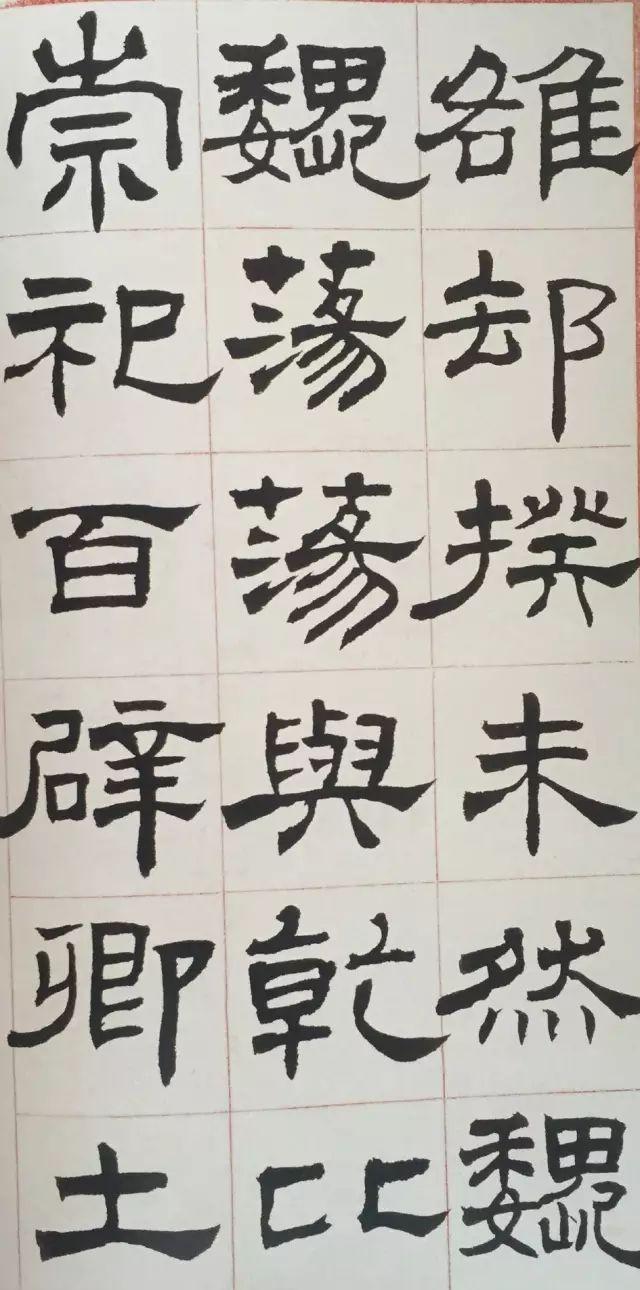

何氏是一位天才加勤奋的书家,习颜而具鲜明个性者当以何氏为首选。何氏的隶书,谓之为“临”,实为托古求新。在何氏稍前的隶篆大家中,邓石如以雄遒豪迈胜,伊秉绶以堂皇庄严胜,何绍基则避同求异,表现为凝结涩拙,在结字和气格上朝先贤忽视的生拙方向作了有力而有效的探索,对后世很有示范的意义。

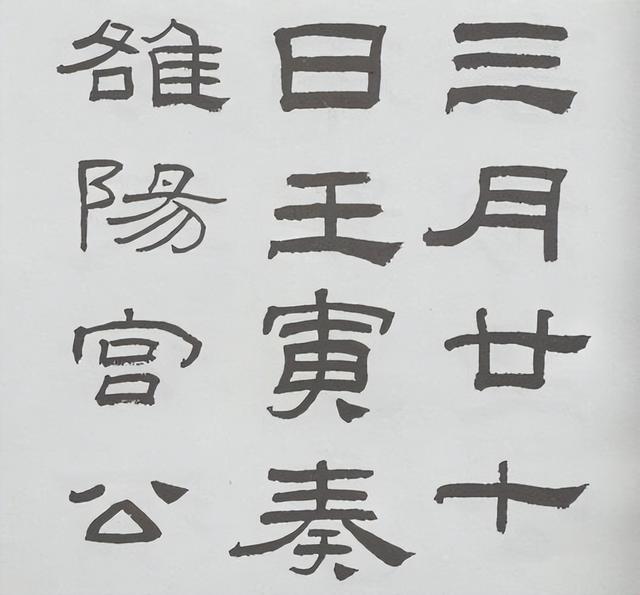

何绍基临《乙瑛碑》▼

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

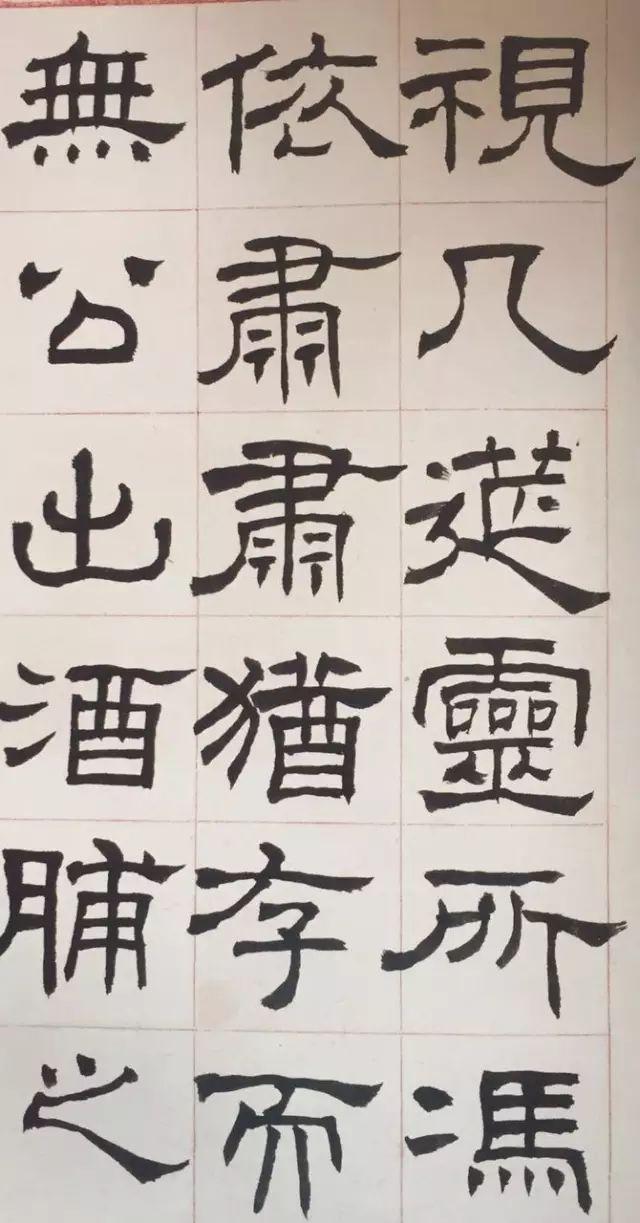

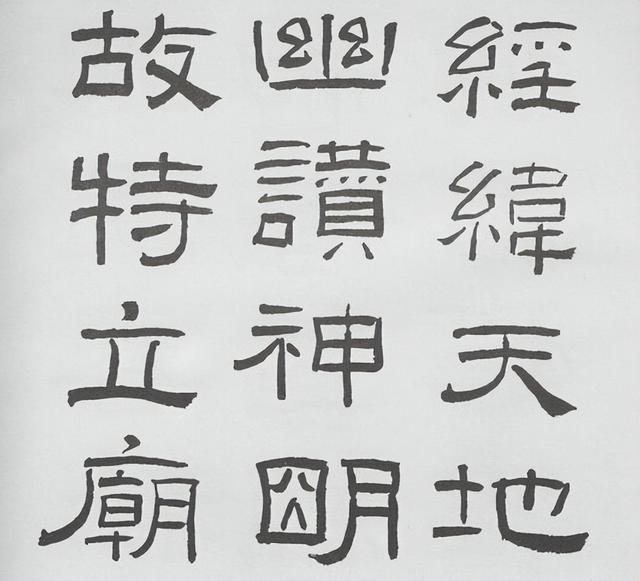

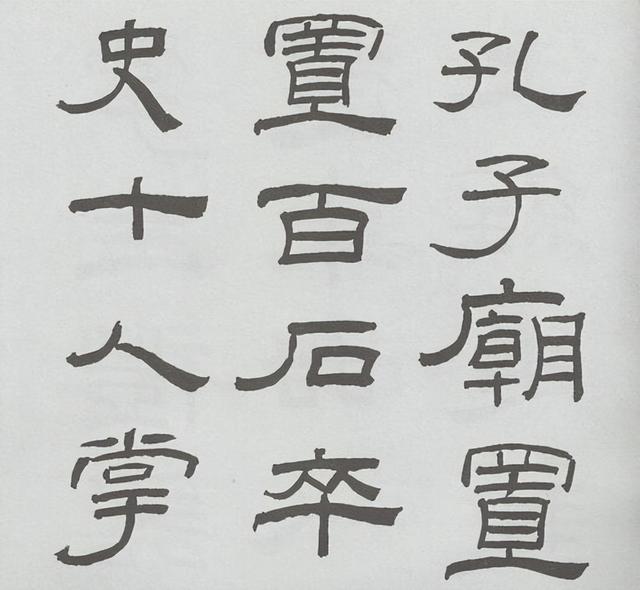

1939年下半年,上海被侵华日军占领,沈尹默转移到了重庆。那时他暂无公务缠身,常与徐悲鸿、吴湖帆等艺术往来。没事就在家读书写字,临了很多碑帖,也创作了不少作品。下面就是那年春天的一个晚上在上海临写的《乙瑛碑》,尹默先生以帖学名世,但碑里的功夫显然也没少下。遗憾的是,仅仅半年后,上海就沦陷了,沈尹默大量书写的岁月也戛然而止。

沈尹默临汉《乙瑛碑》(1939年)

▼

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

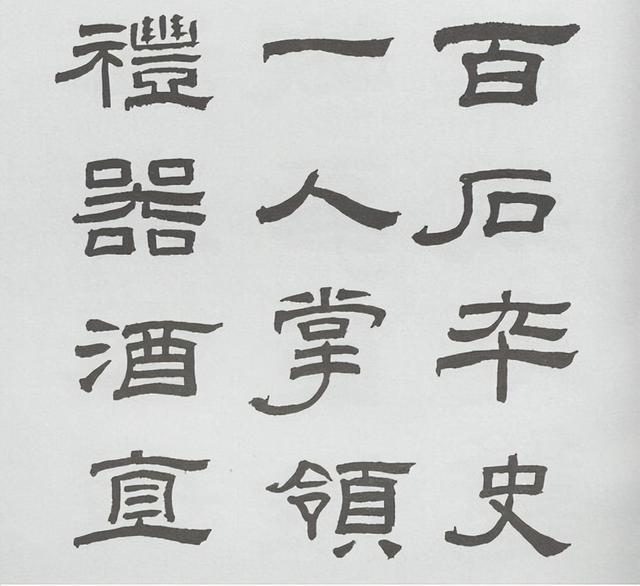

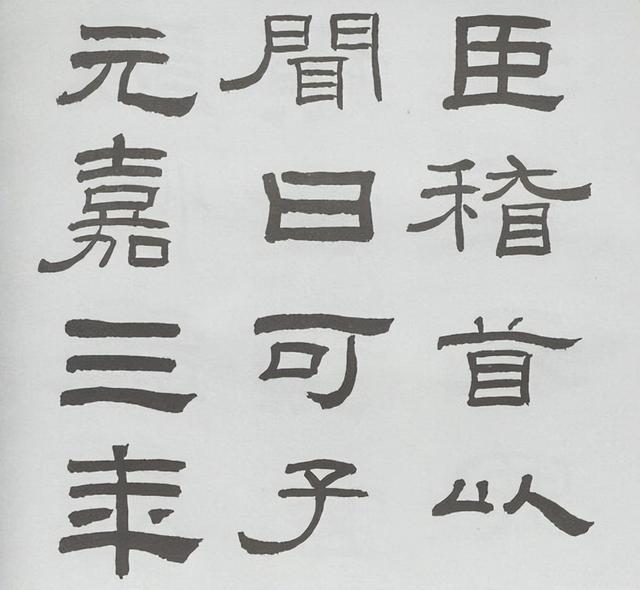

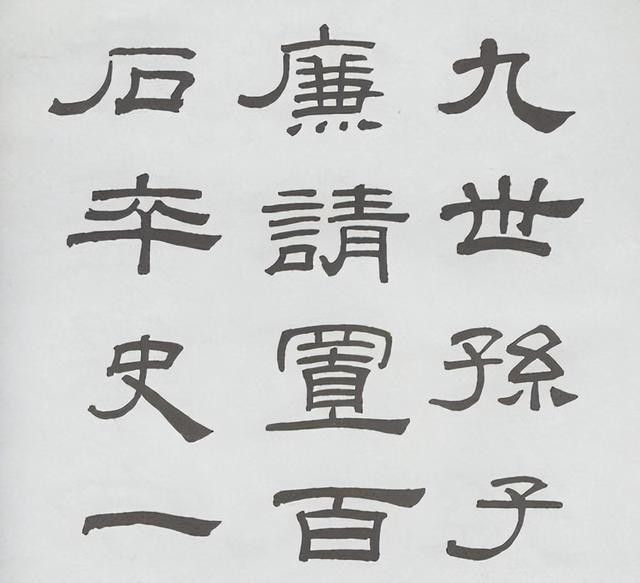

林散之先生书法擅精各体,尤以草书称圣。其实他到六十岁后方学草,可谓厚积而薄发。此《乙瑛碑》临本,系林老一九七二年临于元书纸上。当时先生七十六岁,正值功力深厚而精力旺盛之时。此本虽字大不过二寸,但林老必悬肘而执长锋羊毫笔书写,笔笔着力,即使背抛钩出之处,亦绝无率然直过者,而是用肘送笔,故刚健挺拔,遒劲圆润。所书线条直中有曲,曲处见方。笔画边缘处所呈现的 “毛”和“曲”如“壁坼”、“屋漏”正是力量的涨出,功力的表现。

林散之96岁临《乙瑛碑》

▼

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图

编辑搜图