“这香菇入味吧?都是前边客人涮剩下的!”当暗访记者在杨铭宇黄焖鸡后厨听到这句话时,手里的取证相机差点惊掉。正值315风暴前夕,这个年入20亿的餐饮巨头,却在监控死角上演着令人作呕的"剩菜循环秀"。消息一出,黄焖鸡道歉迅速冲上热搜,网友怒斥:“良心被狗吃了!”

暗访实录:后厨触目惊心的“骚操作

暗访实录:后厨触目惊心的“骚操作新京报记者连续72小时蹲守三家门店,发现其操作手册堪比"黑暗料理指南":

剩菜回锅成“老汤”:郑州某门店将顾客吃剩的香菇、汤汁回收,加热后混入新菜品中,店员直言:“吃出问题找老板,我们只管照做。”

变质食材“美容术”:发黑的隔夜牛肉加入神秘红汤后秒变“鲜肉”,酸臭的香菇泡水去味继续使用,店员甚至调侃:“多洗几遍就‘干净’了!”

卫生乱象触目惊心:后厨垃圾桶紧挨生肉筐、员工无健康证上岗、叼着烟头炒菜,把带着塑料包装的预制食材直接下锅煮。外卖单直接甩在食材上……网友痛心:“这哪是做饭?分明是制毒!”

记者注意到,涉事的郑州二七万达店日均外卖单量超300份,按每单20元计算,仅该店每月就有近20万流水。当被问及"不怕吃坏肚子"时,后厨大妈笑着说:"年轻人肠胃好,拉两次就习惯了。"

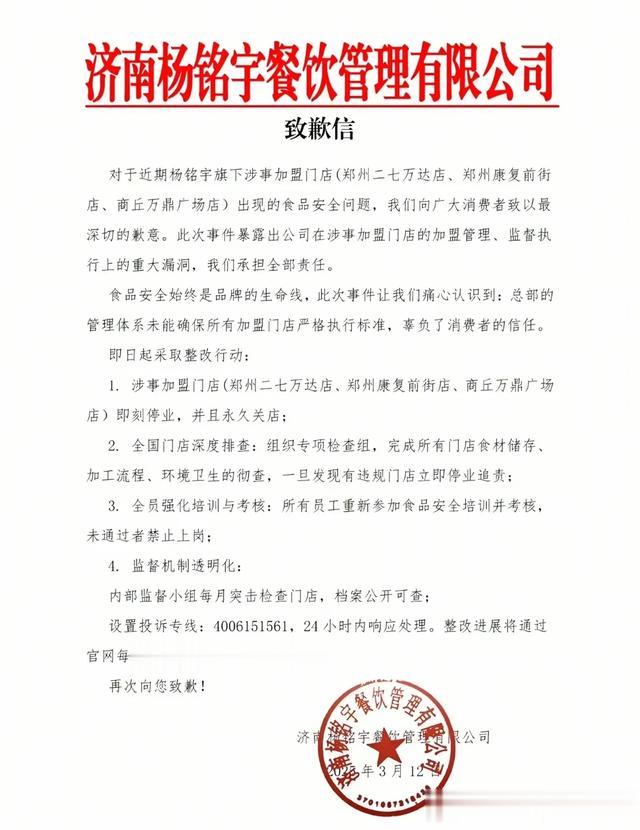

品牌方回应:关店整改难挽信任危机

品牌方回应:关店整改难挽信任危机事件曝光后,杨铭宇总部连夜发布致歉信,宣布永久关停涉事门店,并启动全国2000多家家加盟店大排查。然而,消费者并不买账:“早干嘛去了?” 事实上,这并非该品牌首次“翻车”——2024年成都某门店曾曝出“外卖吃出死老鼠”,多地分店因卫生不达标被罚。业内人士分析:“加盟模式盲目扩张,总部监管形同虚设,迟早暴雷!”

知情人士透露,杨氏家族原本经营高端私房菜,2011年转型快餐实属无奈。"老爷子反对用冷冻鸡,但儿子坚持要搞加盟模式。"一位已离职的区域经理透露,当年为快速扩张,总部默许了"交钱就开店"的策略。

加盟商血泪控诉

加盟商血泪控诉"说是统一配送,结果让我们自己找便宜货源。"浙江台州前加盟商王先生展示2018年签订的合同,其中"食品安全保证金"条款用极小字体标注。他算过一笔账:按总部要求的鲜鸡腿进货,单店月成本要多1.2万,"不用过期肉根本赚不到钱"。

窄门餐眼数据显示,其门店数从巅峰期6000家锐减至2518家,相当于每天倒闭4家门店。但吊诡的是,2023年新开店数反增60%,有业内人士分析:"这是典型的割韭菜模式——老店倒闭腾出市场,继续忽悠新加盟商。"

行业反思:食品安全不能只靠“315

行业反思:食品安全不能只靠“3153月13日国务院食安办的挂牌督办,让事件上升到新高度。但只是关店停业,解决不了根本问题,真正需要改变的是整个食品行业的游戏规则。

食品工程专家王教授现场演示:塑料包装高温下会释放邻苯二甲酸酯,这类物质已被世卫组织列入2B类致癌物清单。而所谓的"解酸神水",实为高浓度碳酸氢钠溶液,过量使用会导致人体钠摄入超标。

这也折射出中国餐饮业的畸形生态:外卖平台抽佣20%,预制菜供应商压价15%,总部还要收取5%的品牌使用费。当黄焖鸡的单品毛利从55%暴跌至30%,加盟商只能在过期肉、回收菜里榨取最后1%的生存空间。而那些贴着"匠心""良心"标语的官网页面,此刻成了最刺眼的讽刺。

更值得警惕的是行业系统性危机。杨铭宇事件曝光当日,"外卖员从来不碰的外卖"话题冲上热搜,黄焖鸡、麻辣烫、炸鸡集体登上黑名单。消费者终于看清:标榜"现炒现做"的餐品,实为料理包加热;所谓的"祖传秘方",不过是流水线上的工业酱包。

网友评论

网友评论超爱吃爱吃黄焖鸡,一觉睡醒天塌了,有种被熟人背刺的感觉。

怪不得香菇那么有味道,合着回锅了好几遍啊

在预制菜争议白热化的当下,这起事件意外揭开更恐怖的餐饮潜规则。某外卖平台数据显示,3·15当天黄焖鸡品类订单量暴跌47%,"杨铭宇"关键词搜索量却暴涨300%——只不过关联词变成了"曝光"和"维权"。

结语

结语为何食品安全问题屡禁不止?从地沟油到过期食材,为什么每次都要等到央视曝光,问题才能被重视? 当监管跟不上野蛮生长,最终买单的永远是消费者。或许,唯有提高违法成本、强化社会监督,才能让“舌尖上的安全”不再是一句空话。

对此您怎么看?欢迎评论区留言讨论!!!